11月9日,青版财经小记者怀着对工业历史的好奇,走进青岛纺织博物馆,在百年工业遗址间探寻纺织业的发展脉络,聆听“上青天”美誉背后的故事,开启了一场兼具知识深度与文化温度的研学之旅。

小记者合影留念。

踊跃举手参加采访活动。

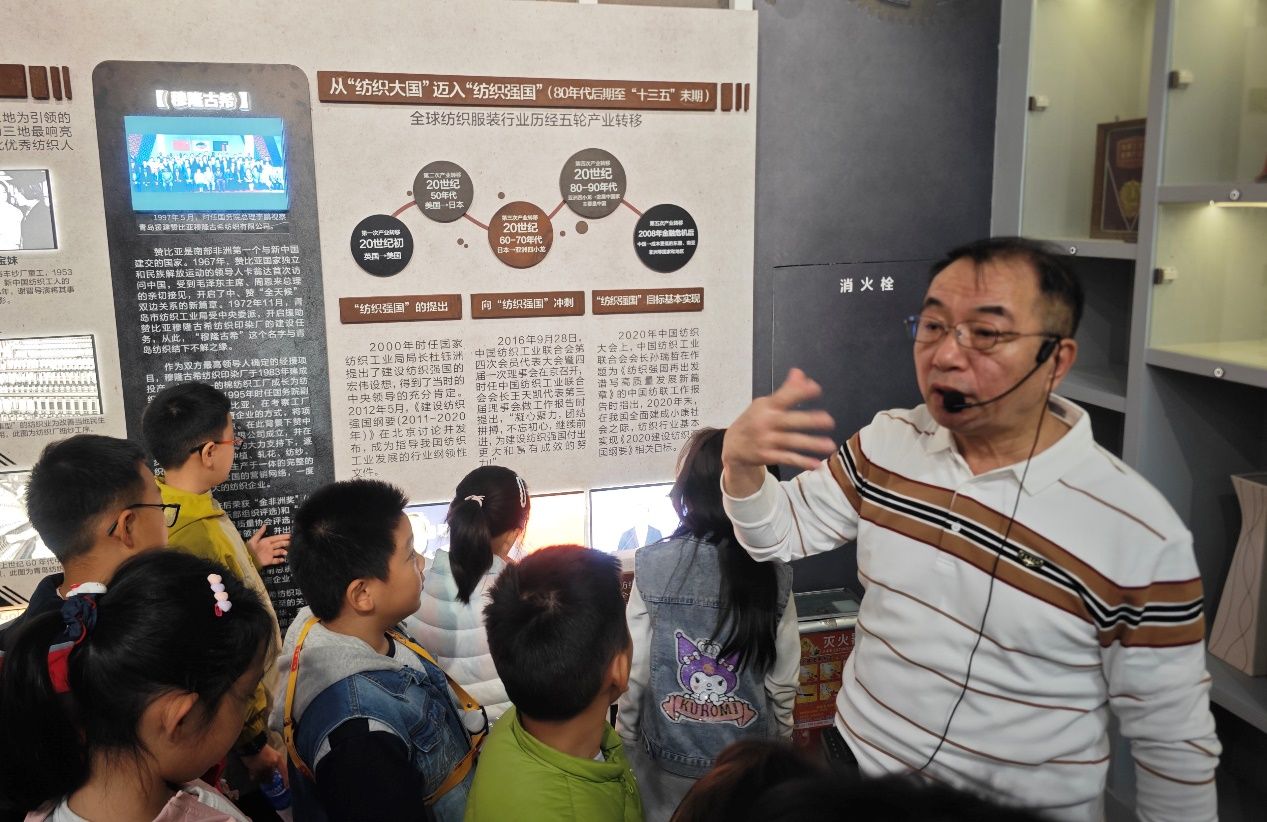

青岛纺织博物馆馆长王雷为小记者进行讲解。

青岛纺织博物馆坐落于青岛市四流南路80号,其前身是1934年建成的上海纱厂,这里不仅是国内极具特色的纺织主题动线博物馆,更是一座承载着城市记忆的百年工业遗址公园。2018年,这里被工信部认定为第二批“国家工业遗产”,馆内有国内单体面积最大、保存最完整的包豪斯锯齿形厂房。

认真听讲的小记者。

“1902 年,青岛机器纺织业正式发端,这里从此成为我国最早的纺织产业基地之一。”在博物馆王雷馆长的带领下,小记者首先走进纺织历史展区,开启“时光回溯”。随着讲解,青岛纺织业的百年画卷缓缓铺展:从最初的手工作坊起步,逐步迈入机器大生产时代;从单一棉纺领域,拓展到麻纺、毛纺、化纤、服装等多元品类,最终形成工贸一体化的产业格局,更助力青岛与上海、天津并肩,赢得“上青天”的行业美誉,成为推动城市工商业繁荣、加速城市化进程的“母亲工业”。展区内的老照片、历史文献与场景复原,让小记者直观感受到:“原来青岛的发展,和纺织业有着这么深的联系!”

小记者了解老式的纺织机。

青岛纺织业可以说是青岛的“母亲工业”。

小记者观看1926年生产的自动换梭机。

小记者了解粗纱机。

小记者了解细纱机。

现代自动换梭织布机。

纺织车间展厅是此次研学的“重头戏”。梳棉机、细纱机、并条机、针织圆机、织布机等纺织机械整齐陈列,完美复原了纺织生产全流程。王雷馆长特意在一台1926年的丰田自动换梭机前停下脚步,指着梭子部件详解:“在没有自动换梭技术时,工人每织完一个梭子,都要停机手动更换,不仅效率低,还容易影响布面质量。这台机器实现了自动弹出空梭、换上新梭,为纺织业大规模工业化生产奠定了基础。”看着这台留存着岁月痕迹的老机器,小记者围拢观察,有的轻声询问运转原理,有的认真记录技术革新的意义,深刻体会到 “科技进步对工业发展的巨大推动作用”。

青岛民族纺织业的兴起。

馆长介绍青岛的骄傲—新中国英模的杰出代表郝建秀。

“纺织强国”目标基本实现。

展区内,青岛纺织业的奋斗故事更让小记者深受触动。王雷馆长讲述了“青岛纺织三大巨头”的传奇:周学熙家族接手德华缫丝厂,将其发展为华新纱厂,还为青岛兴建湛山寺;陈孟元创办青岛第一家印染厂,成为《大染房》中“陈六子”的原型,推动青岛印染业起步;隋石卿深耕纺织机械零部件制造与维修,构建起“纺织—印染—维修”的产业闭环。而以郝建秀为代表的纺织劳模故事,更让“火车头精神”变得鲜活——1951年,年轻的郝建秀在纺织劳动竞赛中脱颖而出,创造的“郝建秀工作法”实现高效低耗,她所在的小组被命名为“郝建秀小组”,这种创新拼搏、无私奉献的精神,至今仍在传承。“郝建秀奶奶从普通工人成长为行业楷模,太值得我们学习了!”一名小记者在日记中写下感悟。

小记者参观“好奇世界·纤维科技馆”。

随后,小记者走进“好奇世界・纤维科技馆”,从“工业历史”切换到“科技前沿”。作为全球纤维种类最齐全的专业性场馆之一,这里以“纤维从哪里来,到哪里去”为主题,让小记者重新认识这一“生活必需品”。王雷馆长细致讲解纤维分类:动物纤维中,羊毛保暖有弹性、蚕丝光滑柔软;植物纤维里,棉花吸湿透气、麻纤维凉爽耐磨;矿物纤维如石棉,曾在建筑与工业领域发挥重要作用。最令人震撼的是嫦娥六号登月国旗的故事——这面国旗核心材料含62%玄武岩,经1600℃高温熔融拉制成超细纤维,科研团队攻克多项国际难题,才使其能在月背极端环境中成功展开。“原来衣服里的纤维还能‘上太空’!”小记者的惊叹声,充满了对科技的向往。

小记者了解不同类别的纤维。

研学尾声,小记者围绕“纺织业如何影响青岛”“纤维科技未来发展”等问题,与王雷馆长进行深入交流。王雷馆长鼓励大家:“青岛纺织业的历史是奋斗史、创新史,希望你们能从这里汲取精神力量,未来用好奇心与创造力书写新的篇章。”最终,每位小记者都领到了社会实践证书,为此次研学之旅画上圆满句号。

返程途中,小记者仍热烈分享收获:“我知道了青岛‘母亲工业’的意义”“郝建秀奶奶的精神让我明白要努力拼搏”“纤维科技太神奇了,以后我要多观察生活中的科学”。这场研学不仅让小记者读懂了青岛纺织业的百年变迁,更在心中种下了尊重历史、崇尚创新的种子,为成长注入了别样的精神养分。

青岛财经日报/首页新闻记者 盛军

责任编辑:李颉

请输入验证码