10月12日,青版财经小记者团的小记者们怀揣着对文学的热忱,来到市南区黄县路12号的骆驼祥子博物馆进行参观研学。小记者们在沉浸式体验中走近老舍先生,解码《骆驼祥子》的文学密码。

小记者和馆长合影留念。

小记者积极举手参加采访活动。

修缮一新的博物馆外墙泛着温暖的明黄色,砖红色窗框与油亮的楼梯相映成趣,门口舒乙先生亲笔题写的“骆驼祥子博物馆”木牌庄重肃穆。小记者们刚踏入庭院,便被老舍先生半身雕塑与骆驼祥子拉车雕像所吸引,纷纷驻足合影。“大家知道吗?老舍先生在青岛居住的三年,是他创作生涯的黄金时期。” 骆驼祥子博物馆馆长王咏早早等候在门口,微笑着向小记者们说道,瞬间点燃了大家的探索热情。

骆驼祥子博物馆馆长王咏向小记者介绍博物馆的情况。

老舍先生的兵器架。

研学之旅从序厅拉开帷幕。前言墙旁,一组古色古香的兵器架格外醒目,兵器排列整齐。“老舍先生不仅是一介书生,更是位‘武林爱好者’。”王咏馆长指着兵器架介绍道,老舍在青岛居住时每日坚持练武,风雨无阻,这种坚韧毅力也融入了《骆驼祥子》的创作中。

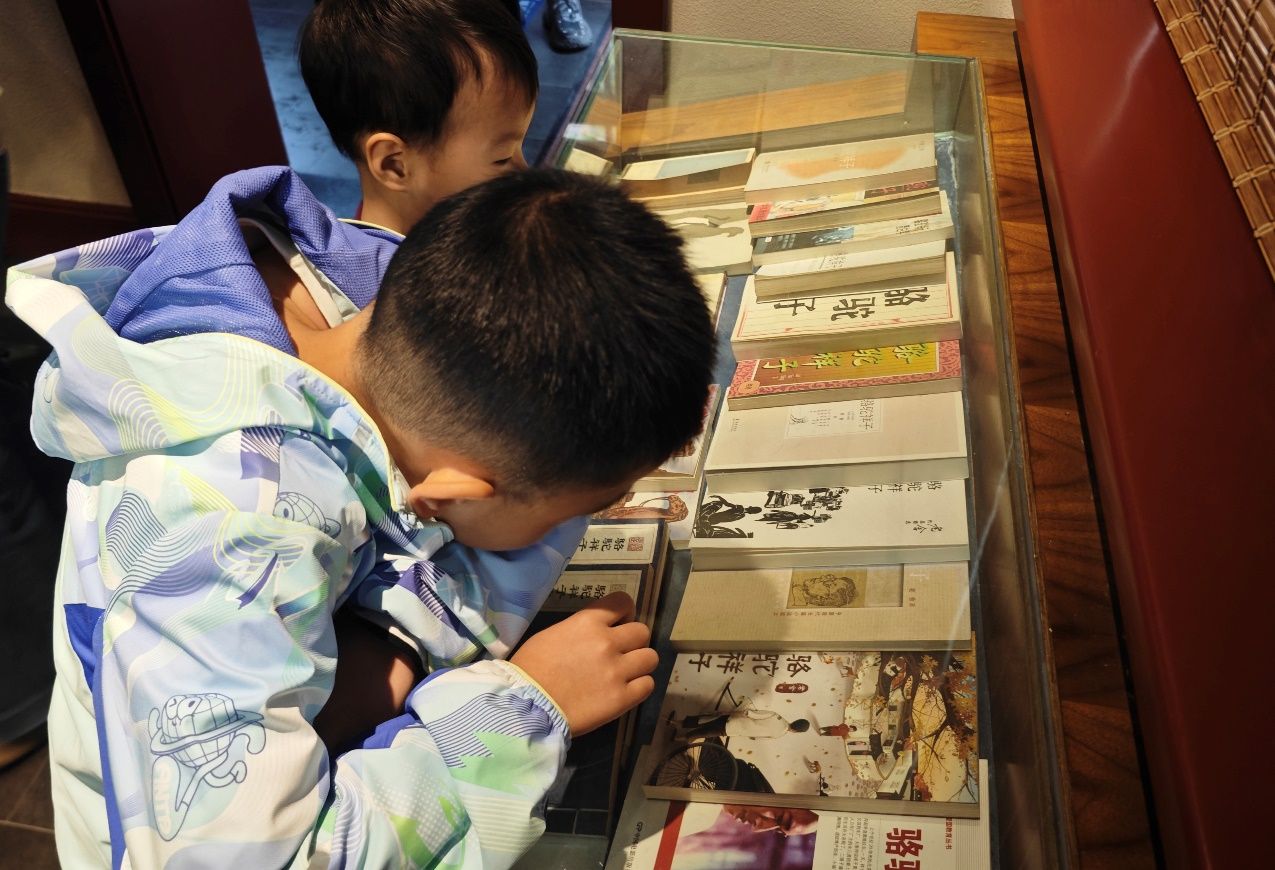

小记者观看不同版本的《骆驼祥子》。

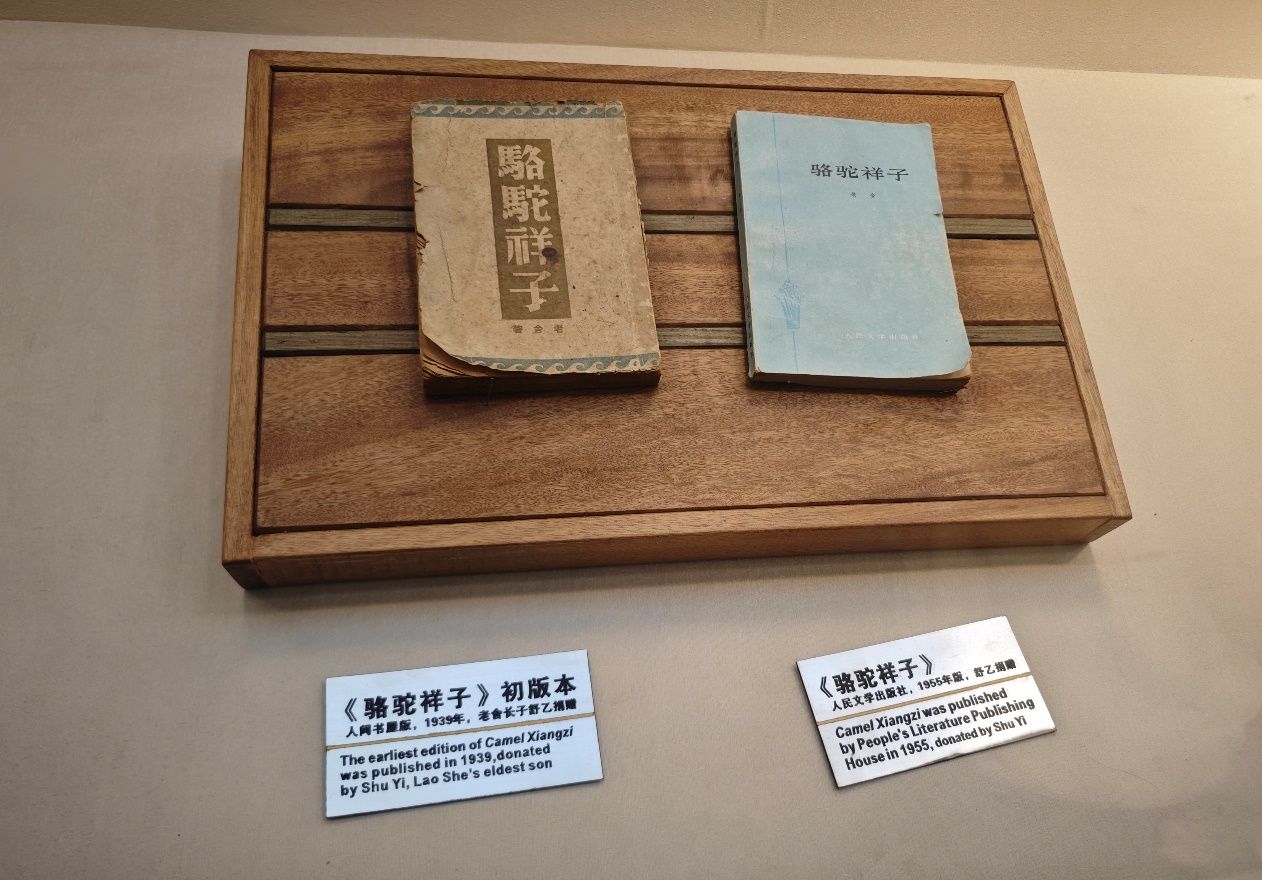

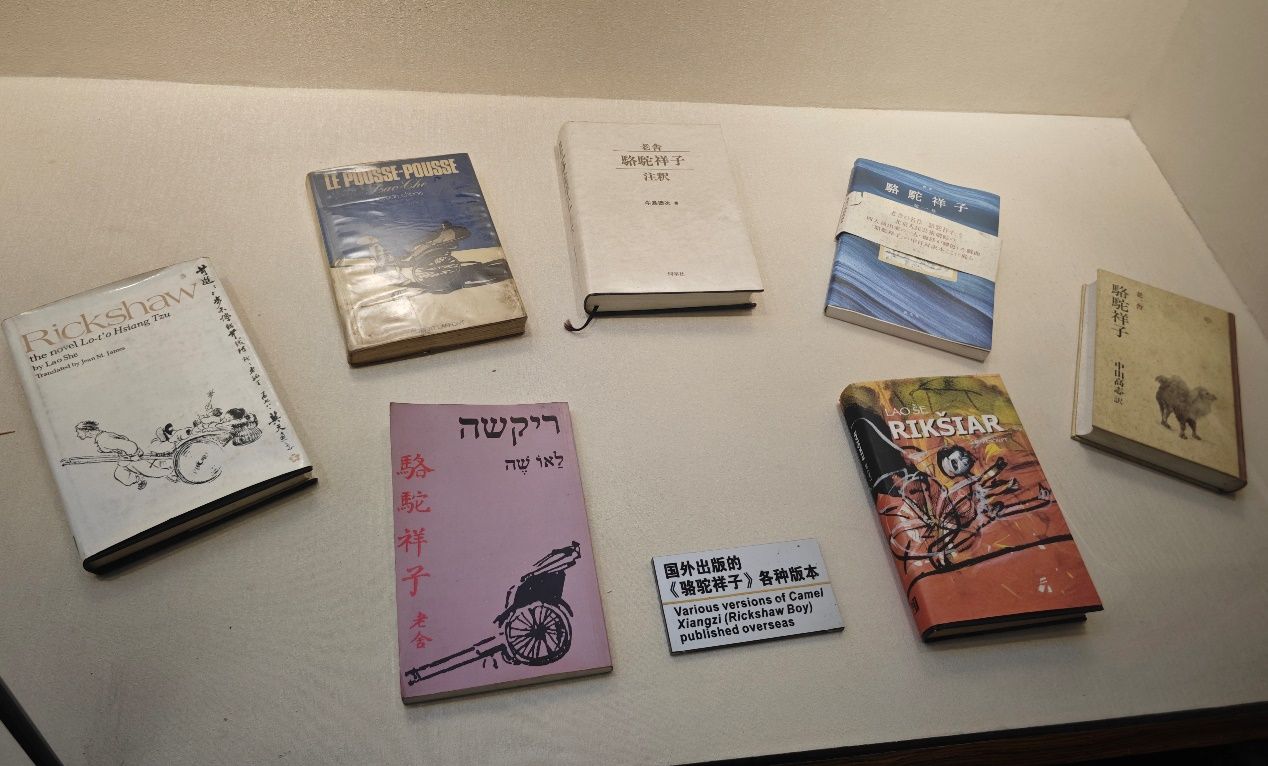

不同版本的《骆驼祥子》。

走进版本厅,小记者们瞬间被眼前的景象所震撼:从1939年人间书屋初版本到1955年人民文学出版社版本,从连环画到线装本,从中文原版到英、法、德等多种语言的译本,40多个版本的《骆驼祥子》摆满展架。玻璃展柜内,泛黄的初版本的扉页上还留存着岁月的痕迹。

创作厅里挂着老舍先生的全家福。

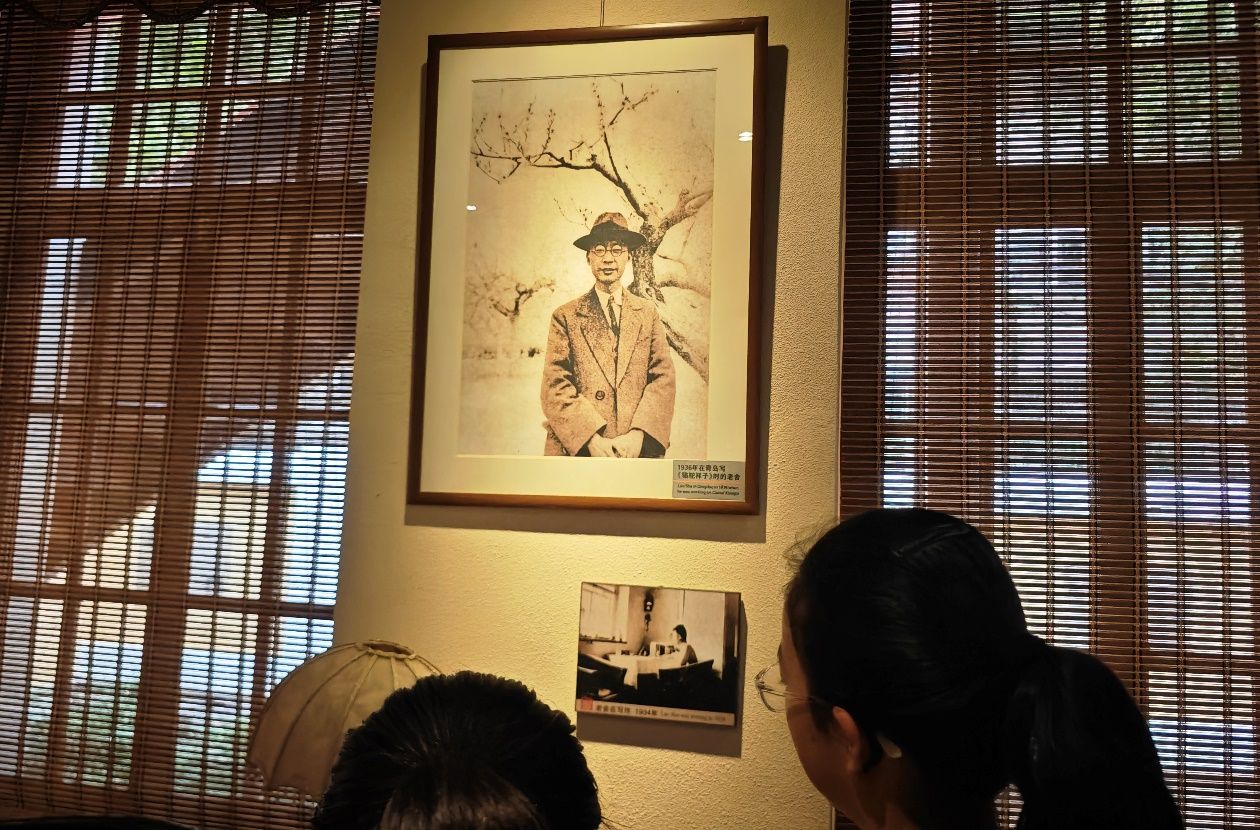

1936年在青岛创作《骆驼祥子》时老舍先生的照片。

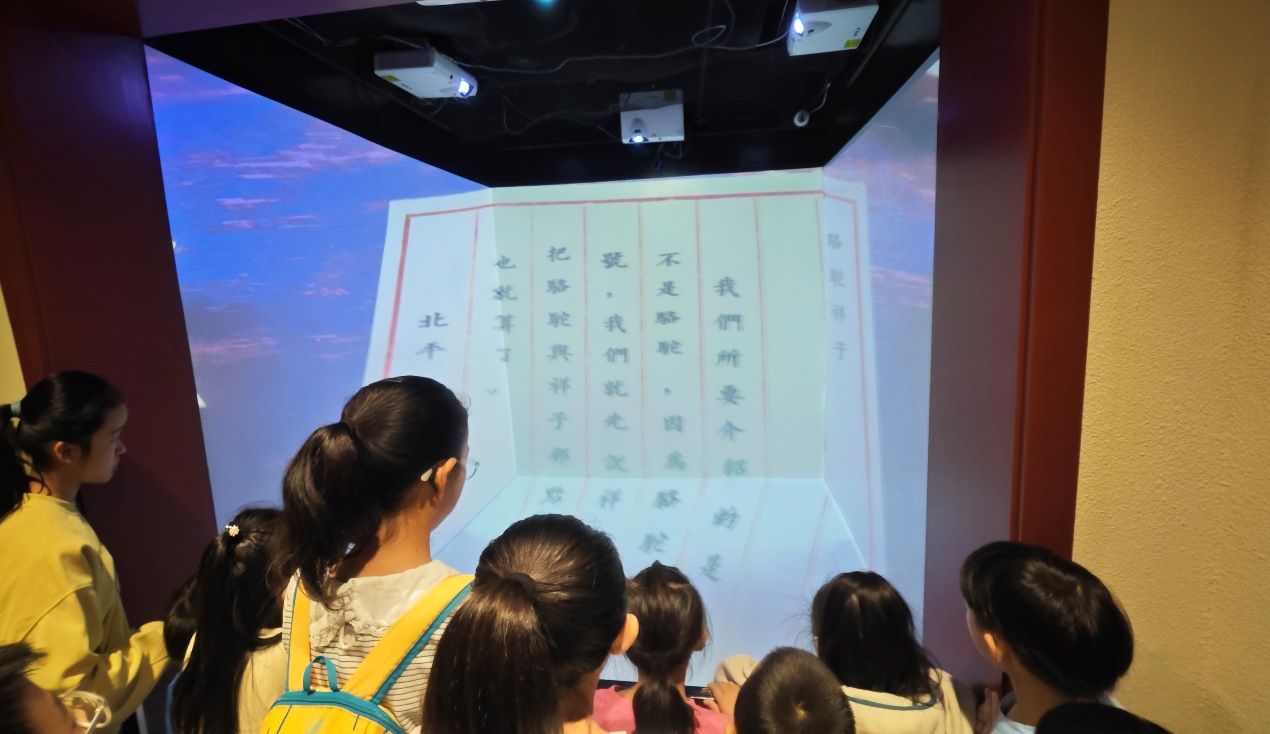

小记者观看老舍先生的手稿。

老舍先生用过的钢笔、笔筒等。

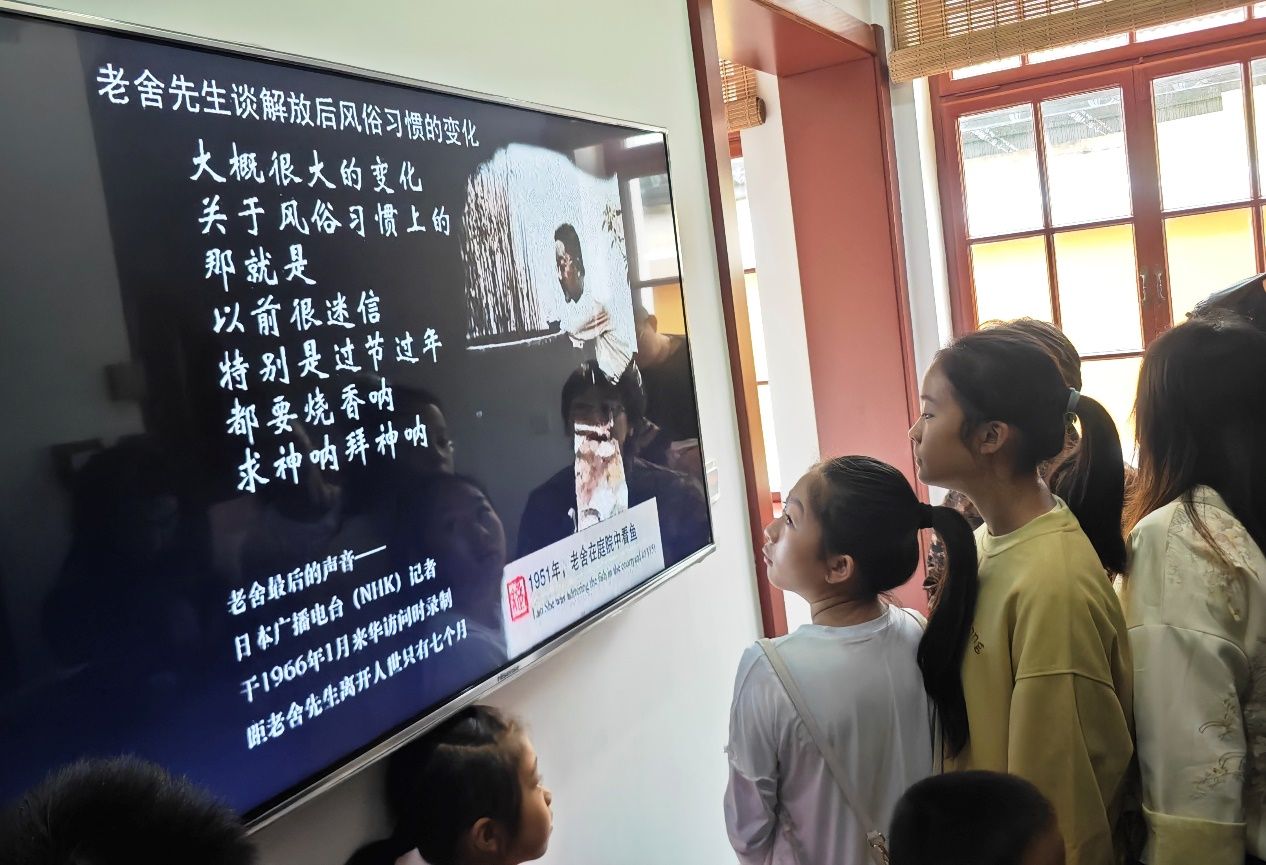

创作厅内,柔和的灯光洒在一件件珍贵展品上。老舍先生的结婚照、全家福静静陈列,黑白影像中流淌着生活的温情;先生用过的毛笔、砚台整齐摆放在展柜里,仿佛还留存着笔尖的温度。“老舍先生就是在这栋房子里,用这支毛笔写下了《骆驼祥子》的大部分章节。”王咏馆长指着还原的老舍书房场景说道。小记者们踮起脚尖,凝视着那张古朴的书桌,脑海中浮现出先生奋笔疾书的画面。“我好像能感受到祥子拉车时的艰辛,也能体会到先生创作时的投入。”一位小记者在采访本上写下自己的感悟。现场播放的老舍先生录音片段,更让大家近距离聆听了文学巨匠的声音,感受他对北京市民生活的深刻洞察。

小记者通过视频了解老舍先生创作骆驼祥子的故事。

小记者们了解骆驼祥子改编成的话剧、电影等。

老舍先生不同时期的照片。

小记者们参观青岛厅。

小记者了解老舍先生在青岛创作的情况。

青岛厅里,一幅幅老照片、一段段文字讲述着老舍与青岛的不解之缘。除了《骆驼祥子》,老舍在此期间还创作了《樱海集》《蛤藻集》《我这一辈子》等经典作品。王咏馆长结合展墙上的散文片段,讲述老舍如何将青岛的山海风光、市井烟火融入创作。 “原来我们身边的街道、海风,都曾激发过文学大师的灵感!”一位小记者兴奋地说道。

小记者们聆听1966年老舍先生接受记者采访时的录音。

在采访环节 ,当被问及老舍先生的创作秘诀时,王咏馆长指着展柜里的手稿说:“老舍先生最擅长观察生活,他笔下的每一个人物都能在现实中找到影子。就像他在青岛时,会去街头看拉车师傅的神态、听市井百姓的对话。这告诉我们,生活就是最好的写作素材库。”

小记者们和家长参观荒岛书店。

研学活动接近尾声。大家捧着研学证书合影留念,脸上洋溢着满足的笑容。“以前觉得经典名著离我们很远,今天亲手触摸到老舍先生的遗物,才发现文学就藏在真实的生活里。”一位小记者在日记本上写道。这场研学之旅,不仅为小记者们打开了一扇通往文学经典的大门,更在他们心中播下了观察生活、热爱写作的种子,让文学经典的力量在青春岁月里持续生长。

青岛财经日报/首页新闻记者 盛军

责任编辑:崔现香

请输入验证码