9月21日上午,青版财经小记者开展双线探秘活动,既在青岛臻艺贝雕艺术交流中心见证“贝壳变艺术品”的神奇,又在青岛天工龙泉青瓷博物馆追溯千年窑火传奇,更通过专业职业规划讲座,为未来发展种下方向的种子,开启一场文化与成长并重的研学之旅。

小记者合影留念。

在青岛市中华职业教育社非物质文化遗产传承与保护专门委员会主任、青岛市翰林非物质文化遗产研究院赵院长的带领下,小记者来到青岛天工龙泉青瓷博物馆。

小记者参观青瓷博物馆。

认真听讲的小记者。

这座位于石老人国家旅游度假区、占地1000余平方米的博物馆,是北方唯一以龙泉青瓷为主题的博物馆与体验基地。

小记者观看青瓷。

刚入馆,讲解员宋小鱼老师对青瓷“釉色青如玉、明如镜、声如磬”的描述便勾起了大家的兴趣。

小记者了解“弟窑”。

经典工艺瓷陈列里,哥窑弦纹大罐的端庄、弟窑玉壶春的温润,古代青瓷碎片陈列中宋至民国时期的瓷片印记,还有原矿瓷土陈列里龙泉特有的紫金土,都在讲解员的讲解中,拼凑出龙泉青瓷“始于五代、盛于南宋”的千年历史画卷。

小记者观看瓷器作品。

在藏品陈列区,三十余件国家工艺美术大师胡兆雄、浙江省工艺美术大师郑一萍的精品力作令人目不暇接。其中,胡兆雄先生的“G20双耳瓶”曾作为国礼,赠予其他国家元首。而收藏于北京紫光阁博物馆的“忆江南”系列作品,让小记者真切感受到龙泉青瓷的国之瑰宝地位。

小记者了解贝雕作品原料之一的天然河蚌的壳。

小记者观看贝雕作品。

在青岛臻艺贝雕艺术交流中心,讲解员崔冬梅老师开篇提问便点燃了小记者的好奇心:“大家知道吗?青岛贝雕的历史能追溯到五万年前的山顶洞人时期,那时的人们就用贝壳制作装饰品了!”随着讲解深入,贝雕从古老装饰到现代艺术品的演变脉络逐渐清晰,而生产车间里展示的选材、设计、雕刻、打磨等工序,更让“一片贝壳变艺术品”的神奇过程直观呈现在眼前。

贝雕“九龙壁”。

当走进作品展示区,一座165cm×45cm×15cm的贝雕“九龙壁”瞬间成为全场焦点。“哇,龙的鳞片好像在发光!”“这么细腻的纹路是怎么刻出来的?”小记者们围在作品前,惊叹声此起彼伏。崔冬梅老师笑着解答:“这件作品以北京北海公园‘九龙壁’为原型精缩创制,工匠师傅巧借天然海贝的自然色泽与雕琢纹样,精心雕刻而成。”顺着老师手指的方向,小记者们仔细观察:九条蛟龙形态各异,有的昂首挺胸、龙须飘逸,有的俯身探海、鳞片层叠,蓝色扇贝壳制成的龙鳞在灯光下泛着珍珠光泽,每一刀雕刻都透着“稳、准、细”的匠心。此外,“青出于蓝”借贝壳天然色泽讲述青岛与海洋的渊源,“金鸡报晓”以鲜活造型传递吉祥勤奋的寓意,一件件作品让小记者连连称奇。

小记者观看贝雕作品。

触摸过粗糙的海螺壳与光滑的珍珠贝后,一位小记者在笔记本上认真写下:“原来做贝雕不仅要会雕刻,还得懂贝壳的‘脾气’!”大家更了解到,一件优秀贝雕需经“选贝—设计—剪贝—雕刻—粘拼—打磨—装裱”七道核心工序,仅“雕刻”就细分平刻、浮雕、透雕等技法,“打磨一片贝壳要换三种砂纸”的细节,让“精益求精”的工匠精神深深烙印在小记者心中。

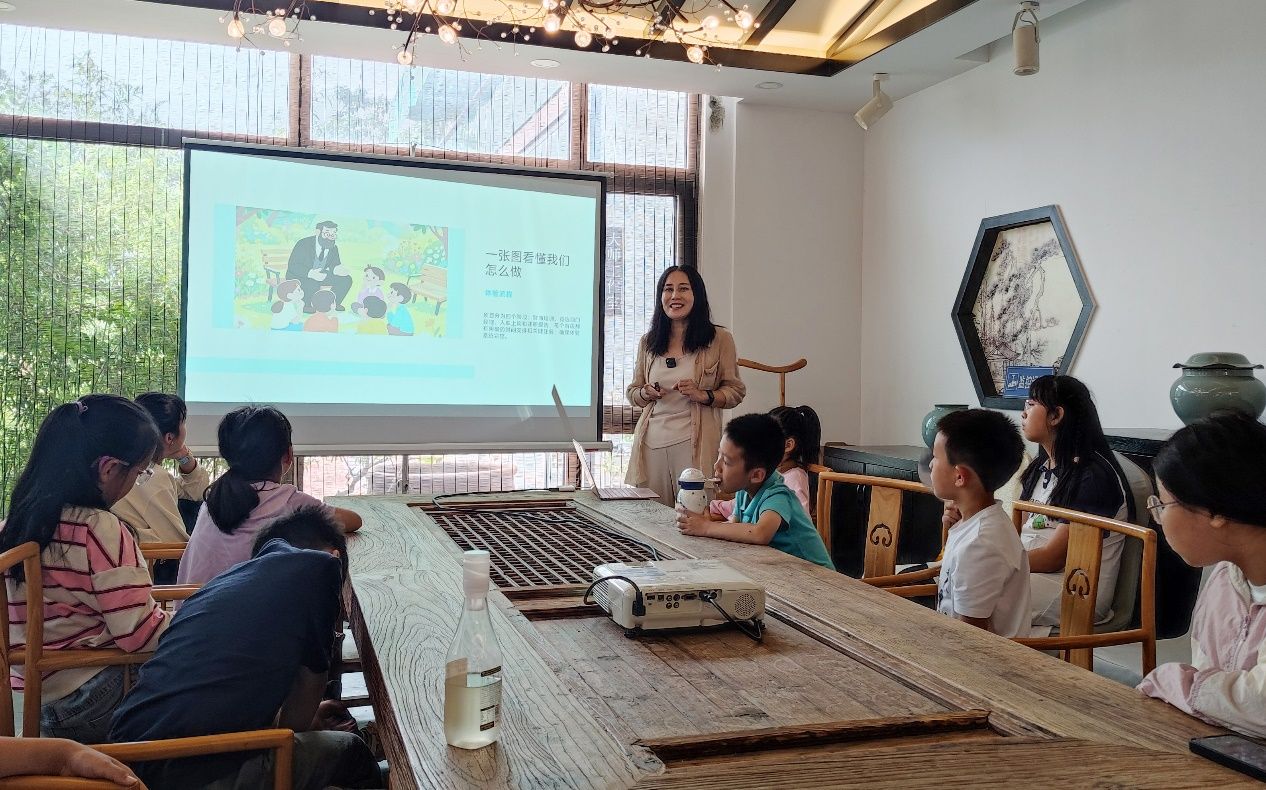

青少年职业规划讲座现场。

最后,青岛市中华职教社职业规划与就业测评评估专委会主任李邑淳,以家庭教育指导师、大学校外导师及创业导师的多重身份,为小记者和家长带来了一场别开生面的青少年职业规划讲座。

青少年职业规划讲座现场。

讲座中,李邑淳着重强调了早期关注孩子未来发展方向的重要性,引导家长重视挖掘孩子天赋、爱好、兴趣与特长,为孩子的长远发展筑牢根基。同时,她详细介绍了青少年沉浸式职业体验营活动。该活动创新性地让孩子模拟真实公司运营部门,深度参与各岗位工作。在沉浸式体验中,孩子们直观感受不同职业,进而明晰自身喜好,为职业方向选择积累经验,更激发了学习热情。

认真听讲的小记者们。

此外,李邑淳分享的职业测评工具,可精准分析孩子的潜能优势,助力规划发展方向。针对退学、厌学、休学的孩子,她也提出了专业调整建议,为孩子和家长提供了新的解决思路与方向。

此次非遗研学与职业规划讲座相结合的活动,为小记者搭建了“触摸传统文化+探索未来方向”的双重成长平台。大家在贝雕的精雕细琢与青瓷的千年窑火中,读懂了匠心传承的重量;在职业规划的指引下,明晰了兴趣与成长的关联。

青岛财经日报/首页新闻记者 盛军

责任编辑:林红

请输入验证码