7月11日,“寻星城文脉,品湘水潇潇”红色主题研学活动进入最后一天。青版财经小记者们走进隆平水稻博物馆,在稻作文明的长河中探寻千年农耕智慧,感悟“杂交水稻之父”袁隆平的科学家精神。

一大早,小记者们抵达隆平水稻博物馆,这座以“传播稻作知识,弘扬农耕文化”为宗旨的专业场馆,总建筑面积1.8万平方米,展陈面积约6000平方米,设有《稻米香万年——中国水稻历史文化陈列》《奇异的旅程——水稻的一生陈列》和《梦想成真——袁隆平与杂交水稻陈列》三大基本陈列,1200多件文物展品与多媒体设备交织,勾勒出水稻与中华文明共生的壮阔图景。

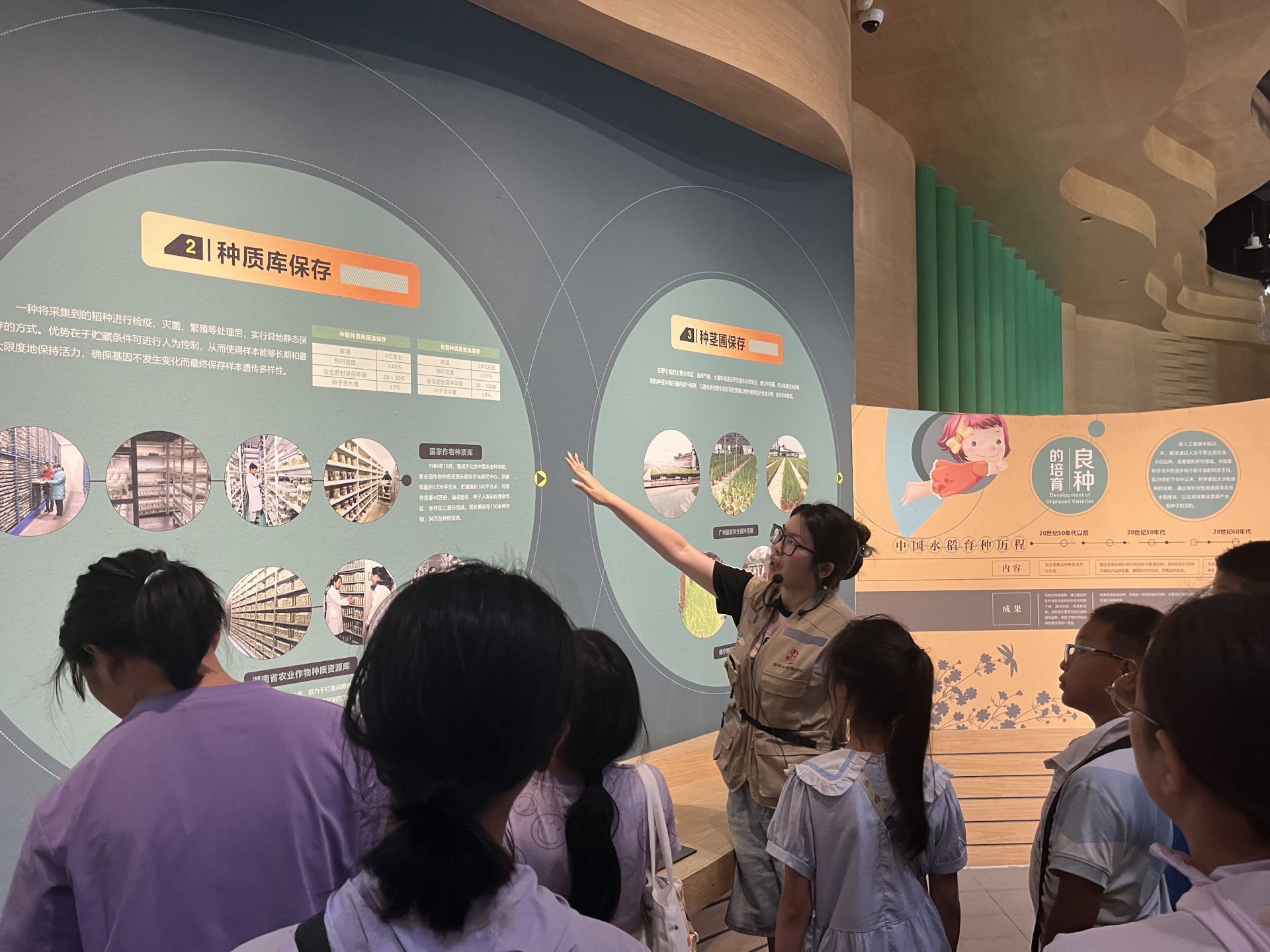

小记者了解水稻种植过程。

小记者了解种植水稻的工具等。

在“稻米香万年”展厅,一件距今约7000年的河姆渡遗址陶片让小记者们驻足——陶片上清晰的稻谷压痕,印证着中国作为世界水稻起源地之一的悠久历史。顺着展线前行,商周时期的青铜耒耜、汉代的水稻画像砖、唐代的曲辕犁等文物依次陈列,生动展现了稻作农具的演进历程。

小记者了解水稻种植的历史等。

“原来最早的水稻是野生的,经过几千年才培育成现在的样子!”一位小记者在观看水稻驯化历程动画时惊叹道。展厅还复原了宋代“耕织图”场景,通过全息投影技术,重现了古人插秧、收割、舂米的农耕生活,让孩子们直观感受“粒粒皆辛苦”的深意。

小记者了解水稻种植的历史等。

小记者了解水稻种植的历史等。

“奇异的旅程” 展厅以沉浸式互动体验为主。在互动触摸屏前,孩子们亲手“种植”虚拟水稻,了解温度、水分、光照对生长的影响。展厅中央的巨型玻璃展柜里,陈列着从全球收集的100多种水稻品种,从紫黑色的“血糯米”到穗大粒多的“超级稻”,让小记者们惊叹于生物多样性的神奇。

小记者了解杂交稻株。

在“梦想成真”展厅,通过手稿、影像、实验工具等实物,还原了袁隆平从1961年发现天然杂交稻株,到1973年成功培育“三系法”籼型杂交水稻的艰辛历程。最令人动容的是一组对比展品:左侧是1950年中国水稻平均亩产141公斤的统计报表,右侧是2021年超级稻亩产突破1600公斤的测产数据,数字的飞跃背后,是袁隆平团队在海南南繁基地数十年如一日的坚守。

“袁爷爷为了让大家吃饱饭,在稻田里工作了50多年!”小记者们围在“杂交水稻之父”生平年表前,用笔记本记录下袁隆平“禾下乘凉梦”“覆盖全球梦”的两大理想。

合影留念。

结营仪式上,学生代表分享了研学感悟,字里行间满是对湖湘文化的敬畏与思考。仪式现场还举行了表彰环节。经过综合评选,研学营优秀营员、优秀小组等获得了湖南地域特色文创产品。

结营仪式现场。

结营仪式现场。

随后,老师们为全体小记者颁发研学实践证书。拿到证书,小记者们露出了自豪的笑容。“这五天不仅学到了知识,更学会了团队合作和独立采访,感觉自己离真正的记者更近了一步。”一位小记者说道。

颁奖仪式现场。

“从青岛到长沙,脚下的路是探索之路,更是成长之路。”仪式最后,主持人以深情寄语作结,“研学的终点是新征程的起点,愿大家带着星城的文脉记忆与红色精神,在未来的求学路上继续保持好奇、勇于探索,用笔墨记录时代,用视野丈量世界。”

发放纪念品。

发放纪念品。

这场穿越古今的红色主题研学之旅,如同星城的湘江水,既流淌着千年文脉的厚重,又奔涌着时代创新的活力。当小记者们挥手作别长沙时,他们带走的不仅是五日见闻,更是一份对文明的理解、对未来的承诺——正如袁隆平院士所说:“人就像种子,要做一粒好种子。”这些“小种子”已在湖湘文化的沃土中汲取养分,终将在更广阔的天地间生根发芽,绽放属于新时代的光彩。

青岛财经日报/首页新闻记者 盛军

责任编辑:王海山

请输入验证码