2025年9月是首个法定全国科普月。去年12月25日,新修订的《中华人民共和国科学技术普及法》,把以往的“科普日”提升为“科普月”,明确每年9月为全国科普月,再次彰显了我国对科普事业的重视。

在“科技强国”目标的号召下,越来越多科学家积极投身科普事业。今年74岁的古生物学家苗德岁教授是其中身体力行、成绩卓著的一位。他退休后从事科普创作,十余年来在国内出版原创科普作品20多种,取得国内出版界和科普界数十项荣誉,是古生物学界的“苗公”,也是青少年心中的科普之星“苗爷爷”。

正值全国科普月宣传活动如火如荼开展,本刊对苗德岁教授进行了专访。

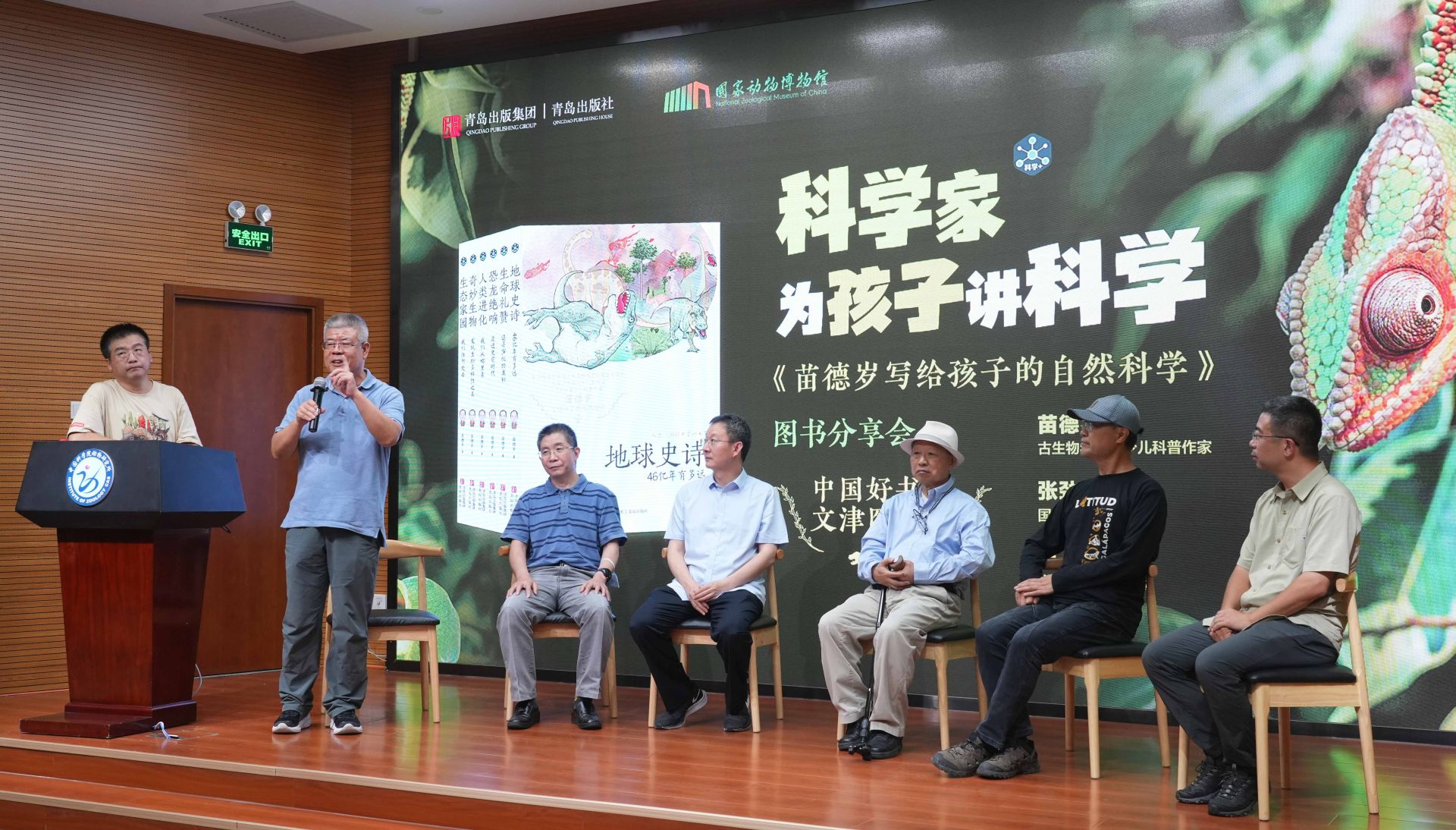

2024年9月10日晚,青岛出版社与国家动物博物馆联合主办《苗德岁写给孩子的自然科学》图书分享会。左起:国家动物博物馆馆长张劲硕、山东大学教授王德华、中国科学院动物研究所研究员张德兴、中国科学院院士徐星、本文受访者苗德岁、北京大学教授刘华杰、科普专家史军。

关于科普工作

问:您创作的科普作品被称为“苗氏特色”,即“孩子读了不觉深,大人读了不觉浅;外行读了不觉深,内行读了不觉浅”,这并不容易做到。您有什么创作“秘籍”?

苗德岁:这个有点过誉了,每个作者都有自己的写作风格与特点,我自然也不例外。“秘籍”真的谈不上,但写了那么多文字,并受到了广大读者的喜欢,谈谈自己的一些创作体会还是可以的。

美国著名理论物理学家、诺贝尔物理学奖得主斯蒂芬·温伯格(Steven Weinberg)也是一位著名的科普作家,他在去世前6年的2015年4月曾在英国《卫报》的“观点”专栏里撰文畅谈自己的科普创作经历,并推荐了13本他认为是“历史上最为经典的科普书”,包括达尔文《物种起源》、赫胥黎《论一支粉笔》、道金斯《自私的基因》以及费曼《物理定律的特征》等。

温伯格指出,以物理学为例,亚里士多德的物理学与天文学方面的著作之所以很容易为古希腊受过一般教育的人们所理解,并不是因为他的写作技巧有多高明或是古希腊的教育水平有多高超,而是因为当时的物理科学尚处于初创阶段、还没有深奥数学的介入。而牛顿以后的物理学则越来越倚重数学,故物理学家与一般大众之间沟通的鸿沟,也变得越来越难以跨越。显然,数学才是一般民众了解物理科学的“拦路虎”。其实,正是在这一点上,我特别崇拜像爱因斯坦、费曼、温伯格和杨振宁先生这些现代物理学大师们,他们的科普著作或演讲,能够那么深入浅出并妙趣横生,真是太了不起啦!杨先生虽然没有写过多少科普文章,但他有关物质结构的演讲,委实令人倾倒——杨先生学贯中西,国学底子非常扎实,可谓“旧学邃密、新知深沉”,这是一般的中国或华裔物理学家们望尘莫及的。

温伯格还指出,达尔文的《物种起源》几乎是一个特例:它既是一部生物学领域的顶级学术经典,又是对外行人来说没有很高“门槛”的通俗读物。在很大程度上,这也是由于达尔文很幸运:那个时代的生物学尚未涉及现代遗传学中的生物统计学知识或种群生物学里的数学模型,因而他也无需向公众解释任何难以理解的数学概念。

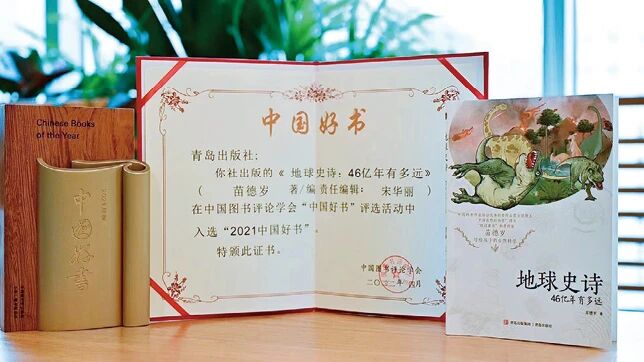

青岛出版社《苗德岁写给孩子的自然科学》第一册《地球史诗》荣获2021年度中国好书奖。

同样,迄今为止我所创作的科普作品,也都是经典地质学与演化生物学领域的内容,即通常所说的博物学知识,这些也较少涉及数学领域的知识。在这一点上,按照温伯格的观点,我也属于比较幸运的。然而,这并不意味着地学生物学知识就像白话诗一样通俗易懂。尽管跟数学物理学等比较倚重抽象思维的科学学科不同——地学生物学属于所谓“叙事性科学”(narrative sciences),然而,要学会“讲故事”,如何讲好故事,能够把复杂、严谨的科学概念和知识无障碍地以及“原汁原味”地介绍给公众,并能够做到引人入胜,也绝非一件易事。

如果说是有什么秘籍的话,我倒是从赫胥黎那里学到了一招。温伯格推荐的赫胥黎《论一支粉笔》,很早就是我所膜拜并极力仿效的。这原本是他给英国煤矿工人们一次科普讲座的演讲稿,他在演讲中,用手中的一支粉笔为例,一边讲、一边在黑板上画图(那个时代没有幻灯片,全靠演讲人在黑板上边讲边画)。他从手中那支粉笔的原材料白垩讲起,指出白垩是由古海洋中的动物骨骼沉积而成的,并由此讲述了白垩地层的形成以及白垩纪地质与古生物演变的历史。赫胥黎不愧是科普大师,当人们好奇地问他:您在写作或演讲之前,是如何估量读者或听众的知识背景的?他不假思索地答道:我假定他们一无所知!

我的科普写作或演讲也是如此,大概这就是您开头提问对我的过誉之辞的来历吧?我力图由浅入深、深入浅出,像讲故事、摆龙门阵一样娓娓道来,吸引住读者或听众(无论他们是小朋友还是成年人、行外的还是行内的人),即设法用一个接一个奇妙的故事“勾住”(hook)他们。这也是多年来我从我所师从的几位美国导师们那里学来的“绝活儿”。我从小就喜欢文学,并听了许多民间艺人的“说书”,自然也学会了不少讲故事的技巧(或“套路”)。即便在我的学术论文写作里,我也力图向这一方向努力,使读者不会在阅读时感到枯燥乏味。我的美国导师曾这样评价我的获奖博士论文:“我有幸担任苗德岁的研究生导师,因此,我深知其驾驭英语文字的功力。他的博士论文是对业已灭绝的中、新生代哺乳动物(多瘤齿兽)中名为楔剪齿兽一属的头骨形态所做的详细描述与解析。苗博士正式出版了的博士论文专著彰显了他用英语表达异常复杂概念的技巧。”

我记得他当年为我组建博士学位委员会时,让我去请系里一位地球物理学的大牌教授作为成员;地球物理学是系里离我们古生物学专业最远、最为隔离的专业,我一开始不解地问我的导师:“请一位地球物理教授?”他肯定地答道:“是!届时如果你能把你的论文向他讲清楚并能引起他的兴趣的话,那将会说明你的工作是十分出色的。”后来的事实表明,我的导师真是用心良苦——我毕业论文答辩后,那位地球物理学教授十分满意,并主动写信给研究生院院长正式推荐、提名,使我的博士论文获得了全校一年一度的理科最佳博士论文奖。

问:您熟知中国古生物学百年发展史,了解很多中外古生物学家的故事。在您看来,古生物学家身上有哪些共同的闪光点?

苗德岁:这个问题令我缅怀前辈、感慨不已。古生物学在国家正式的学科分类上属于二级学科,原来隶属于一级学科的地学生物学部,现在隶属地学部。国内只有极少数大学设有古生物学专业,而中国科学院只有两个古生物学科的研究机构,即南京地质古生物研究所(从事地层学、古无脊椎动物与古植物学以及微体古生物学的相关研究)与北京的古脊椎动物与古人类研究所(从事古脊椎动物与古人类以及旧石器考古等研究)。从规模上看,我的学术老家——中国科学院古脊椎动物与古人类研究所(以下简称“古脊椎所”)是中国科学院里规模最小的一个研究所,却是在国内外均享誉极高的研究所,其研究人员中的院士比例也是最高的。古脊椎所不仅在学术研究上令人瞩目,科普工作也一直做得有声有色。

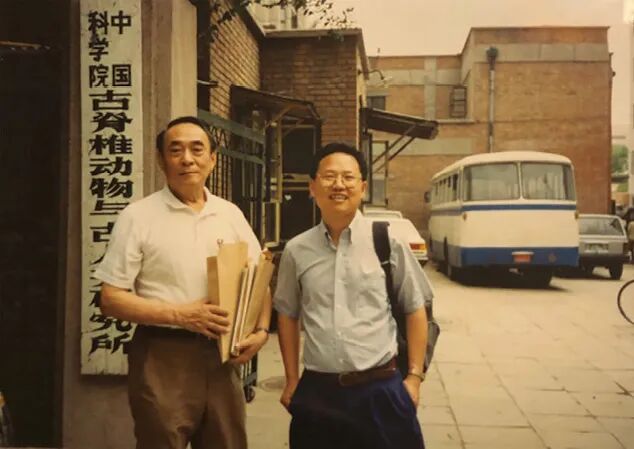

苗德岁是1978年国家恢复招收研究生后的古脊椎所首批研究生之一。图为苗德岁(右)与研究生导师、著名古脊椎动物学家周明镇院士(左)的合影。

我大学毕业后不久就有幸成为古脊椎所的一员,是1978年国家恢复招收研究生后的古脊椎所首批研究生(共9人)之一。硕士毕业后在留所工作的几位同学中,于小波与我旋即被所里送到美国继续深造。我进所时,所里的几位建所前辈(杨钟健院士、裴文中院士和贾兰坡院士)都还健在,时任副所长的著名古人类学家吴汝康院士分管研究生培养工作,他在新生座谈会上跟我们说的一番话,我至今记忆犹新:古生物学科是个花瓶学科,家里有钱时,都会买个漂亮的花瓶摆在那里做装饰品;而家道中落时,最先被典当或变卖的物件就包括花瓶……吴先生是一位不苟言笑、意暖神寒的大学者,这番话显然不是戏言,对于我们这几个正沉浸在“科学的春天”里信心满怀的新生而言,真是醍醐灌顶!后来我有幸成为吴先生与周明镇院士在研究生院任课的助教,跟吴先生有了较为频繁的接触,加上我又是周先生身边的小门生,在他面前也就不再拘谨了。吴先生与周先生算是古脊椎所第二代的代表人物,都是新中国成立初期从美国“海归”的蜚声世界的大科学家,但两人的性格完全不同。那时候,张弥曼院士和邱占祥院士都还是所里的“少壮派”人物,他们都是1960年留苏归国并进入古脊椎所工作的。邱老师跟我同一个研究室,他的办公室在我的隔壁,我们之间非常熟悉、相处甚笃。我在所里期间,张老师在瑞典留学,我们是后来才熟悉的。邱、张二位可以算是古脊椎所第三代的代表人物,也都是学术翘楚;我跟他俩虽在年龄上相差近乎一代人,却一直是亦师亦友的关系。今年教师节,我给张老师发去的祝词是:“半师半友半知己,半慕半尊半倾心。”当然,这是借苏东坡跟欧阳修之间的关系来妄比而已,却也多多少少道出了实情以及我的真切感受。张老师看了,自是喜欢得紧。

当下十分活跃的周忠和院士、朱敏院士、徐星院士和邓涛等,则属于古脊椎所第四(抑或第五)代的代表人物。他们跟我之间的年龄也相差几乎一代人,三人中周忠和跟我在一起的时间最长、也最熟,他称我“苗兄”(其他几位还不好意思这么叫)。出国40多年来,我跟所里一直保持着密切的联系与合作,也经常回所工作访问,跟大家都很熟。

坦率地说,古生物学家作为一个群体,跟社会各阶层人等(尤其是其他科研群体)一样,具有丰富的多样性。谈及古生物学家们身上的共同闪光点,根据我对几代中国古生物学家的了解,至少包括(但不限于)以下几点:热爱祖国,对科研工作的执着、进取与奉献精神,具有强烈的好奇心,能吃苦耐劳,坐得住冷板凳,知识面广,与人的沟通能力强……记得我曾为我们这一行总结过几句话:难以致富,却也自足;目标单纯,经历丰富;野外挥汗,室内著述;热心待人,冷眼观世;但求耕耘,不问收获;没有野心,但有高度;孤芳自赏,不亦乐乎……

问:您认为一名优秀的科学家从事科普工作的核心动力和责任是什么?您曾提到“科普这块阵地,科学家不去占领,伪科学就会去占领”。能否结合您的经历谈谈对此的理解?

苗德岁:哈哈,其实这个问题我无法替别人代言,不过在我前面提到温伯格的那篇专栏文章里,他还真的谈到了他个人从事科普写作的动机。他是大学教授,一般说来,英美大学教授的薪酬可以基本保障你的体面生活,但远远不能让你致富。大多数人还需要挣点“外快”,以补它用。温伯格谈到,开始他主要做“咨询”工作,由于大多涉及军工企业,根据保密要求,他不能将资料和研究工作带回家里做,必须离家出差到外地的咨询单位里去做才成。后来,他发现他写科普书的版税收入也不差(美国的版税收入比较高),因此他就不再做咨询业务,转而从事居家写作了——这是他科普创作的主要动力。我在以前的采访中,也曾谈到过英国的大学教授及博物馆研究人员的科普热情比美国同行们更高一些,也是因为英国的薪酬相比起来更低一些。

一般来说,中国文人(尤其是科学家们)羞于公开谈钱,很少有人会像温伯格那样坦率地谈出自己这方面的“动力”。所以,我一直对袁枚的《咏钱》诗持赞赏态度:“人生薪水寻常事,动辄烦君我亦愁。解用何尝非俊物,不谈未必定清流。”“不谈”未必不想,也不是不在乎;因此咱们还是要实事求是地看待这一问题。

在这里,我想结合这个问题顺便谈谈目前国内图书市场的乱象。近年来,无论是在图书定价及折扣体系上,还是渠道或直播带货上,都出现了一些很令人痛心的乱象,造成了被大家称作“劣币驱良币”的现状。结果,收益大多落入中间渠道的囊中,使出版社经营越来越困难,一些低劣的图书充斥市场,优秀作家的收益也因此严重受损,编辑人员在卖书上花去太多的心思和时间……诸如此类,对科普事业的健康发展已形成严重的威胁。坦率地说,我目前就没有什么写作的动力了——光靠责任与情怀,是无法持久的。我借此也呼吁大家不要买盗版书和廉价书——在知识产品方面,价廉绝无好货!

“科普这块阵地,科学家不去占领,伪科学就会去占领”,是多年前我在《人民日报》副刊“读书论世”的一篇专栏文章里写道的。在上述新形势下,这句话现在被赋予了新的意义:如果优秀的科普作家们失去了创作的动力,那些伪科学或是不懂科学的人就会趁虚而入、胡编乱写、误导读者、贻害无穷。这种事现在已经在发生了!一些内容非常粗糙、低廉甚至错误的、但配之以花里胡哨插图(尤其是漫画)的所谓科普读物,便乘机混入童书市场,以低廉的价格倾销。这是非常令人痛心的事……

问:全国科普月从“日”升级为“月”,标志着科普工作系统性升级。您认为这发出了什么信号?对推动全民科学素养有何潜在影响?

苗德岁:这当然是一件令人高兴的事情!这充分说明国家对科普事业的重视和支持,是为“科技强国”积攒后劲的重大举措。只有全民科学素养普遍提升了,科技强国才有更广泛和坚实的基础。而科普事业无疑会在提高全民科学素养上,起着十分重要的作用。

问:科普资源存在分布不均的问题。对于如何利用系统性力量,确保优质科普资源能有效下沉到基层、乡村和偏远地区,您有什么具体的建议?除了传统的“送书下乡”“科技大篷车”,还有哪些可持续、可复制的新模式值得探索?

苗德岁:科普资源分布不均的情况,跟其他社会资源分布不均没有本质上的区别。在资源分配方面向基层、乡村和偏远地区倾斜,是我们应该做的第一步,而且在目前需要做出一些“矫枉过正”的努力才行。古脊椎所很多极为优秀的科研人员都来自基层、乡村和偏远地区,比如周忠和院士与徐星院士。他们在学习古生物学之前,竟对其几乎闻所未闻。其实,在整个中国科技界,类似的例子比比皆是。设想一下,如果农村及边远地区的孩子们能够更早地接触到科学的启蒙,那会是什么样的情景啊……

关于教育

问:众所周知,中国当下教育的一个热词是“卷”。也有一些人看清现实后主动放弃“卷”。对此,您怎么看?

苗德岁:首先,我要声明:我是坚决反“卷”派。我觉得“卷”是一种非常愚蠢的行为,也是一种无知的表现。每一位父母似乎都以为自己的孩子与众不同,在情感上无法接受自己的孩子不是天才、不是最优秀的,这种心情一方面可以理解,另一方面也匪夷所思。“卷”的起因大多来自家长的这种认知缺陷,但事实上,绝大多数孩子的智力水平都是差不多的,天才是极为罕见的,“花落吾家”的概率几乎趋近于零。如果父母有了这种平常之心,“卷”的动力就会减弱许多。事实上,“卷”除了带来失望的父母和身心被摧残的孩子外,没有任何积极的意义和有益的结果。正像刘亮程在《一个人的村庄》里所写的:“许多年之后你再看,骑快马飞奔的人和坐在牛背上慢悠悠赶路的人,一样老态龙钟地回到村庄里,他们衰老的速度是一样的。时间才不管谁跑得多快多慢呢。”这话看起来不那么“励志”,甚至有些消极,但大致上是实情。

但这并不意味着,我是赞同所谓“躺平”的。恰恰相反,对“少壮不努力,老大徒伤悲”,我历来是深信不疑的。我自认为从小到大,一直是十分努力的,努力地做自己喜欢的事、学习自己热爱的东西。到了这个年龄且身有残疾,我依然每日读写不止,像陆放翁一样“灯前目力虽非昔,犹课蝇头二万言”。我对古诗文信手拈来的熟稔程度,可见我并不是吹牛。但我从来没有“卷”过,记得小时候我们喜欢说,“大考大玩,小考小玩,不考不玩”。

我的偶像达尔文就是个在今天看来是“输在起跑线上的孩子”,然而那些跑在他前面的人早已被世人忘记了。我的意思是,作为家长首先要摒弃“焦虑”,尽快逃出“卷”的旋涡,努力找到孩子的兴趣和所长之处,像达尔文的父亲那样,支持和帮助孩子追求自己的梦想、发挥自己的所长。我一生钟情文墨,爱好“无用”的东西,它们却从来没有亏待过我。我少小离家,一生都在“个人奋斗”,倒也没有混得差到哪里去……请相信你们的孩子。

2024年9月,苗德岁参观青岛出版社,为小读者签名并亲切合影。

问:圈内人常常形容您“艺兼文理”“文理兼通”,在您看来,打破学科界限、培养跨学科思维对青少年有什么好处?

苗德岁:圈内朋友们的溢美之词,不能当真。但我不务正业、兴趣广泛,倒也的确是事实。我从小就喜欢文,但后来误打误撞以理为业。对于这个话题,我曾应邀为《人民日报》副刊的“名师谈艺”专栏,写过一篇《科学与艺术拥有共同创意源泉》,专门谈论过这一话题。简言之,文理是相通的,两者的创造力都来自对周围世界的无比好奇心、极其敏锐的观察力和天马行空的想象力。只有打破文理之间的藩篱,才有可能成为像爱因斯坦和杨振宁先生那样的大学问家。从青少年时代起,就要努力博闻广识,终生积累,到头来或有所成。努力在我不在天,成事在天不在我,请相信我的话。

问:在人工智能席卷时代的潮流下,青少年应该怎样规划未来?

苗德岁:我对人生规划没有什么发言权,我自己从未有过认真的规划;即便有时候有点规划,似乎也很少按照规划实现过。计划赶不上变化,似乎是人生的常态,也是人世间的无奈。正像杨绛先生在《干校六记》里所写的那样:“希望的事,迟早会实现,但实现的希望,总是变了味的。”人工智能将会改变世界,但终究无法取代人类的创造性,这一点我是深信不疑的。

关于生活

问:您是音乐“发烧友”,尤其喜欢传统戏曲和西洋交响曲。音乐为您带来了什么?

苗德岁:音乐为我带来的是愉悦,仅此而已,但这却是很重要的。没有音乐的陪伴,我写不出任何东西,没有灵感,也了无生趣。所以,人并不只是靠面包而活,音乐是世界上最美好的东西之一。

问:生物界强调“适者生存”,您的童年回忆录却起名《幸者生存》。在生活中,努力适应与拥有幸运是什么关系?

苗德岁:努力适应是发挥个人的主观能动性,拥有幸运是可遇不可求的客观偶然性。然而,两者并非互不相干,我曾开玩笑地说过,“天上掉馅饼”的事,并非天方夜谭;但天上掉下来馅饼时,由于重力加速度的物理因素,很多人会被馅饼砸死,只有极少数早有准备的人,才能接住馅饼并尽情地享用它。周忠和院士有一次接受记者采访时,曾不无调侃地说过:他是那个接住了馅饼的人。当然,他接住了一个又大又香的馅饼,我们其他人在人生的不同阶段可能也接到过那种一般来说砸不死人的、“鸡肋般”的小馅饼——回首往事,我就有过几次这样的经历(请见拙作《幸者生存》)。

青岛财经日报/首页新闻记者 张雅乔 通讯员 宋华丽

(宋华丽系青岛出版社《苗德岁写给孩子的自然科学》丛书责任编辑)

责任编辑:王海山

请输入验证码