在青岛这座充满文艺气息的城市里,骆驼祥子博物馆以其独有的文化魅力,静静诉说着往昔的故事。2025年初,经过精心修缮后重新开放的它,吸引了无数人的目光。2月22日,青版财经小记者们怀揣着对知识的渴望和对文学的热爱,踏入了这座承载着厚重历史文化的博物馆,开启了一场意义非凡的研学之旅。

小记者们合影留念。

小记者们积极举手参加采访活动。

王咏馆长向小记者们介绍博物馆的情况。

骆驼祥子博物馆位于市南区黄县路 12号,建于 20世纪 20年代,坐北朝南,建筑面积约 400平方米。修缮后的博物馆,外墙温暖明亮,楼体坚实如初,砖红色的窗框与楼梯油光发亮,新漆的明黄色墙面在阳光下散发着古朴典雅的气息。花岗岩门垛保留着原始风貌,门口右侧悬挂着老舍先生之子舒乙亲笔题写的 “骆驼祥子博物馆”木牌,庄重而肃穆。

小记者们一踏入院子,便被眼前的景象所吸引。楼前正中,老舍先生的半身雕塑静静矗立,仿佛在凝望着岁月的变迁;旁边骆驼祥子与人力车的雕像,仿佛带着大家穿越时空,回到了那个旧时代的北平城。

序厅里摆放的兵器架。

在博物馆馆长王咏的带领下,小记者们有序地参观各个展厅。序厅里,墨色的前言和威武的兵器,为大家拉开了老舍先生文武交融人生的序幕。老舍是了不起的人民艺术家、大作家,优雅却不文弱,在青岛居住时,他每日练武,风雨无阻。馆长介绍道:“老舍先生他把练武当成生活的一部分,练武不仅让他强身健体,还让他在文学创作时更有灵感和毅力。”

小记者们参观版本厅。

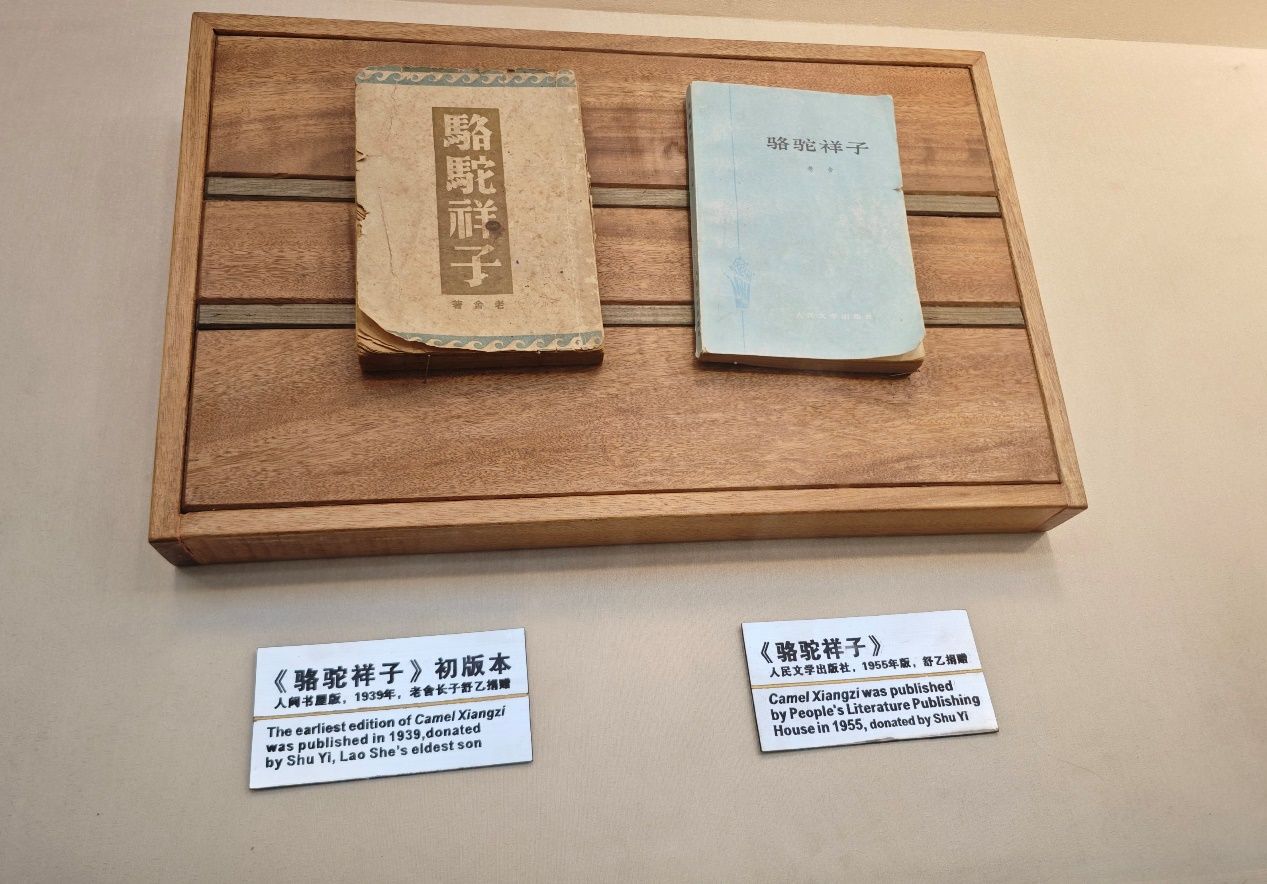

小记者们了解不同版本的《骆驼祥子》。

左为1939年出版的《骆驼祥子》初版本。

走进版本厅,小记者们瞬间被各个版本的《骆驼祥子》所震撼。从连环画到线装本,从国内版本到国外译本,各个版本摆满了展架。王咏馆长介绍道:“这部小说被翻译成 30多种语言,有着 40多个版本,是中国现代文学史上被翻译语言最多的长篇小说之一。”小记者们不禁感叹这部作品的影响力之大,也对老舍先生的文学造诣有了更深的认识。他们仔细地观察着每一个版本的特点,不时地向馆长提出自己的疑问,在知识的海洋里尽情遨游。

小记者参观创作厅。

墙上挂着老舍先生的结婚照。

创作厅里,珍贵的展品被柔和的灯光轻抚着。老舍先生的结婚照、全家福,像是在悄悄对小记者们诉说着先生生活中的温情。而先生用过的毛笔,静静躺在展柜里,似乎还留存着先生指尖的温度。小记者们一个个仰着脑袋,认真地听着馆长的介绍,脑海里描绘着老舍先生当年在这里奋笔疾书的画面。

通过影片小记者了解老舍创作《骆驼祥子》的情况。

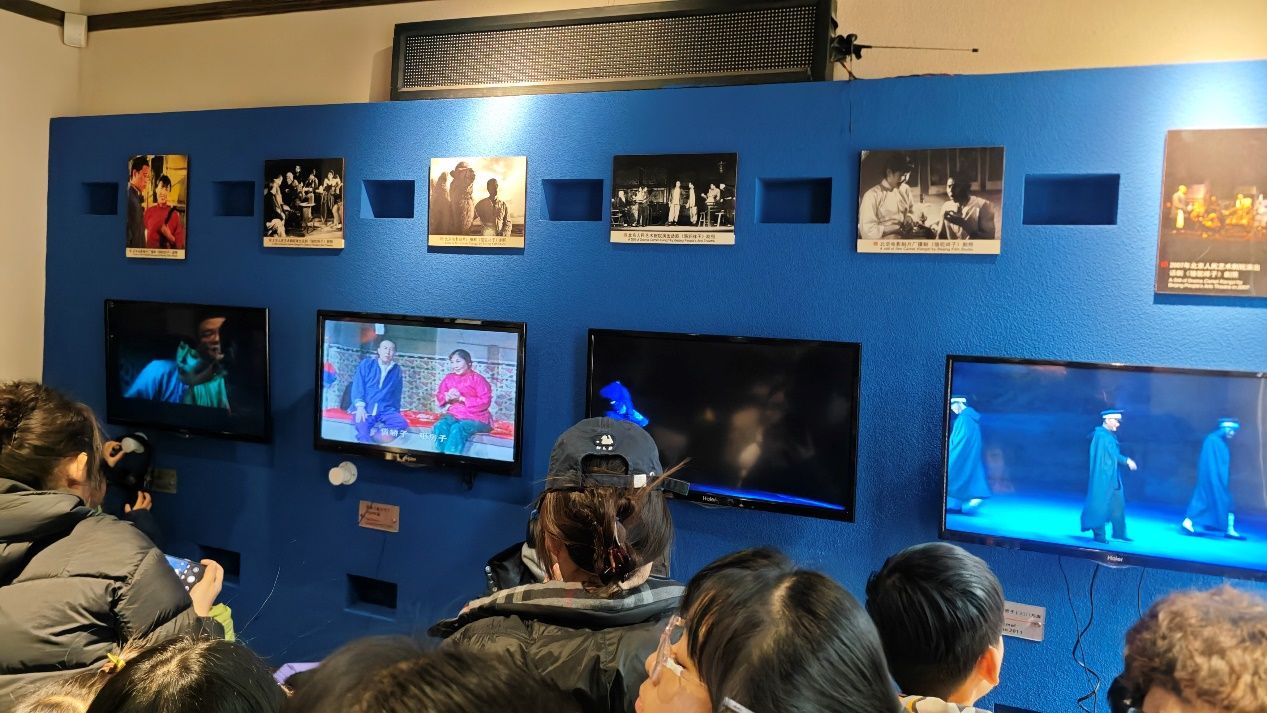

《骆驼祥子》被改编成话剧、电影、京剧等形式。

艺术厅里展示着不同时期的《骆驼祥子》演出剧照,还有电影、电视剧、曲剧的剧照及海报等。这些丰富多样的艺术呈现形式,让小记者们领略到了《骆驼祥子》这部作品在不同艺术领域的魅力。他们惊讶地发现,原来一部文学作品可以通过这么多种方式展现给观众,也更加深刻地理解了文学与艺术之间的紧密联系。

小记者们观看老舍先生的众多照片。

小记者们了解老舍先生在青岛生活、写作等方面的情况。

青岛厅讲述着老舍先生在青岛的岁月。除《骆驼祥子》以外,老舍先生在青岛还写了《樱海集》《蛤藻集》《文博士》《老牛破车》《我这一辈子》以及大量散文作品等。这些作品中,有的描绘了青岛独特的风土人情,将街头巷尾的烟火气融入故事;有的则借青岛的山海风光抒发内心感悟,字里行间满是对这座城市的深情。

小记者和家长们倾听老舍先生的录音。

小记者参观当年众多名人经常光顾的《荒原书店》。

通过这次参观骆驼祥子博物馆,小记者们深入领略了老舍先生卓越的文学成就,知晓了其背后丰富的历史背景。参观过程中,他们的文学创作热情被充分点燃,对历史文化的理解也更为深刻。在未来,这份热情将化作他们探索知识的动力,激励着他们在书籍的世界里不断探寻,努力汲取更多的知识养分。

青岛财经日报/首页新闻记者 盛军

责任编辑:李赛男

请输入验证码