我从一岁到十二岁,就生活在这狭小的三层阁楼里……阁楼光线很差,只在房顶上有一扇小小的老虎天窗。有时天好,便有一束阳光斜射下来,仿佛是舞台上的灯光。

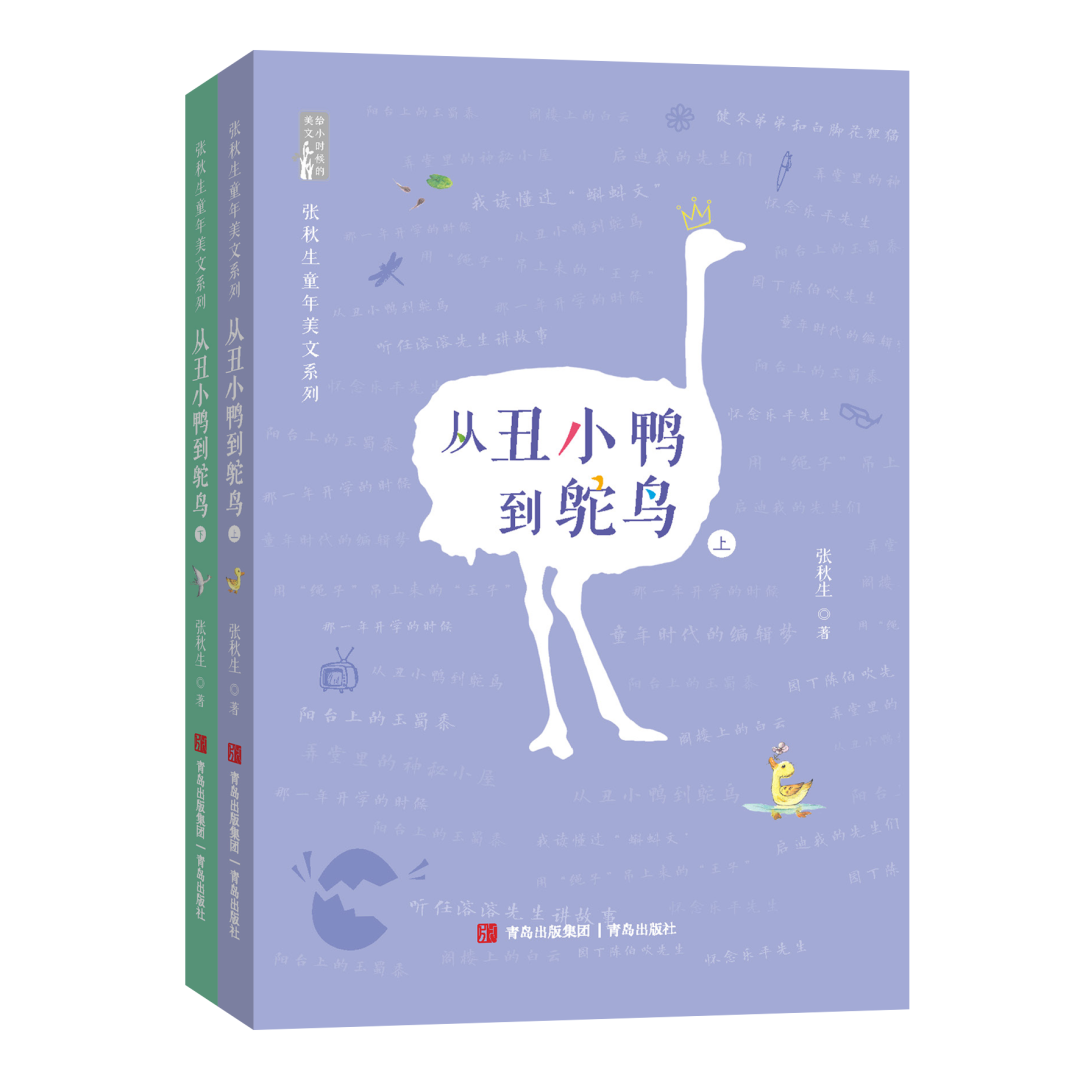

——张秋生《从丑小鸭到鸵鸟》

丑小鸭

1843年,丹麦作家安徒生创作出童话经典《丑小鸭》。

他不可能想到,100年后,在遥远的中国,在老上海的三层阁楼上,一个如丑小鸭一般的男孩开始努力追逐属于自己的光芒——

他省下秋游要交的2元钱,买了一部英文诗集,在全校出游的那个清晨,独自一人在公园长椅上忘情地读到夕阳西下。

初中时,他主编人生的第一份刊物《习文周刊》,发行量不过十几份。

成年后,他创作的“小巴掌童话”脍炙人口,成为中国儿童文学经典。

两年前,他把记录自己童年成长的稿件交给青岛出版社,并自拟书名——《从丑小鸭到鸵鸟》。

《从丑小鸭到鸵鸟》

张秋生 著

青岛出版社

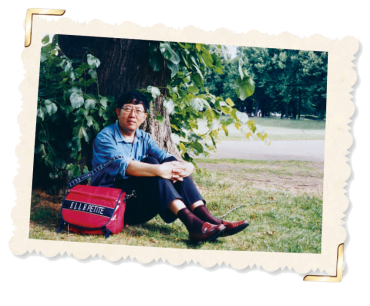

张秋生,陈伯吹国际儿童文学奖特殊贡献奖、全国优秀儿童文学奖、宋庆龄儿童文学奖、冰心儿童图书奖获得者,代表作《小巴掌童话》等。

老虎天窗 第一束光

那个下午,在上海南京西路的一家茶餐厅,张秋生先生把一页页手写稿件排在桌上,同我们讲他的成长故事。

稿件上大多贴着泛黄的老照片,照片下面是工工整整的手写文字,记录着照片相关的记忆。

三层阁楼的老虎天窗

其中一张便是开头提到的老虎天窗,下面记录着:

一扇狭小简陋的天窗,见证了一个贫苦男孩富有诗意的童年。

身处现在的都市生活环境,很难想象蜗居在阁楼上的童年,会有什么诗意和梦想;今天的孩子,又怎么会留意照亮自己的那束光?

可当年,那个叫张秋生的男孩,把它看作是“舞台上的灯光”,因为他心中还有勇气、信念和希望。

读童话,是因为一次偶然的机会,给他们临时代课的老师在课堂上读了格林兄弟的《莴苣姑娘》:女孩从女巫囚禁她的高塔上垂下长发,把爱她的王子吊了上来。

他被里面的情节深深打动,下课后,他偷偷瞟了一眼平日里放着戒尺的地方——上面有本“厚厚实实的书,书的目录上是一大串故事的名字”。

为了拥有属于自己的书,读更多的书,他开始做精打细算的计划。

两元钱的诗集

那时候的张秋生,每天中午只有一角五分的零用钱,妈妈给他买面吃。

他决心两天吃一顿午餐,“这样省一角五分钱就是一本书,积下三毛钱就能买一本很厚、很精彩的书”。

由于两个中午才能吃到一碗面,他养成了一个非常节俭的习惯——会把一碗面吃得滴汤不剩。一直到几十年后的今天,依然如此。

童年的张秋生和爸爸一起

有一次,他在一家常光顾的书摊上发现一本精印诗集,很是喜爱,可售价居然要两元钱,这在当时不啻天价。

他不甘心,“每隔两三天就去翻一翻”,终于盼到学校组织秋游的那一天,每个学生要缴费两元。他从家中要了两元钱,没有交给老师,而是买回了那本朝思暮想的诗集。

在同学们都去昆山秋游那天——

今天的孩子,大多家中有精致的书架,上面堆满了文学、科普、绘本等分门别类的书。然而,静下心来阅读,简直是一种奢望。

那个下午,耄耋之年的张秋生先生向我们娓娓道来,说起那个遥远的傍晚,夕阳透过密密的树叶,在他身上洒下斑驳的光影。

70年前的那一天,没有老师命令,没有家长指示,他独自买回了那本诗集——那一天的阅读,塑造了后来的著名儿童文学作家张秋生。

高贵的鸵鸟

在安徒生童话中,被人讥笑的丑小鸭终于成长为高贵的白天鹅。

现实生活里,张秋生自谦地说:“我没有变成高贵的天鹅,而是成了一只老鸵鸟。”

他埋首于稿子和书堆,以极大的坚韧和创造力为孩子创作,又昂首回望,诗意地向读者展现属于自己童年的那一颗颗闪亮的果实。

书中收录了一段他与孩子的对话:

他的确是怀着感激之情,抱着奉献童年的态度写作的。

获得第一届陈伯吹儿童文学奖时,张秋生和陈伯吹先生的合影

2020年,81岁的张秋生荣获重量级儿童文学奖项——陈伯吹国际儿童文学奖特殊贡献奖,在获奖感言中,他动情地说:

“匆匆六十年过去,我也成了一个年过八旬的老人。

这几年常在医院度过,但即使在病床上,我也没有放下手中的笔。

我没有写下过什么特别像样的作品,但我一直努力坚持着、探索着,这使我很满足。”

待到《从丑小鸭到鸵鸟》进印刷厂那一刻,拿到最后一遍毛样,我庆幸自己是第一个读到这部书的人。即使是生活在少儿读物丰富的时代,能编辑这样一部真诚的童年自传作品集,与一个纯洁高尚的心灵对话,也值得我倾尽全力的付出。

有幸读到这部书的孩子都会明白,每一只“丑小鸭”的成长,都有无限的可能。

请输入验证码