电影《本杰明·巴顿奇事》讲述了本杰明·巴顿的奇幻人生——他出生时便如垂暮老者,却随着岁月流逝逐渐返老还童,最终以婴儿的形态结束一生。

电影将人的一生颇具传奇化地描绘出来,也将阿尔茨海默病“浪漫化”,将本杰明·巴顿变成了一个“老小孩”。

患有阿尔茨海默病的老人也常被形容成“老小孩”,但电影是电影,真实人生又是如何?

记者一行人穿过安静的走廊,步入位于上海的盈康一生徐泾镇养护院四楼的老年认知专区,一打开门,屋内人声鼎沸。

大厅里,几十位老人在医生和护工的协助下,正专注地为木质摆件涂色。环顾四周,刷成淡黄色的墙面,除了一小片公告区和宣传区,余下空间挂满了老人笑脸的照片和手工作品。

记者端详墙上的照片:一张张照片中,有的老人手捧彩绘微笑,也有的开怀大笑……

大厅里,老人们在医生和护工的协助下,正专注地为木质摆件涂色。

大厅里,老人们在医生和护工的协助下,正专注地为木质摆件涂色。

养老院里的“托老班”

认知专区的整体风格有别于普通养老院,像是来到“托老班”。

“创建认知中心时,我们专门为患有轻度、中度阿尔茨海默病的老人开辟了这片认知专区。”盈康一生徐泾镇养护院养老负责人杨丽告诉记者。

随着人口老龄化程度日益加深,阿尔茨海默病愈发被人们所关注。阿尔茨海默病患者不仅认知或记忆出现衰退,更伴随着对空间、环境等感知能力的全方位退化。“这个群体可能需要更多关怀,他们与普通老人的服务需求不同,比如对于居住空间有一定要求,因此我们将其独立出来。”杨丽解释道。

2022年,与徐泾镇养护院同属盈康一生旗下盈康护理集团管理运营的白鹤养护院专门设立了认知专区,当时还是白鹤养护院养老负责人的杨丽全程参与了建设。

如何为阿尔茨海默病老人打造一个“专属空间”?杨丽与团队在深入研究国内外相关研究及经验后,依据阿尔茨海默病的特点对认知专区进行了环境布置、功能设置,并制定了后续的运营与干预手段。

除了认知与记忆力衰退,患有阿尔茨海默病的老人在情绪和行为上也会发生改变,有的甚至从和蔼可亲变得暴躁易怒。因此在健康、安全之外,保持老人情绪稳定,也是院方要重点考虑的环节。

“我们的灯光柔和,不会让老人觉得刺眼;设有触摸墙、时光墙等区域,可以帮助老人找回记忆,获得安慰;每个房间门上都贴有水果、蔬菜等贴画,便于老人辨认自己的房间;我们还依据每位老人过往的生活环境进行个性化设计,让他们找到家的感觉。”杨丽表示,她们希望打造一个比家更温暖的环境。

此外,单独开辟的认知训练、感官疗法、运动疗法等功能区域,则能有效延缓老人的功能退化,缓解其孤独与抑郁情绪。

“老小孩”不贴切

“老小孩”一词之所以常被用来形容患有阿尔茨海默病的老人,源于他们在日常生活中表现出的“不记事”“固执”“好奇”等孩童般特征。这种标签化的称谓,往往遮蔽了老人们真实的需求和内心世界。

“我个人不太认同‘老小孩’这个词,因为从行为能力、记忆方面来看,他们并非真正的小孩。”在养老护理行业工作多年的杨丽看来,阿尔茨海默病老人对自己的状况有一定认知,比如他们能感知到记忆的衰退,只是无法清晰表达;大部分老人内心保留着深层的感情和社交本能,他们乐于主动与外界沟通。

阿尔茨海默病老人对环境和陪护人员的依赖度较高,细微的变化都可能引发焦虑或混乱。对他们来说,治疗不仅需要规范的药物干预和临床管理,更需要尊重与陪伴。

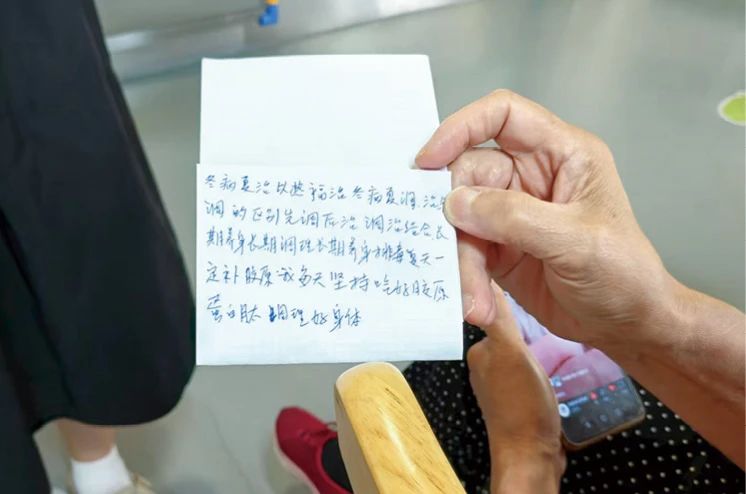

很多阿尔茨海默病患者乐于接触外界,他们会有意识做自己感兴趣的事情。

很多阿尔茨海默病患者乐于接触外界,他们会有意识做自己感兴趣的事情。

在杨丽看来,自己工作中至关重要的部分,便是陪伴这些老人,扮演他们内心所需的角色——无论是倾听者、朋友还是家人,她都尽力融入他们的世界。这种陪伴不是单向的照顾,而是成为他们记忆的一部分。

“他们需要稳定温馨的环境,以及有耐心、彼此熟悉的照护者,才能维持状态稳定。一旦环境变动、护工更换,甚至看到医生护士不是熟悉的面孔,他们的状态很快就会出现波动,比如变得焦躁不安或沉默不语。”盈康一生徐泾镇养护院护理院病区主任杨昭丽告诉记者。

“院里有位老奶奶,可能三分钟前还记得的事,转眼就忘了。她每天重复最多的三句话是:‘明早我女儿要来’‘我女儿明天来接我,帮我打过电话了吧’‘明天我带你们回我家包馄饨吃’。她会反复推开我们办公室的门,每天进进出出不下四五十次。”杨昭丽与同事们总是耐心地回应:“好的”“我帮你打过电话了”。尽管老人记不住她们的回应,但每一次重复的对话都向老人传递着安心感。

可能是“我们的明天”

在对养护院工作人员的采访中,作为照顾者这一角色的他们,都把老人们看作是自己的家人,有的甚至是“未来的自己”。

毕竟,每个人都会变老。

根据国家统计局发布的数据,截至2024年末,中国60岁及以上人口达到3.1亿人,占全国人口的22.0%,其中65岁及以上人口2.2亿人,占全国人口的15.6%。

根据《中国阿尔茨海默病报告2024》的数据,我国60岁及以上人群中痴呆的患病率约为6%,轻度认知障碍患病率为15%。面对如此庞大的患者群体,社会需要构建更完善的照护体系,进一步加深全社会对于阿尔茨海默病的认知。

记者了解到,当老年人出现记忆力明显下降、方位感错乱、条理性变差、情绪波动、语言表达和生活自理能力减退等早期症状时,家属和社区应引起高度警惕,及时寻求专业评估和干预。这些症状往往是阿尔茨海默病的初期信号,早期诊断能延缓病情进展并提升生活质量。

医护人员需要融入阿尔茨海默病老人的世界,成为他们记忆的一部分。

医护人员需要融入阿尔茨海默病老人的世界,成为他们记忆的一部分。

中国老年保健协会分会(ADC)发布《阿尔茨海默病患者家庭生存状况调研报告》(以下简称《报告》)显示,我国阿尔茨海默病患者就诊率偏低。只有7.58%的患者能在发现出现健忘、糊涂等异常情况后前去就诊。而36.7%的患者和41.91%的患者家属认为,记忆力下降是老人自然衰老过程,没有必要治疗。

值得注意的是,《报告》显示,在统计到的患者中,城镇患者数量达到了79.76%,乡镇患者占比为11.04%,农村患者仅占9.19%。这在某种程度上说明了,乡镇、农村居民对阿尔茨海默病的认知更低。

一位医护人员告诉记者,“在诊疗实践中,我们经常遇到患者家属对诊断结果怀疑或抗拒,他们不愿接受这个结果。”这主要源于两方面原因:一是社会大众对该病的认识不足,对初期症状如健忘或情绪变化缺乏足够的重视;二是阿尔茨海默病仍伴随一定的认知偏见,部分家属存在病耻感。

该医护人员表示,“阿尔茨海默病患者的一个显著特性是他们自己可能意识不到自己行为异样,表面上显得平静甚至开心,但对其他家庭成员造成沉重负担。家属常面临身心疲惫、工作生活失衡等挑战,家属的痛苦往往远大于患者自身,长期压力可引发照顾者抑郁或健康问题,亟须社会支持系统介入。”

阿尔茨海默病老人的今天,可能是“我们的明天”。每个人终将变老,关注、帮助阿尔茨海默病患者的今天,实质上就是在构建所有人共同期盼的、一个更有温度和安全感的明天。

青岛财经日报/首页新闻记者 王振麟

责任编辑:李颉

请输入验证码