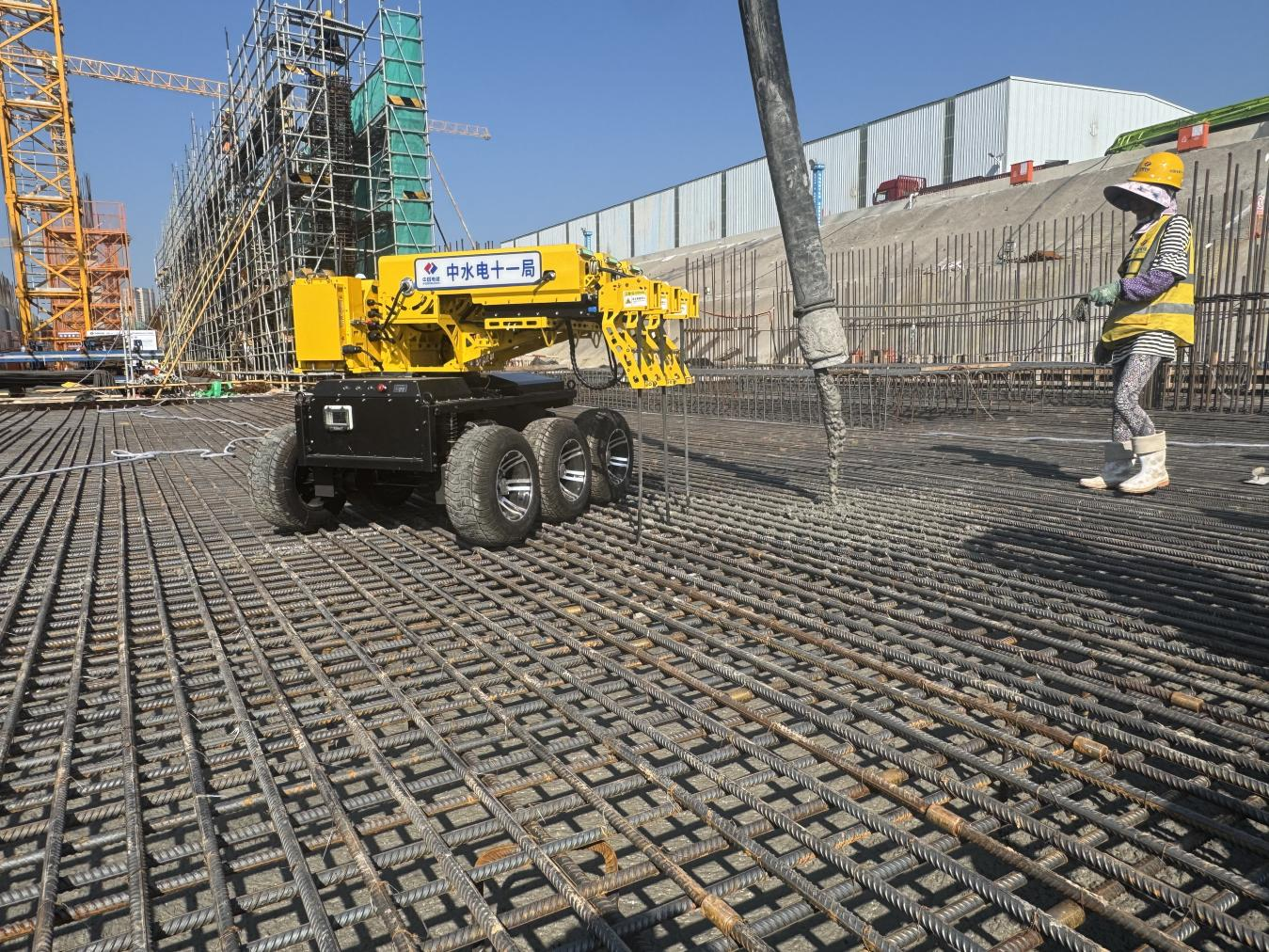

9月2日,青岛地铁5号线维保中心负一层第八块底板顺利完成混凝土浇筑。这次,工地上来了位“智能帮手”,不仅干活又快又准,还帮工人师傅们省了不少力,它就是板类智能振捣机器人,让传统工地变身“智慧施工现场”。

板类智能振捣机器人

板类智能振捣机器人

一块大底板的“智能浇筑记”

这次浇筑的底板面积足足891平方米、浇筑的混凝土方量约690立方米,放在以前,需要多名工人手持振捣棒来回作业,不仅体力消耗大,还得时刻盯着振捣效果,生怕漏振、过振影响工程质量。但这次,“主角”变成了板类智能振捣机器人,只用了16个小时。它就像一位“精准操作的老师傅”,自带“眼睛”“手臂”和“大脑”:360环视系统是它的“眼睛”,能实时观察施工区域;可灵活转动的振捣臂是它的“手臂”,能精准够到每一个角落;远程APP和人机交互系统则是它的“大脑”,工人师傅在一旁用遥控器就能指挥它干活。

工人师傅用遥控器指挥板类智能振捣机器人干活。

工人师傅用遥控器指挥板类智能振捣机器人干活。

更厉害的是,它还会“随机应变”。就像厨师做菜要根据食材调整火候一样,振捣机器人能根据混凝土的“稀稠度”和配比,自动调整振捣时间、深度和频率,严格遵守“快插慢拨”的施工秘诀——这就好比往面团里揉馅料,既要插得深、揉得匀,又不能动作太急把面团弄破,完美保证了混凝土振捣的密实度。

机器人还“升级进化”了!

为了让这位“智能帮手”更适应青岛地铁的施工需求,施工单位水电十一局项目团队还对它进行了“量身改造”:原先的“升降臂”升级成“固定臂+伸缩机构+卷盘机构”的组合,就像把普通手臂换成了“可伸缩的机械臂”,不仅灵活度大增,振捣的覆盖范围也更均匀,连边角缝隙都能照顾到。同时,机器人还新增了“复振功能”。这就像扫地机器人清扫完后会回头检查漏扫区域一样,振捣机器人完成一次作业后,会自动“复盘”,对可能没振到位的地方补振,彻底避免了人工操作中容易出现的“漏网之鱼”。

这些升级可不是花架子:不仅让工人师傅的操作难度大幅降低,施工效率比传统人工提高了30%以上,还减少了人力成本和作业风险,真正实现了“又好又快”。

智慧建造,让地铁建设更“聪明”

青岛地铁将继续探索更多智能装备在施工中的应用,让机器人适应更复杂的施工环境。未来面对狭窄空间、高低不平的作业面时,这些“智能帮手”也能灵活应对。从人工振捣到机器人作业,从“凭经验”到“靠智能”,青岛地铁5号线的这场施工变革,不仅是工程效率的提升,更是“智慧建造”理念的生动实践。

青岛财经日报/首页新闻记者 宋大伟 通讯员 孙雪涛

责任编辑:李颉

请输入验证码