近日,记者从青岛市科学技术局获悉,近年来,青岛市科学技术局以国家、省、市重大战略和创新链布局为导向,加快创新平台载体建设,推动形成布局合理、定位清晰、功能互补、开放共享、多元投入的科技创新平台体系。

2024:青岛科创“成绩单”

在世界知识产权组织发布的《全球创新指数》百强科技集群榜单上实现“五连跳”“145”科技创新工作思路、“10+1”创新型产业体系、科技型中小企业近万家、推出时速450公里全球最快高铁列车、技术合同成交额突破700亿元……2024年,青岛科创交出了一份较为满意的答卷。

2024年,青岛市完善科技创新顶层设计,明确市级科技专项资金要以每年10%的速度连增五年。修订科技创新促进条例,编制科技强市行动计划,配套出台成果转化、海洋科技、研发投入、科技金融等专项政策,形成科技创新“组合拳”。成立市委科技委员会,实现科技创新体系高效运转。

创新型产业体系组织实施百余项关键技术攻关,首次布局自然科学基金重点项目。新获批21项省重大科技创新工程、承担2项省科技示范工程、入选2项省股权联动重大科技项目……2024年争取省级以上科技资金近18亿元。青岛高新区“一区多园”排名稳居全国第13位、升至全省首位。

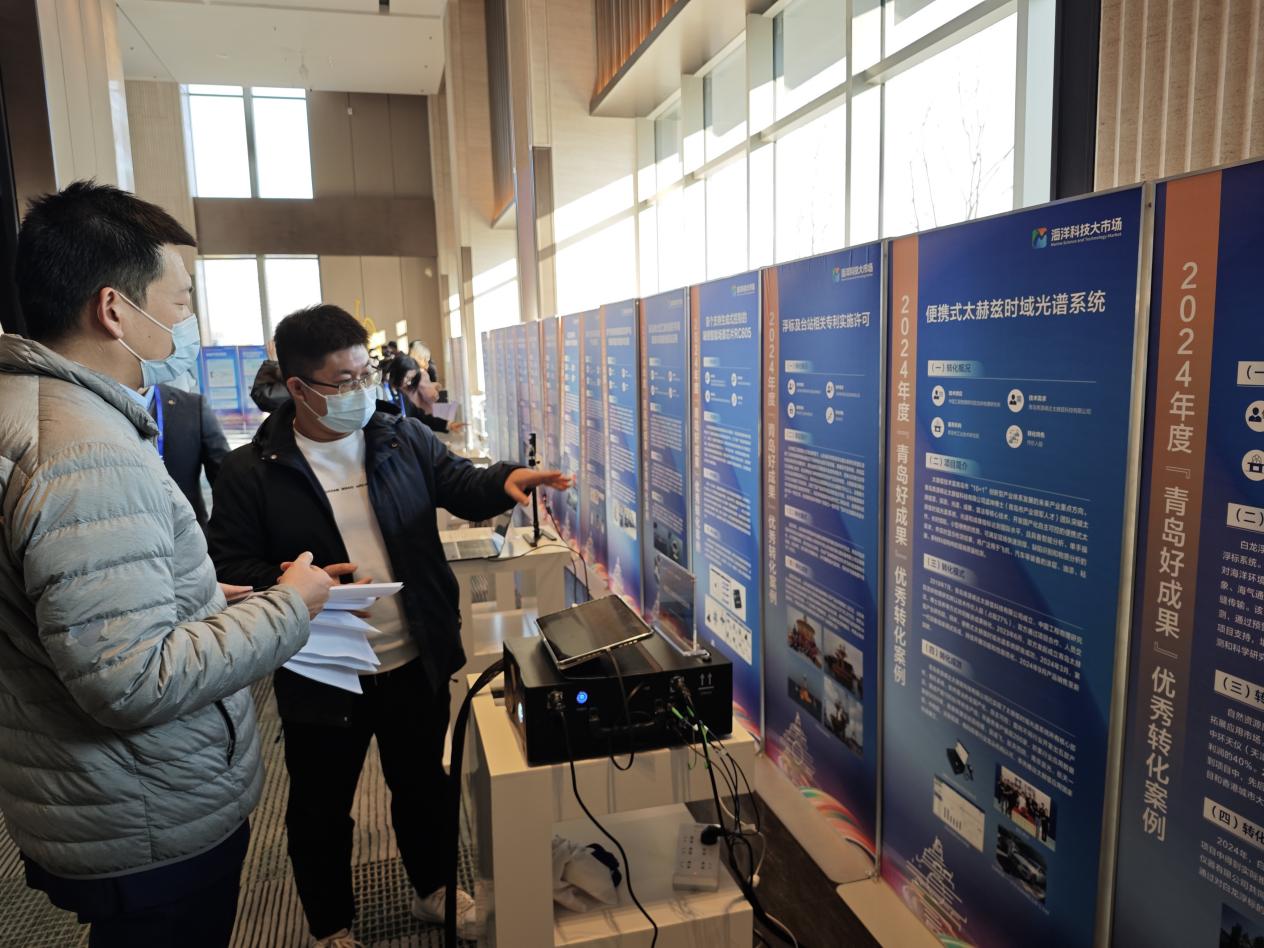

2024年,青岛市科技成果转化方面成绩斐然,涌现出一批“青岛好成果”。 郭清鉴 摄

新争取省级配套项目支持132项、资金3390万元,科技型中小企业数量达9777家。构建“企业申报—区市推荐—专家评审—部门联审”高新技术企业工作链条,高企数量达8650家。“云端研发”模式在全省推广,8300余家企业注册“云上研发中心”,规上工业企业研发机构覆盖率超93%。全市享受研发费用加计扣除企业达1.2万家,加计扣除总额超392亿元、创历史新高。

全国重点实验室总数16家、省重点实验室90家、市重点实验室297家。省市级新型研发机构达149家。“仲华”热物理试验装置二期主体完工;国家高速列车技术创新中心加快建设,推出时速450公里全球最快高铁列车;与京津冀国家技术创新中心签署协议,探索“双中心+离岸孵化器+本地加速器”合作模式;专班化推进山东能源研究院、新能源省实验室、青岛能源所“三位一体”融合发展,产出钙钛矿太阳能电池、硫化物固态电池等引领性成果。

2024年,青岛面向52家重点高校院所机构和128家重点企业征集成果和需求4100余项,促成“校企牵手”合作775项。实行科创平台走访调研“包干制”,将191家省级以上科创平台“包干到户”,加速本地转化。海洋科技大市场建成启用,促成产学研合作近百项。3家单位入选首批省概念验证中心试点,累计培养技术经纪人2200余人。

承办的中国创新创业大赛颠覆性技术创新大赛,10家青岛单位获总决赛优胜奖,数量居全国第一;3位外国专家获中国政府友谊奖,数量居副省级城市首位;第13次入选外籍人才眼中最具吸引力的中国城市。构建多层次、专业化科技金融服务体系,帮助企业融资超800亿元。

对标先进仍需努力

对比自身、对比过往,青岛的科创工作虽然取得一些进步,但与国内甚至省内一些城市地区相比,有的方面、有些指标还有明显的差距。

近年来国家层面建设3个国际科技创新中心。包括北京科技创新中心集中了大量优质科教资源,北京拥有全国最多的高校、最多的科研机构、最多的央企,具有非常丰富优质的创新资源,它的主要任务是打造全国科技创新的策源地;上海科技创新中心主要是集中打造集成电路、人工智能、生物医药3大产业的创新高地,在全球拥有影响力和话语权;粤港澳大湾区科创中心则是重在发挥广东改革开放前沿、港澳国际化程度高的优势,打造全球最大的中试验证和成果应用推广基地。

包括四川的成都和重庆的成渝地区、武汉和西安形成了3个区域科技创新中心。

而从创新布局来看,青岛乃至山东目前还未进入国家布局。从研发投入来看,青岛市全社会研发投入总量居全省首位,但与国内同类城市相比差距较大,增速方面,也有一定的差距。研发投入强度方面,青岛市仍有较大的提升空间。

从基础研究来看,青岛市基础研究支出占研发投入比重、基础研究支出增幅方面,与先进城市也存在不小差距。从企业创新来看,高新技术企业、科技型中小企业、规上工业企业研发活动占比都需要继续努力。从成果转化来看,技术合同成交额、规模以上科学研究和技术服务业增速等也需要继续提升。

青岛市科学技术局党组书记、局长李天传表示,下一步,将围绕“10+1”重点产业,加强科技供给、匹配创新资源,以科技创新与产业创新深度融合为引领、以科技成果转化为主线、以海洋科技创新为特色、以科技研发投入为保障,高质量建设具有核心竞争力的科技强市。

青岛财经日报/首页新闻记者 郭清鉴

责任编辑:林红

请输入验证码