柱础有什么作用?柱础上都有些什么图案?铜胎掐丝珐琅是怎么制作的?1月18日,青版财经小记者走进青岛铭史堂工匠艺术博物馆,了解柱础文化,观看铜胎掐丝珐琅、石雕、木雕等,感受中国传统文化的博大精深。

小记者和崔馆长合影留念。

小记者和崔馆长合影留念。

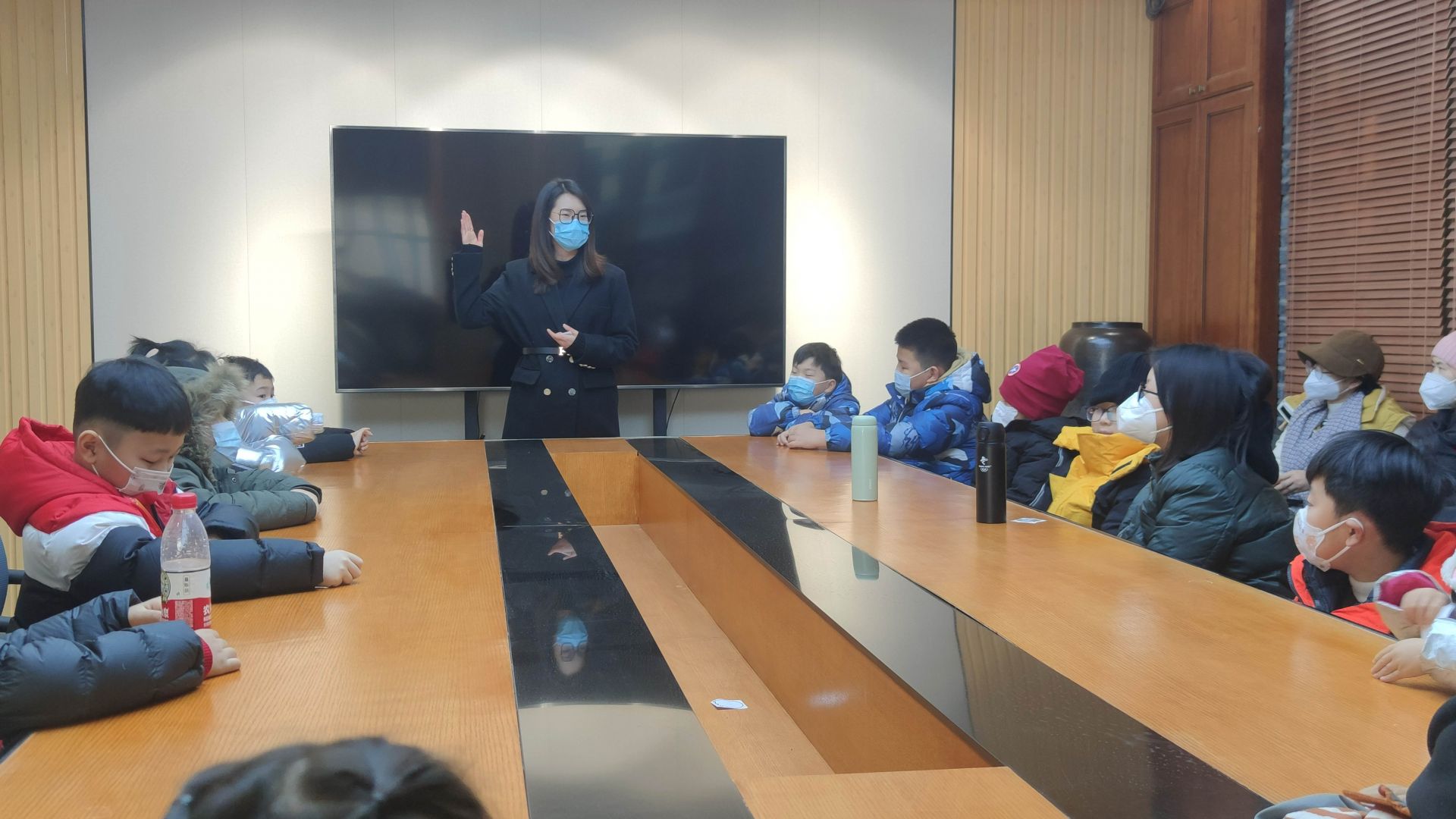

青版教育的老师讲解阅读写作知识。

青版教育的老师讲解阅读写作知识。

小记者观看柱础。

小记者观看柱础。

小记者近距离观看柱础上的雕饰。

小记者近距离观看柱础上的雕饰。

首先,青岛铭史堂工匠艺术博物馆的崔馆长向小记者们介绍了柱础的文化背景、功能作用、造型形式、雕刻纹样、制作工序和地域风格等。

小记者近距离观看柱础上的雕饰。

小记者近距离观看柱础上的雕饰。

作为石雕艺术的重要门类,柱础是中国传统木构建筑体系中的特色构件,具有受力功能,兼具审美意义,艺术价值和历史价值极高。最早的柱础发现在陕西的新石器时代仰韶文化中,至今有五六千年的历史。柱础随着朝代的变迁,衍生出多种形制和雕饰。在兽形柱础造型中,应用最广泛的狮形和象形最早来源于佛教发源地天竺,唐代雕有莲瓣的覆盆式柱础最为流行。

小记者观看木雕展区。

小记者观看木雕展区。

古建筑上的木雕。

古建筑上的木雕。

古建筑上的木雕。

古建筑上的木雕。

木雕展区主要展现中国古建筑最常见的一种木构架形式——穿斗式房梁结构,展示的房梁结构上雕刻着一双凤凰,暗示着曾经的屋主人是一位女性。

观看大型珐琅器:双耳抱月瓶。

观看大型珐琅器:双耳抱月瓶。

小记者观看巨型铜胎掐丝珐琅缸。

小记者观看巨型铜胎掐丝珐琅缸。

小记者在珐琅器上寻找山海经里的异兽。

小记者在珐琅器上寻找山海经里的异兽。

观看珐琅工艺品地动仪。

观看珐琅工艺品地动仪。

博物馆还对铜胎掐丝珐琅器物进行了精心的展示。馆内的珐琅器均为海外回流,每年博物馆会参加国内外各大拍卖会,甄选有收藏价值的珐琅器,经过合法的拍卖流程获得。崔馆长特别介绍了一对直径约120公分的珐琅缸,它们制作于清末民初,满胎掐丝山海经纹饰,颜色靓丽,层次分明,缸体上展现出众多山海异兽。美轮美奂的展品,让小记者们不断发出赞叹声。

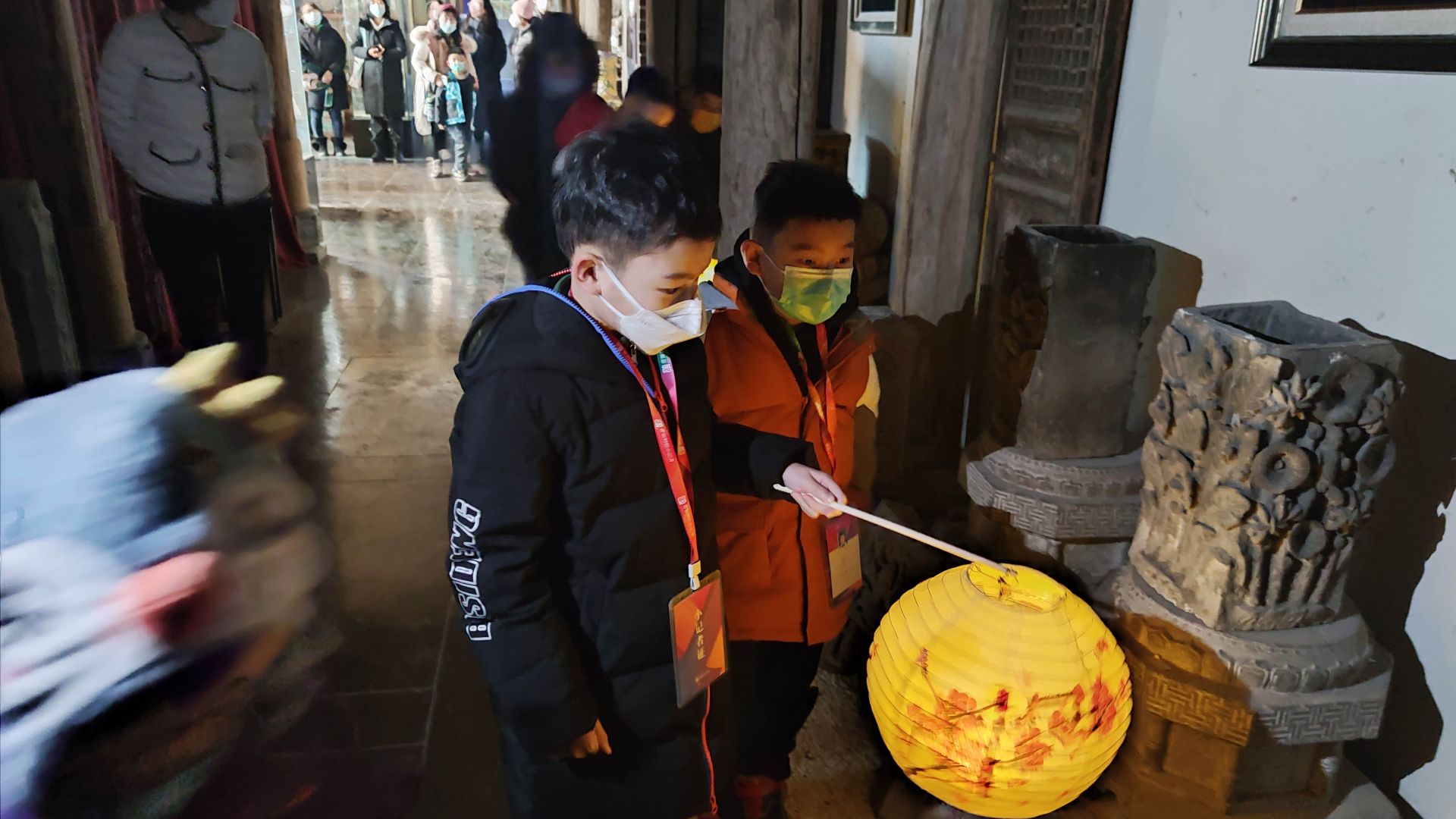

小记者打着灯笼找石猴和“福”字。

小记者打着灯笼找石猴和“福”字。

小记者打着灯笼找石猴和“福”字。

小记者打着灯笼找石猴和“福”字。

小记者听馆长介绍石猴。

小记者听馆长介绍石猴。

崔馆长介绍古建筑上的福字。

崔馆长介绍古建筑上的福字。

探险环节中,小记者们分成几个小组,在黑暗的“山洞”中寻找着未知的“宝藏”——石猴和石雕“福”字。小记者们打着灯笼,仔细探查,最终在一个角落里发现了石猴,在一个拐角处找到了“福”字。

小记者采访馆长。

小记者采访馆长。

小记者采访馆长。

小记者采访馆长。

针对当天的活动内容,青版教育的老师还讲解了阅读写作知识。参加活动的每位小记者都领到了社会实践证书。

在讲解中,崔馆长引用了大量生动有趣的故事情节,小记者们在聆听中感受中国传统文化的博大精深,同时也激发了他们对历史文化深入学习和探讨的兴趣。

青岛财经日报/首页新闻记者 盛军 国瑾

责任编辑:李颉

请输入验证码