对于中国人来说,一年之中所有节日里,春节是最重要的,那些传统的仪式和规矩充满了敬畏与守望的意味。从文学作品中我们可以看到处于不同时空中的作家对于春节有着怎样的体验和观察。在冯骥才、林少华、徐鲁等文学名家的妙笔之下,过年的场景更具有了独特的意蕴······

冯骥才|春节八事

总有人问我个人怎么过年。我想不如写篇文字,谁问给谁看,省得说来说去重复自己。待提起笔来,忽想到清人李光庭在《乡言解颐》中写过的“新年十事”。“新年十事”写的是当时的风俗,我写的“春节八事”是个人过年的习惯。

郊区集市走一走

我每年所去的集市不一定相同,反正大多在城西静海、独流、杨柳青一带,为的是感染一下年的氛围和劲头。要说年味浓,还得到乡间。看着姑娘媳妇们挑选窗花,迎头差点撞上一个扛着猪头的兴冲冲的大汉,年的气息便扑面而来。

天后宫前转一转

年的中心就是生活做梦的地方。故而每到腊月,我都会跑到宫前的大街上走走转转,挑选几张可意的剪纸,再买些这里的传统过年的用品如香烛绒花之类,把年的味道带回家中。

装点房间

年的氛围离不开装点。拿吊钱福字门花灯笼之类把房间里里外外一布置,年的架势就拉开了。

备年货

年的心理是年货要备得愈齐全愈好,以寓来年的丰足。母亲住在弟弟家,所以多年来一直要为母亲备足八样年货一一送上。大致是玉丰泰的红绒头花,正兴德的茉莉花茶,还有津地吊钱,漳州水仙,宁波年糕,香烛供物,干鲜果品,生熟荤腥。母亲今年九十高寿,应让她尽享与寿同在美好的生活与年意。

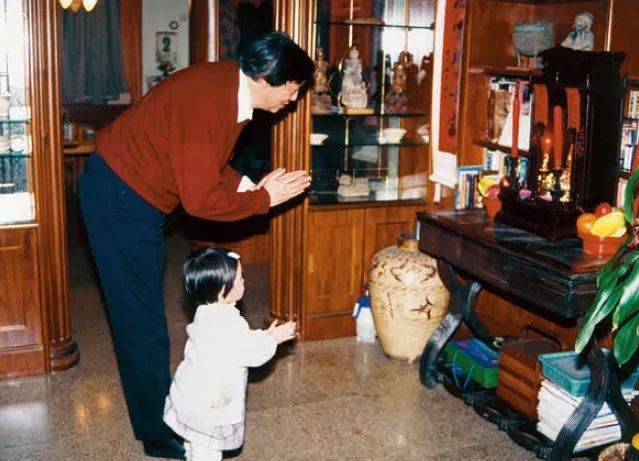

祭祖

除夕之夜,祭祖是必不可少的。上世纪末去宁波老家省亲时,一位叫冯一敏的同族姐姐赠我四幅祖宗像。画像是明代的,气象高古,人物极有性格,应是杰作,因使我能够跨越近六百年,得见先祖容颜。自此,年年都要悬挂这几幅祖先像,像前摆放供案,燃烛焚香,以示感恩之情。昔时,家中有一牌位,刻着“天地君亲师”五个字。时至今日,除去“君”已不必再拜,“天”“地”“亲”和“师”还是要拜的,我们的生命受惠于它们啊。所以年年除夕,祭拜天地师祖,必不可少。

写写画画

从初一开始,至少有三四天是属于自己的。平时上门找我的,多为公事。此间放假没有公事,我个人的事——写写画画便像老朋友一般来到眼前。一时笔墨仿佛都会说话。

文人雅集

每年初五,由老城区的政府做东,由我出面,邀约专攻津门地方历史文化的学者雅集一堂,这已成了津门文化界的一个“年俗”。

接地气

逢到初六,我会到图书大厦或别的什么地方为读者签名。作家与读者既是被书本连接又是被书本隔开的知己,没有知己的作家无法成活。所以我每年初六都要为读者公开签名一次。

前两天有记者问年该怎么过?我笑着反问,过年还用人教吗?我的答案是,从来年是有情日,谁想过年谁想辙。

林少华|春节:三百六十五分之一

一个人可能忘记银行有多少存款,忘记信用卡密码,甚至忘记同恋人幽会的时间,但有一个数字绝不可能忘记,那就是过了多少个春节即过了多少个年。由幼年而童年而少年而青年而中年而老年,人生途中的每一站每一段都是由这一数字的不断叠加来确认和区分的。其最后之和便是“享年”多少或“终年”几何——数字就此定格,再无变化。

也许你说你的年龄是以公历计算的,元旦为切分点。但我的年龄是以农历计算的,春节即大年初一为切分点。也不单单我,五十年代在乡下出生的人大多如此,过年长一岁。即使现在,过年仍有这个意味。最明显的例子是“压岁钱”——

“压岁钱”都是春节给,没听说元旦给的。新年非年,元旦非年(古籍中的“元日”为正月初一),过春节才叫过年。所以小孩子们盼望过年。

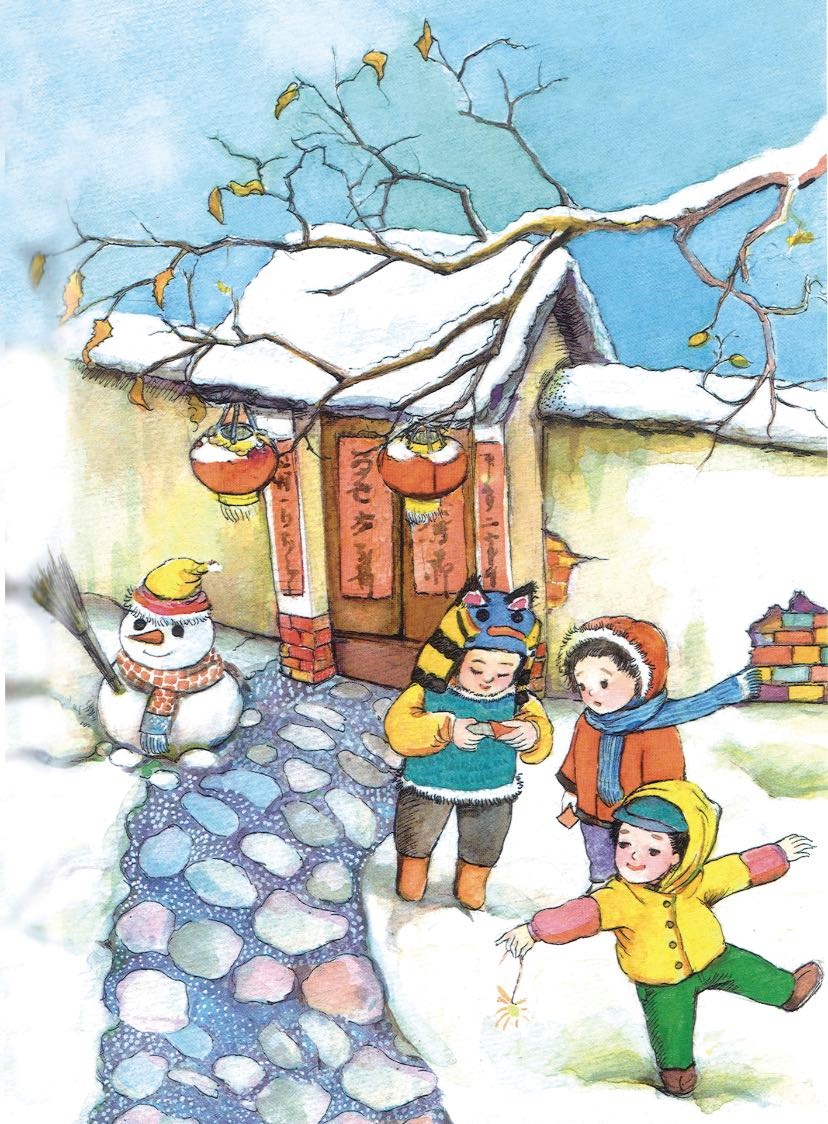

我小时候更盼过年。盼长一岁,盼好吃的,盼热闹。那时候乡下过年也真够热闹的。热闹从腊月二十三过小年就开始了。送灶王爷上天,把灶台上面烟熏火燎的旧灶王爷小心揭下,一边口念“上天言好事下界保平安”一边在灶口点燃。确认旧灶王爷化为一缕青烟从房门飘上西天之后,再把新灶王爷焚香贴上去。接着就是杀年猪,蒸豆包、年糕和馒头花卷糖三角,竖灯笼竿。除夕夜把灯笼用绳子升上,供家谱,供财神爷,贴门神,吃年夜饭,放鞭炮。初一早上还放鞭炮,贴春联(贴得最多的是“抬头见喜”“大吉大利”),上香,拜年……

如今回忆起来,感触最深的,一是吃冻梨;二是磕头。

冻梨好像是秋子梨冻的,大的大不过橘子,小的也就如乒乓球,黑黑的圆圆的硬硬的。那时一般人家是买不起香蕉苹果的,冻梨是春节唯一的水果。一定是在除夕夜半夜吃过饺子后吃。吃之前要放在盆里用冷水泡好大一会儿,把冻梨里面的冰泡出来。泡出来的冰全都均匀地包在梨的表面,光溜溜亮晶晶的。用小铁锤咯嘣一声敲掉或用手咔嚓一声剥去冰壳,里面的梨蛋儿就乖顺地蹦了出来。这么着,一家老小围着一盆冻梨坐在热炕头,耳听外面稀疏的爆竹声,在昏黄的烛光中或在不很亮的电灯泡下吃着冻梨。别看梨的外表又黑又丑,里面却白生生的,真个黑白分明。一咬,酸酸甜甜的梨汁忽一下子涌满口腔,继而刷一下子挤过喉咙凉瓦瓦兵分两路,一路向上直蹿脑门,一路向下顺肠胃冲往脚跟,顿时全身每一个细胞都淹没在漫无边际的酸酸甜甜的梨汁里。那一刻真是舒坦极了幸福极了,觉得人世间的幸福无非一颗冻梨。

再说磕头。记得有一年春节是在爷爷奶奶家过的。林姓是那个大屯子里的大家族,我的辈分又最小,见了谁都要磕头。光是太爷辈就有五位,爷爷辈有十二位,叔叔辈简直就数不清了。磕头有顺序。先给家谱上的老祖宗磕。然后,由爷爷领着按家磕。受礼的长辈夫妇在炕正中正襟危坐,地正中置一蒲团。进门后我面对长辈跪在蒲团上,口说给大太爷磕头了,磕一个,又说给大太奶磕头了,再磕一个。接着二太爷二太奶三太爷三太奶……再往下是爷爷辈:二爷(我爷爷是老大)、二奶、三爷、三奶……一路磕将下去。若非叔叔辈因人太多而免了,磕到日落也磕不完。即使不磕得头破血流,也磕得头晕眼花。实际上我也晕了。磕头是有赏钱的。因为晕了,也不记得赏钱给了没有、给了拿了没有。

有时细想,觉得冻梨和磕头的失去在现代中国是颇有象征意味的。磕头意味对先人、长辈以至传统的敬畏,冻梨意味一种简单的幸福。人没了敬畏之心,也就少了发乎内心的虔诚和道德自律;而代之以简单的幸福的,无疑是繁杂的幸福。

徐鲁|春节的记忆

又要过春节了。突然想起鲁迅先生小说里的话来:“旧历的年底毕竟最像年底,村镇上不必说,就在天空中也显出将到新年的气象来。”

我们所生活的这座城市,这时候不必到别处去看,只要到一些老街上去走一走,看一看那种热热闹闹打年货、备年货的气象,就能立马感受到浓浓的节日气氛。

与现在这种打年货、备年货的气象相比,我倒是更怀念过去的那种简单和热闹。在我的记忆里,只要一进腊月的门,村里人就有点忙碌着要过年了。

首先是腊鼓敲响了。平日里难得听见牛皮鼓声,一入腊月,十里八村的鼓手们便忙活开了。五人一伙,八人一组,鼓、锣、钹、镲、铙……所有的锣鼓家什儿无论新旧,全都派上了用场。锣鼓一响,一群群看热闹的小孩子就疯了一般地跟着锣鼓队看热闹去了。大人们就开始忙活着准备,宰杀“过年猪”,等着“祭灶”了。

中国人没有谁不看重春节的。即使远在千里之外的儿女们,一到了春节,无论如何也要赶回老家,和亲人们团聚几天。家终归是家,哪怕它是贫寒的,哪怕它没有豪华的门楣和漂亮的客厅,没有流油的烤鹅和喷香的苹果,但它毕竟会有一团温暖的灶火,会有一张满载着一家人真情的饭桌。

春节,是一个万家团聚的节日,也是一个浸润着亲情、乡思和感恩之情的节日。每个人都爱自己的家。一位诗人说:家不是别的,家是一个当你想回去而别人无法拒你于门外的地方。

记得我十七岁那年在长江岸边的一座小城里念大学。清苦贫寒的学生生活,以及远离故乡数千里的风雪路程,打消了我与亲人们团聚、欢度新春佳节的念头。同学们一个个整装回家了,我却独自留了下来。

那是我平生第一次独自一人在外面过春节。而那年的冬天,又是江南最寒冷的一个冬天。“爆竹一声乡梦破,残灯永夜客愁新。”当除夕的鞭炮此起彼伏地响起的时候,我紧紧地裹住身上的旧大衣,坐在凄冷的宿舍里,望着漫天飘舞的雪花,默默地流着想家的泪……

我还记得自己小的时候,有许多个春节,我跟着家人到数十里外的外婆的村子走亲戚。每次去,外婆总怕天黑的时候。因为天一黑,我就开始想家,就会哇哇地大哭大闹着想回家,谁也阻止不了。而这时,无论多大的风雪、多黑的夜路,我的舅舅或表哥总会叹息着连夜送我回家,送我回到那栋低矮的茅屋,回到茅屋里老祖母的身边。好像除此之外的任何地方,都不是我的家,都不能像在老祖母身边一样,使我感到温暖和安全。

我爱自己的家。虽然我此后常常离它而去,奔走在广阔的人间,但我的心却永远没有离开过它。多少年之后我读到过一本书,那上面有一句话,为我深重的恋家情结做了一个最好的注解:祖国也是一个家,一个放大了的家!一个爱家的人,才可能是一个爱祖国的人。

在我关于春节的记忆里,欢乐是和苦涩交织在一起的。

贴春联,是中国人特有的文化传统之一。“千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。”我忘不了年年春节时家家户户贴春联的喜庆景象。再穷再苦的人家,也会买几张大红纸回来,请人写几副大吉大利的新春联贴在门楣上。

然而,在我们胶东乡村,也有这样的风俗:凡是谁家遭丧事未满三年,是不能贴红对联的。那几年,我的爷爷、我的妈妈相继过世,我只能从别人家贴春联的景象里,体会一些过春节的欢乐,又从一年年的羡慕里,感受到和懂得了贫寒之家的冷暖与寂寞。当我们家终于也可以过年贴春联的时候,我的童年和少年时代,却已经离我远去了……

还有村小学里那位为全村家家户户写了大半辈子春联的老校长,如果现在他还活着,也该有八十多岁了。那么,愿这江南早来的春风,能将我的怀念和祝福带到他的身边。

请输入验证码