为总结和交流《中国城市轨道交通智慧城轨发展纲要》发布五年来取得的经验,展示建设成果,推动智慧城轨持续走深走实,引领行业高质量可持续发展,由中国城市轨道交通协会主办、青岛地铁集团承办的智慧城轨2025青岛现场会于4月25日拉开帷幕。现场会首日,由中国城市轨道交通协会牵头、青岛地铁研发的我国城市轨道交通行业首个人工智能大模型正式发布。这一重大技术突破将填补城轨行业应用空白的实际现状。

来自国家发展改革委产业发展司、行业协会、山东省及青岛市政府、高校科研院所、业主代表齐聚青岛,问道轨道交通智慧化、数字化发展。

行业发展困境的破局之举

截至2024年12月底,我国共有54个城市开通运营城市轨道交通线路325条,运营里程10945.6公里,车站6324座,城轨行业已转入“建设运营并重、以运营为主导”的发展新阶段,同时面临着运营成本高、安全压力大的发展难题。

城市轨道交通行业大模型是基于城市轨道交通行业发展需求,利用城轨行业数据训练微调形成具备逻辑推理、智能交互、算法纳管和泛化应用等能力,赋能设备运维、乘客服务、运营组织、应急处突等业务场景的行业大模型。通用大模型无法很好满足城轨行业垂直领域在场景适配性、响应速度、结果可信性等方面的要求,因此,中国城市轨道交通行业迫切需要研发满足城轨应用的行业大模型。

城轨行业大模型画像

城轨行业大模型具备四大创新亮点:一是完全解耦,实现算力、平台、大模型的完全独立,互不影响,具备部署未来更优模型的能力;二是全栈自主化,采用国产开源通识大模型为基座,自研城轨行业大模型;三是大小模型融合,采用MOE架构(分诊就医),构建“大模型+智能体”的混合专家型城轨大模型,全面覆盖轨道交通运营场景;四是数据思维链,融合行业、地铁企业等数据,构建城轨行业高质量数据集,提升模型专业能力和准确性,增强输出结果可信性。

填补行业空白的创新之力

2023年11月,青岛地铁集团按照“业主主导、内聚外联、生态协同”的组织原则,主持召开人工智能实施专题会,联合集团及下属子公司、山东大学、北京城建设计发展集团股份有限公司、中兴通讯、曙光信息产业、新华三、山东极视角、华为、北京国信会视等19家单位,研究成立“青岛地铁人工智能联合创新体”,集结技术专家与AI训练师团队共计300余人,形成“联创体+实验室+突击队”的研发体系,开展“轨道交通+人工智能”1123N行动。

青岛地铁城轨垂域大模型

青岛地铁城轨垂域大模型

青岛地铁首先从乘客的安全便捷出行需求出发,系统性地梳理出407项原始运营服务需求,提炼出159项覆盖轨道交通全业务的人工智能应用场景。通过人工智能、城轨云、5G等技术,以场景牵引、数据驱动的伴随式研发模式,研发青岛地铁城轨垂域大模型,建立“1个大模型+18个智能体”的混合专家型城轨垂域大模型应用体系,赋能设备智能维修、乘客智慧服务、运营高效组织、应急处置等N类场景应用。

产业发展的赋能之策

据测算,城市轨道交通单条线路智慧化改造成本约两亿元,全产业链规模近千亿元,人工智能产业化发展前景广阔。此外,城轨行业垂域大模型还可应用于产业园区、港口、电力、水务的设备运维,机场的乘客服务,装备制造业的产线运维,运营商的运营服务及铁路的全场景业务,赋能千行百业。

中国城市轨道交通协会副秘书长王燕凯在接受采访时表示,行业在AI大模型共研共建具有重要现实意义,行业大模型建设也非一日之功,需全产业链所有成员以开放包容的姿态,协同发力、共享资源、共担责任,在共研体合作方面,协会支持行业单位参与城轨行业大模型建设并共享发展成果。

在奋力推进中国式现代化的新征程上,城市轨道交通肩负着服务民生、支撑发展的双重使命。青岛地铁坚持问题导向、目标导向、系统观念,坚持把创新作为引领发展的第一动力,坚持科技创新和管理创新“双轮驱动”,主动拥抱人工智能时代,加快培育新质生产力。

青岛地铁集团党委书记、董事长张君在致辞中说,“智慧重构,提质未来”不是数智技术的简单叠加,是“一米宽,百米深”的深入探索。青岛地铁将持续发力智慧城轨建设和人工智能应用:创新驱动,坚持科技引领、应用赋能,持续加大创新力度,主动贡献青铁场景和高质量数据,加快构建人工智能创新生态;协同建模,基于行业大模型共同认识,全力支持行业大模型应用与迭代升级;产业聚势,坚持科技创新与产业创新融合发展,加强智慧城轨与人工智能产业融合,打造现代化产业集群。

据悉,青岛地铁目前已完成垂域大模型1.0版本研发,并在6号线完成初代大模型研发部署、模型评测,以及供电、车辆、机电和智慧车站4个智能体的上线试运行,赋能设备维修、乘客服务、运营组织、应急处置等业务领域,大幅缩减作业流程并缩短故障处置时间。城轨大模型应用体系搭建完成后,地铁运营效率提升超40%、乘客主动服务提升超60%、生产作业流程缩减超60%、成本降低超30%。2028年,506公里线路全部开通后,可实现运营成本年节省超10亿元。

相关链接:青岛地铁智慧城轨智慧应用案例

车厢拥挤度智能显示

站台乘客信息屏(PIS)现已上线列车车厢拥挤度智能显示功能,通过动态变化的“卡通小人”图标,实时展示各车厢的载客情况。由于靠近扶梯出口处的站台候车乘客较多,相应车厢的拥挤度往往较高。乘客在抵达站台后,可通过“卡通小人”的数量,直观判断各车厢的拥挤程度,从而提前选择较宽松的车厢候车,避免集中扎堆。该功能有效引导客流均衡分布,帮助乘客快速找到舒适的车厢位置,提升地铁出行的便捷性和舒适度。

车厢拥挤度动态实时显示

车厢拥挤度动态实时显示

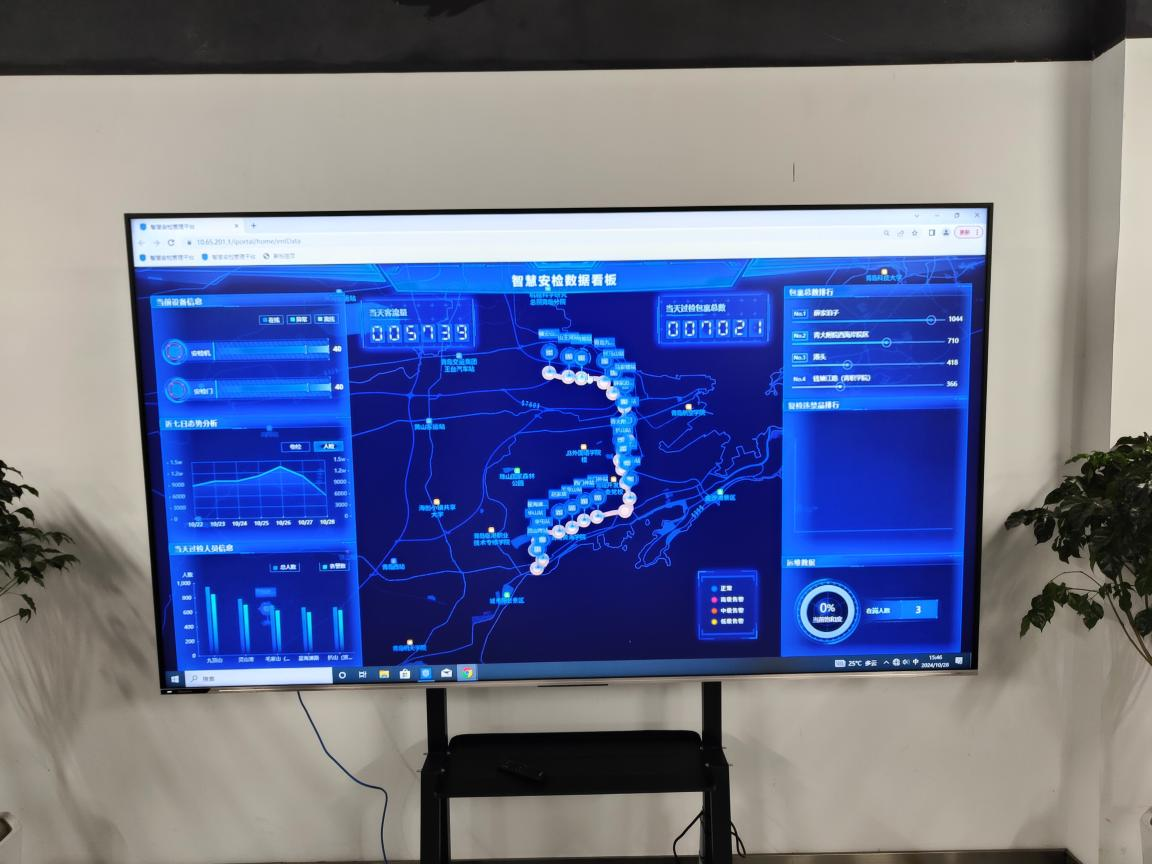

智慧安检

智慧安检系统通过智能 AI辅助判图功能,大幅提升了违禁品识别的效率和准确度,安检违禁品检出准确率提升至95%以上,同时采用远程集中判图的创新架构设计,显著提高了安检效率。

智慧安检数据看板

智慧安检数据看板

此外,该系统整合了视频回看、人包关联、隐蔽式报警远程通话和开包任务下发等智能化功能,不仅提高了违禁品检出率,全面优化了安检点的运作效率,也提高了乘客的通行效率,为乘客提供更安全、高效的出行体验。

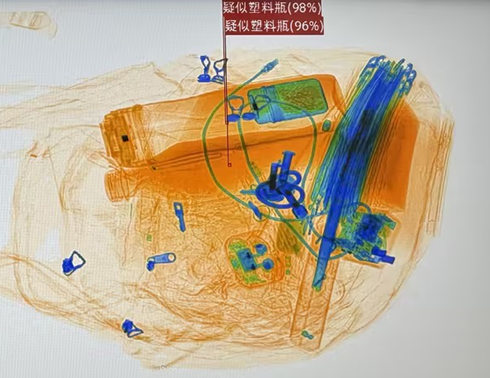

智慧安检AI辅助判图

智慧安检AI辅助判图

特殊人群识别

目前6号线一期、2号线一期调整段部署有智能AI视频检测功能,基于车站CCTV实时采集的视频图像,通过多种目标检测算法进行分析处理,将重要信息快速传输至车站工作人员。对于乘客在扶梯上跌倒等安全应急事件,可快速发现,实现秒级响应,系统主动推送并实现远程设备联动,减少客伤带来的次生伤害。对于乘坐轮椅进站等需要特需服务的乘客,可实现在进站时精准识别、主动提示,并且可通过系统联动自动推送接引信息至目的地车站,实现轮椅乘客的主动服务、全程引导。对于携带大件行李、推婴儿车的乘客,可智能识别乘客乘坐扶梯的危险行为,并自动联动现场IP广播给出提醒,降低扶梯客伤的风险。可对乘客异常行为进行检测,如检测到站台有乘客发生冲突,触发乘客异常行为报警后,将会通过智能手持终端通知车站工作人员现场处理,降低冲突升级可能性大大。

寻人

在传统的地铁寻人过程中,依靠广播、人力寻找的方式不仅仅效率低,而且占用大量人力资源,在车站智能体介入后,寻人由智能体在线上开展。在车站客服人员接到请求后,车站客服人员迅速根据其描述,通过调用智能体“万物图说”功能,在线网范围内搜寻目标人群,可秒级锁定所有与描述相符的乘客,通过求助人员现场辨认,在智能体帮助下完成寻人任务。

寻物

在智慧车站智能体能力中,失主寻物流程也大大简化,发现遗失物品后站务员通过智能手持终端将遗失物品拍照上传。失主可通过青岛地铁APP失物招领平台描述自己丢失物品特征,通过系统推送电话,与车站工作人员获得联系,约定时间取回遗失物品。通过智能体多模态特征编码技术,可迅速完成库数据的智能比对,精准匹配失主描述与遗失物品信息,高效率完成寻物工作。

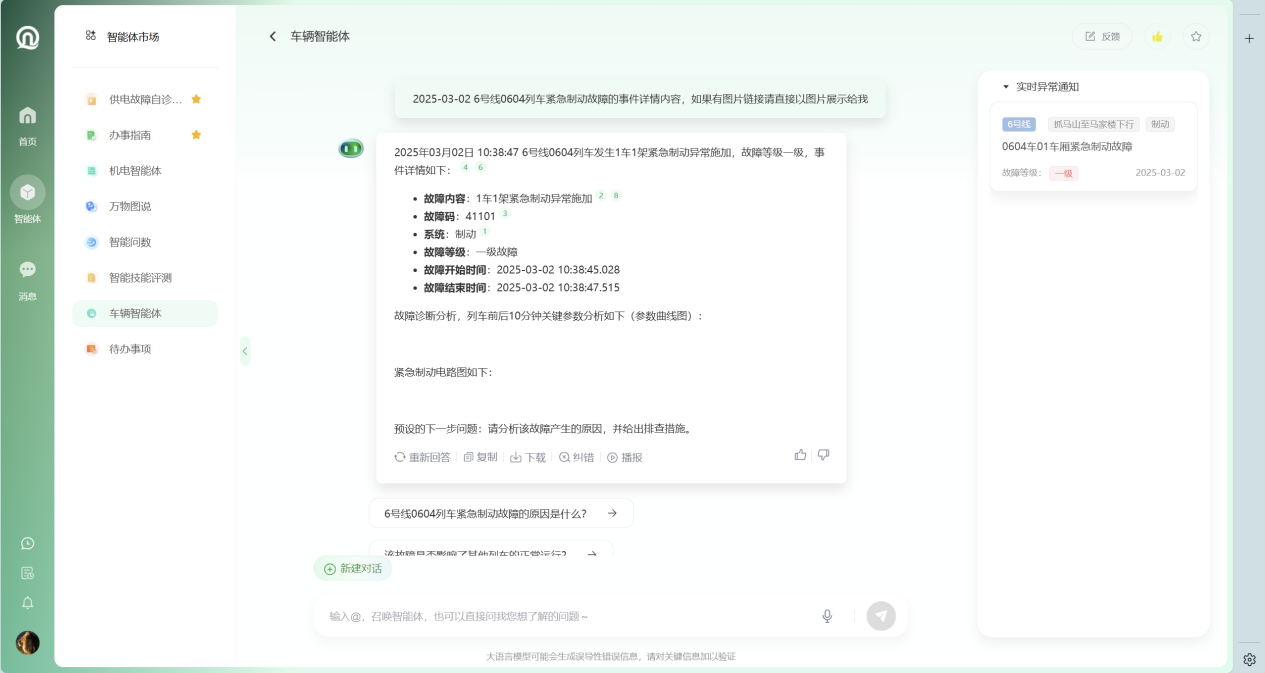

车辆智能体

车辆智能体全面赋能车辆运维系统,基于故障场景,进行针对性开发。例如在司机开展关门作业时,列车车门无法关闭,无法动车。智能运维系统报车辆车门触发防夹功能。车辆智能体能在第一时间接收故障信息,一方面操作智能运维系统画出曲线图,另一方面,通过自身学习的2800余项技术性资料,包括电气原理图、故障分析报告、技术规格书等,结合曲线图第一时间判断车门是否真正触发障碍物,并给出处置建议。较传统方式正线故障排查时间由4小时缩短至10分钟内,故障排查效率提升至95%以上。

供电智能体

供电智能可通过全方位的信息收集能力,通过收集信息系统性分析设备故障,比如当车站400V一段开关柜因柜体绝缘失效造成母排接地故障时,车站扶梯停梯、广告照明、空调无法全部开启。智能体将首先进行故障诊断,判断为400V一段开关柜接地故障,而后给出处置方案。同时智能体将故障维修方案推送至供电检修人员,确认执行此维修方案后将自动申报施工计划并生成工作票。在维修过程中供电智能体实时检测现场不安全因素,并及时进行信息通报,完成故障处置后还可以自动生成分析报告,人工操作流程由27步缩减至7步,复合用工效益提升30%,处置效率提升70%以上,全面赋能生产一线工作。

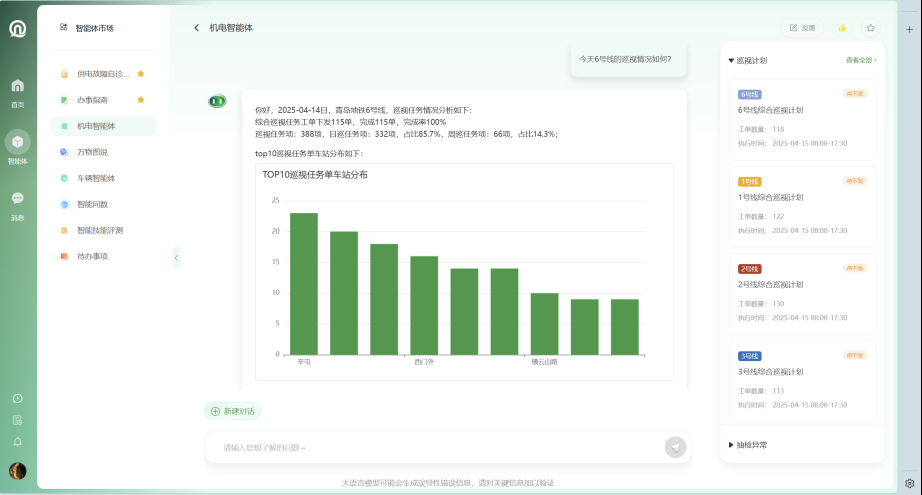

机电智能体

机电智能体改变了传统模式下工班长派单的工作流程,智能体将根据其所在位置、业务能力等因素,自动为其完成当日工作任务线上抢单,并根据抢单内容主动提供风险预警及巡视要点提醒,且在巡视过程中随时进行答疑指导。假设巡检过程中发现扶梯运行过程中发生异响的问题,通过询问智能体,智能体会给出处置措施,协助完成故障处置,及时消除故障隐患,避免了电扶梯在运行过程中突然停梯的故障。在这一过程中,巡检步骤从7个缩减至2个,人力成本降低40%,巡视工时减少20%;赋能地铁日常巡检智能化。

开通一年,青岛地铁6号线示范引领智慧绿色城轨建设

2024年4月26日上午,青岛地铁6号线一期工程通车,全国第一条全自主运行系统(TACS)正式运行。青岛地铁6号线开通一年来,设备运行、生产运作整体平稳有序;随着绿智技术的应用和完善,绿色、智慧转型逐步落地,“安全、质量、效益、效率”等方面成效逐步显现,线路运转日趋完善与成熟,实现了智慧城轨、绿色城轨建设示范引领,是青岛地铁创新成果集于一体的示范线。

总运营里程225万列公里

一年来,6号线累计开行8万余列次,总运营里程225万列公里,列车运行图兑现率99.999%,16项行业对标指标13项“0触发”,14项达到或超过既有线开通同期最优值;全年客运量超过1650万人次,经过一年的运营,串联起了西海岸新区内南北向出行,助力西海岸新区与青岛东岸、北岸城区快速通达。

“全功能+全场景+全要素”智慧车站线路

6号线不仅是一条“民生线”,更是一条“创新线”,采用了全自主运行系统(TACS)线路,系统整体运行平稳,达到预期效果,实现了系统可用性更高、运行更智能自主、运营更高效灵活、更有效益、更易互联互通与旧线改造等5大优势。同时,6号线还是对标精度线网最准、设备状态和报警监测线网最全。

6号线作为全国首条全线采用全功能、全场景、全要素的智慧车站线路,通过运用AI智能分析、物联感知、人员定位、BIM数字孪生等先进的人工智能和信息技术,打造了四大类、66个场景,如出现特殊乘客、遭遇恶劣天气、应对紧急情况等,可以实现精细化、主动式的场景化服务。借助智慧车站的“智慧巡站”及“一键远程开关站”功能,实现了车站巡视一次巡视时间由1—2小时缩短到10分钟以内;开关站从一个站2—3人,半小时,可缩短到单人10分钟。全年为2700人次轮椅乘客提供帮助,累计为5万余名乘客提供无人票务处理服务。

建成全专业智慧运维线路

6号线建成了业内首条应用车辆、供电、机电、工务、通号全专业智慧运维的线路,实现设备智能化巡视、设备状态实时感知、机器人检修、运维场景信息可视化、设备故障精准定位及预测等百余项全景运维功能,借助智慧运维,设备巡视由人工向系统自动化转变,实现电客车“四日检”延长至“十五日检”,供电专业可“秒级”发现、定位故障,智能化替代人工巡视514项,占比60%,设备检修由传统计划修向“均衡修”“状态修”转变,促进6号线运营业务的整体数字化转型。

这一年,6号线在绿色低碳技术方面推进“源网荷储控”一体化建设。应用飞轮储能、永磁电机等9项绿色技术,落实一站一策等8项绿色管理举措,实现年复合储能系统年节电约445.5万度,节电1700余万度,降碳11000余吨,相当于50万棵树一年的碳吸收。

青岛地铁运营有限公司运营一中心6号线综合运管部副经理刘克说:“站在《智慧城轨发展纲要》发布五周年和中国城市轨道交通行业大模型发布的重要节点,我们将继续秉持‘为人民建地铁、为城市建地铁’的初心使命,以创新为引领,为市民提供更加智慧、绿色、便捷的出行体验,为青岛城市发展贡献地铁力量。”

青岛财经日报/首页新闻记者 宋大伟

责任编辑:崔现香

请输入验证码