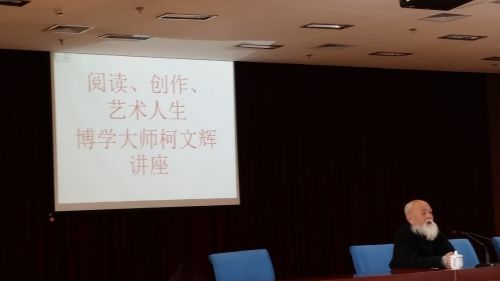

2014年11月6日上午,应青岛市市北区文联邀请,当代著名书画评论家、鉴赏家、美术理论家、博学大师柯文辉先生,来青举行“阅读•创作•艺术人生”讲座,与青岛的艺术家们畅谈阅读体验,探讨书法绘画写作艺术真谛。

柯文辉先生生于1935年,安徽省安庆人,曾任当代国画大师刘海粟秘书十年,中国艺术研究院话剧研究所研究员、当代著名书画评论家、鉴赏家、美术理论家。柯老几十年潜心书画艺术研究,建树丰厚,著有《孤独中的狂热——卫天霖传》、《刘海粟传》、《旷世凡夫——弘一大师传》等。在长达1个半小时的讲座上,柯老亲切睿智,谈吐从容,将自身丰厚的艺术感悟浅化为质朴的谈心,引起了与会艺术家们的深刻共鸣。

以下为柯文辉先生讲座部分内容摘录,根据录音整理,未经本人审阅。

谈阅读:每一个家庭都需要培养读书的种子

读书在中国今天是一件奢侈的事情。但是,决定我们文学艺术创作的最重要的因素之一,还是要把书读好。人可以有这样那样的长处,这样那样的短处,但是书读不好,能成为真正优秀的文学家和艺术家的事情,全世界都没有过。

我们每一个家庭,都需要培养读书的种子。孩子小不可能读很多的书,但是作为父母,要让孩子有一个爱读书的习惯,培养孩子爱读书的习惯,培养孩子对文化的爱和尊重,这是每个父母都应该尽到的责任。

为什么要培养孩子读书?首先我们要弄清楚,家是干什么的,人为什么要有一个家。

像蜗牛背着一个壳子,走到哪里都背着他的小家。家是一个加油站,当你受到误会,遭到打击和失败的时候,需要有人理解你,鼓励你。家是一个避风港,是我们精神能源的产地。任何一个刚强的人,优秀的人,如果不被大众,不被家庭成员所理解,那就是不幸的。

但这个避风港重要,加油站也重要,而培养人,让后代做一个明白的人,这个更重要。我们人是可以建立的,一代不行两代,两代不行五代,五代不行十代。只要在我们家庭有意去培养孩子们读书的爱好,一代一代去影响下一代,经过代代不停的建立,我们民族素质才能提高。我们家庭也因为有了这么一个高尚的目标——造就明白的人,明白的孩子,明白的艺术家和科学家,这样,家中一些次要的矛盾就能够得到缓和。

大约30年前呢,我在青岛写了一本很小的书,里面似乎是开玩笑地说过几段话,就是回答人家的提问。有人问什么叫做爱情?我说,爱情就是两个油漆匠提了一桶理想往对方身上刷,越刷光越强,等那个光强烈到眼睛都睁不开的时候,这两个人就结婚了,这个叫爱情。等到结过婚以后,柴米油盐非常繁琐,小孩洗尿布,夜里哭闹,很麻烦。那些理想的光,一块一块地掉下来,两个人都很老实,都不是骗子,但都很失望,这叫婚姻。那么主宰婚姻的难题是什么呢,也是两句话,你能给的他不要;他需要的你没有,这叫错位。妨害了人跟人的相爱,因为人跟人相爱需要有理解作为基础的。

说一句未必有道理的话,假设一个人身上是108块骨头,也许他有一两根骨头长得跟别人不一样,你爱他,你就要发现这两根骨头,那么你这个家就是牢固的。如果两个人在一起过一辈子,两个人都是吵架高手,两个人都赋予灵感,从早上吵到晚上,题目换了,还是越吵越有劲,谁都不知道为什么。人生命很短暂,我希望我的兄弟姐妹们应该在平常的日子里,用你人品的光去感动另外一个人。一个家,不要生前用十万次多余的争吵,来换得过后伤心的一哭,那不太愚蠢了吗?

每个人都有家,特别是从事写作和绘画书法的人,还有一个任务,就是你必须拉着你的伙伴成长,哪怕他对这个事情没有多大兴趣,你也要培养他的兴趣,让他学会鉴赏,学会理解,拉着他一道走。否则的话,到了老年,你在事业上越来越成熟,你的丈夫,你的妻子,还停留在二十年前,三十年前,你两个人天天在一起,亲亲热热的同时又没话说。这样的家庭,就像一个暖瓶没有瓶胆,只是一个空壳子,那是一个多么可怕的事情。

所以,应该在你正年轻的时候要培养你的伙伴,热爱艺术,让艺术作为一个润滑剂来滋润我们很枯燥的一生,让一个平凡的生活发出真正的光彩。

艺术都是研究人的,是世上最艰难的事情,这一点很少人注意。一个人的道德心和才气能够正常的成长、发展、壮大,是地球上最困难的事情,不能小看。从事艺术的人要注重喂养你所爱的人,喂养他的脑袋,让他生活得特别有意思,在有限的时间空间里,享受无限的广阔的时间,那么就只有读书。之后有了知识,有了很高的理解能力,这个家,就是健康的。艺术家有责任把自己的生活也变成艺术,这是多么理想,多么美好的事情!

青岛是一个非常美丽的城市,这个美丽的城市应该产生更多灵魂高尚,心地善良,热爱乡土,热爱知识和学问的真正美丽的灵魂。这样的人越多,青岛就格外的美丽。愿这样的人在我朋友的家里诞生,成长,得到良好的教育。

做好父母是人类最复杂、最重要的学问,但是没有研究所去研究它,也没有人来教。这样一来父母的质量不能提高,这个民族就没有希望。未来的竞争非常的激烈,物质是有限的,能源也是有限的,我们要在精神上积累真正的留给后代有意义的财富,所以读书是必要的,不是一个人读。一个社会处于上升的时期,每个家庭都要有良好的读书气氛。

我们的人口多,但我们每个人一年读的书不到两本书,在世界上是最少的。我们是五千年历史的文明古国,日本人一年还读50多本书,法国人读了60多本书,我们只有一年几本,还包括了课文。希望大家热爱读书,严格要求自己。因为生命只有一次。只有过好每一天,充实了每一天,享受了生命的每一天,跟知识做朋友的每一天,你这一生绝对不会虚度,你将成为一个对你的同胞有益的人。

书读好了对写作、画画、写字都会有用处。因此,我们要多读书,读中外古今的名著,让我们精神得到升华,让我们的业余生活增加一些亮的颜色,也就是用时髦的说法叫正能量。如果把家庭的命运,家庭的欢乐和痛苦的选择跟读书结合起来,并潜心用在对下一代的培养,我相信我们都能成为一个自觉的读书的人,享受读书的人。

谈绘画:学会破译中国画线条里面的情感密码

再说说绘画。我们有画中国画的,有画油画的。我想问一个最根本的问题,中国画的生命线到底是什么?我认为,我们欣赏中国画,看中国画,就要学会破译线条里面的情感密码。

中国画跟世界各国的绘画都不一样,中国画的线条就是一种语言,而且无法把它变成辞典,它完全靠鉴赏。对于画中国画的人来说,它没有一个统一语法,每个人都不一样,甚至每个人的早期和晚期也不一样。

中国画的任务,就是把你对生活的感受,融入到物象观察里,再用笔墨把它画出来。这样,中国画里的那个物象就不再是孤立的物象,是带着画家情感的物象,有笔墨所传达的感情在里面,这就是创作。

中国人画画和西方不一样,中国人的创作是在写生中间,在创作中间来提高技术,提高艺术。西方人是先学好素描,学好造型基础,掌握了素描的造型能力之后再去创作。我们不必说哪一个好,哪一个不好,我相信每个民族都有它自己的习惯。现在中国很多有特征的东西正在被洋东西所代替。我们要有危机感,我们的审美取向肯定出了问题,我们忽略了本民族的,我们古人和民间的创造。

中国这一百多年来,当时艺术界的领军人物,都强调了学习西方、不要重复古人,一句话,就是要创新。但是,这些长辈的局限,再加上当时中国到西方去学绘画的人,有两部分人,一种人是少爷,带着厨师在国外租了房子,吃中国菜,然后花钱学素描,对于自己国家的绘画本来就一知半解。当然其中也有有文化的。另外一部分就是穷人的孩子,到巴黎进美术学院,赶快弄一张文凭回来养活父母,老婆孩子,当一个教授。所以,在这样的情况下中国人出去学绘画,不可能去研究美学,也不可能研究西方的文学史。他只能够模仿物像,就是画石膏像,画人画像。因此,从1912年开始,刘海粟在上海和杭州开始有中国人画模特,素描造型。到了1923年,刘海粟打报告给蔡元培,希望中国人中学小学全部用西画来作美术教材。当时也有人反对,认为这样的结果会伤害中国画。当然,素描本身是无罪的,中国100年来,大概不会少于一亿人学习西方美术,它在西方造就了那么多大师,但是为什么到中国来就不灵了呢?

可见,西方的科学思维跟中国人的灵感思维不是一回事。不是素描不灵,是因为我们的肠胃不好,不能把素描消化掉,变成国画,变成标准的国画。既然汉朝到唐朝,我们花了六百到八百年时间,把印度的佛像变成了中国的佛像。从秦朝兵马俑来看,中国人对解剖造型的能力是很强的。为什么现在如此的看重素描,反而素描不行?

当然这其中的重要原因之一,就是我们远离了我们自己中国传统的文化。谈到传统文化,就要谈到书法。

我们画画的人,要重视书法,书法不好,一辈子是白活了。就像种地不上肥一样的,你庄稼能长得好吗?何况把字写好以后,多了一门武器,也多了一种给自己思想放松的一个手段,也很好,写在画上看着也很舒服。

我们不能不承认中国画题跋的教学,现在遇到很大麻烦。在三五十年之前,上海、杭州、南京这三角地带是中国文化相当高的地方。找一个老师,给浙江美院来讲笔法,当时朱老三先生年纪大了,说他讲不动了,能不能找个50岁,60岁,结果找来找去就是没找到。那么南京、上海、杭州这几个城市,当时都没有人能讲题跋,其他地方更没有人能教了。

在画上写一首诗,写一个题跋,在边上刻一个边款。不能小看,它对你是一种考试。如果题跋法写得很好,依然能将很普通的画提高到很高的思想。

比如说我小的时候,家里有幅画,画的是一个萝卜,一棵白菜。画得很不错,但没有款,不知道是什么人画的。到了康熙年间,有人提了两句话,提上了字以后的这一幅画,就变得活起来了。他写了两句什么话呢,他写的是“愿士大夫知此味”,就是说希望有地位士大夫做官的人懂得白菜萝卜的味道;“愿天下黎民无此色”,因为孟子讲,人穷买不起粮食吃菜,脸上越发绿色,面犹菜色,就是饥饿呀。士大夫懂得青菜萝卜的味道,那他们对民间就会有感情,这样,这一张很普通的萝卜白菜画,它的容量就变得扩大了,变成了上至统治者,下到平民百姓,都能从这张画里得到一种美感和教育,而这个教育也不是生硬的说教育,是通过生活化的方式,把一棵白菜、一个萝卜,提升到帮助人建立正确人生观、世界观的高度。

今天,我们中国画上,最薄弱的是印,第二是就是题跋。在大学读了四年,不知道款提在什么地方,也不知道有哪一块空白的地方写题跋。另外还有一些人过分的自信,文化水平不高,一写还写一大片,所以这些都涉及到一个画家最基本的知识结构。

画画很能看出我们对传统文化的生疏。最近国家出了很多钱,要画历史画,草稿画好之后呢,在一个地方开会,请了一些专家去讨论,画家也在场。就犯了一些我们想不到的很低级的错误,比如说有一个画家画了禅让,这个禅让就是舜把一把宝剑递给禹,禹跪下右腿接过这个宝剑,这叫禅让。结果有个学生晚上给我打电话,他说先生我想问问你,中国古代有这个礼节吗,一个腿跪着,我说这是西方人向小姐求婚的礼节,古代没有。而且中国那个时候有没有宝剑,那时还是青铜器时代,那是不能成立。

还有一位教授画的王昭君,穿的是唐朝的衣服,这个胸口都露出来了。大家就提醒到,说教授,你这个画的不对啊,唐朝的衣服。这个教授回答,我认真研究过,你怎么研究的,他说王昭君的电视剧我看了三遍,电视剧是作为历史根据嘛?结果引起哄堂大笑。可见,画画的不读书已经成为我们这个时代的麻烦,画画没有一点历史知识是要出笑话的。

所以,希望画家自己也多一些提画的诗,自己学着写一点。先不要去展览,不要发表,先请懂诗词的人看看,不要怕人笑话,应该向更懂的人去请教,这个不丢人。如果不懂装懂,自己发表出来大家都笑话,那就不好了。而且中国画题跋是一个文学含金量很高的东西,要认真对待。

谈书法:努力写好字才能实现线条的随意创造

讲到中国画线条的情感密码,那我现在就想跟画家、书法家讲讲古代人怎么练习写字,作家当然也可以听一听。

古人怎么教写字,我没见过,但是呢我曾经有幸跟三位前辈请教了这个事,请大家记住以后,回家要实践。首先是写字,站的姿势,应该让你两个脚中间的距离跟肩膀是一样宽;另外,写字的时候十个脚趾要重重地按在地上,据说就是为了打通七个关节,就是颈椎、两个肩膀、胳膊、手腕,况且如果七个关节都打通以后,一辈子都没有颈椎病。大家应该把写字作为一个延长生命的体育活动。因为画画写字,需要成功都要熬很长的时间,如果刘海粟70岁死了,黄宾虹70岁死了,今天谁也记不得世界上有他们了。所以画画是大器晚成的事情,是需要熬时间的才能有含金量,这个线条里面才有含金量。

练字之前开始就要读字帖,读什么帖好,你应该找一个懂书画的人,根据你现在写的字,寻找一个适合你的路子,跟古代的帖比较接近的东西,这样子你的兴趣就能持久,提高也很快。每天晚上无论多忙,只要能睁开眼睛,应该花一刻钟来读字帖。读什么,先读全文的布局,帖上一篇文章,整体是怎么安排的。第二,读行气,就是每一行之间的关系。第三,读每一个字的结构,叫结体。最后一个就是读笔划的由来,就是看如何把笔划写成这个样子,是怎么写出来的。这在哲学上有一个名词,就是叫倒果为因。一般先有因后有果,但是古人写字你见不到,你只能看到的是碑上刻的字拓下来的,你就只能通过这个果去找那个因,所以只能倒果为因。

写了三个月到半年以后,这个帖写的就不难看了。要坚持晚上每天都写,拿纸写一张字,贴在你睡觉的床边。晚上你再拿字帖对照你的字,寻找你的失误。第二天还写那个字,一直到找不出自己的缺点为止。然后,再写的时候不要写在纸上,让朋友帮你找十块青砖或者灰砖,红砖不行,放在水泥地上稍微磨一磨,磨得相对的平了,然后写字不用墨,就用一个破碗装一点清水,把你画画报废的那个笔沾着清水在砖上,一个砖写两个字,四面写到边。不要缩手缩脚,那样气息不畅。大概写了半年以后,你可以再半个月用纸写一张贴在床前,还是找毛病,等到后来以后一个月写一张,两个月写一张。这样子你找自己的毛病,越找越敏感,越看自己的字越丑,那就是你的审美能力在提高,你在进步。如果越看越自我感觉良好,那就是你的审美能力倒退了。

大约写到两年以后,你要花一个整的时间,五天到一周,在墙上放一张大的宣纸,四尺的、八尺的都行,然后把字帖上每一种笔划后放在一张纸上摹下来,如果不像,你在底下再写,一直写到你自己满意为止。把这些零件分布,然后竖一张,偏一张,拉一张,点一张,写字的这个点呢并不是一个点,而是一个小的一个圆圈。它里面有起承转合,是有变化的,好象是一种音符的感觉,像音乐一样的。画家要练这种功,基本功如果不过关的话,你的画就不能打动人。

我讲的这些方法你完全应该教给你的学生,你的孩子。以后养成一种习惯就是早上起来、刷牙之前先写20分钟字,每一天如此,坚持十年二十年下来,你就了不得了,你就过关了。如果大家把写字基本功和读书的基本功都强化了的话,再去创作你就自然会丰富起来

总之,我们要努力把字写好,就是为了在书画创作的时候,让你的线条可以随意创造。这样你的武器被用得很熟练,那么前面的路就会越走越宽。

谈写作:文字要有文化遗产的滋养

作家当然是个艰难的事业,世界上的所有书大概一千年也看不完,但是世界名著也就那么几百本。就中国的文学作品一般来讲,文学形式都是开始的最好,散文最好的就是二十世纪二三十年代。为什么二三十年代人写散文写得好?因为他们是喝文言文的奶长大的,为什么三十年代以后的人再也写不过鲁迅他们了,甚至也赶不上林语堂?是因为奶里面缺钙。

文字能不能有遗产的滋润,有没有遗产的在里面来调节?这是瞒不过任何人的。一本书,你拿起来一看,你也就知道,这个作家读了多少书,是不是个读书人。读书和写作其实都是一种创造,读书要不会读的话,你读来读去永远都是平面的,只是积累广阔了。读书,应该就能够读成一种立体的东西,立体的这个概念是科学的概念,是素描的概念,中国人讲传神,讲技艺。

现在,画家、作家、书法家都讲意在笔先。我想给这四个字做点小小的解释。先要说清楚什么叫意境?意其实就是一种诗意,境就是空间的意思。清朝的一位学者说,熟读了古人的碑帖后,在你写字的时候,这些碑帖上古人的书都向你涌过来,让你选择,就叫意在笔先。境是个立体的东西,它是可以游,可以看,可以居住在里面。因为一张画,一个字,一本书,它是可以反复看的,尤其是一张画挂在一个人家里面,他几乎每天都能见到它,那么这个画家的败笔早晚会被人看到,尽量的减少,完全避免也不可能。所以意在笔先,其实是创作冲动,那种诗意的冲动,让你不画就难受,不写就难受,文字不表达,不能很美好地表达出来,就不愉快,这就叫意,就是诗意。境,就是刚才我讲的可游可居,可以品位。

作家研究一个人,画家研究一个人,对这个人的外貌是容易看清的,那么写作所谓的生活体验的是什么呢?那就是要跟他交朋友。实际上,作家、画家对一个人的了解,就是了解这个人情感的层次和状况。研究情感,就是研究一个人心理活动的过程,而这一切不是一次可以完成的。

文学,是语言艺术,语言对于文学来讲,跟造型其实是一样,不过是用语言来造型就是了。写作要了解我们的遗产,比如《红楼梦》和《三国演义》是不同的,《水浒》里面的对话写得也很好,人的个性很清楚。作家要一辈子好好读书,去占有知识。

写作是终身的思想。托尔斯泰说过,“当我们这个第一沾的墨水里面,那个墨水里面,连我自己的血液在里面写出来,这东西就很感人”。尼采也说过,“他爱血写的书”,只有感动了自己,才能去感动别人。

青岛的写作队伍也正在扩大,任何一个事业都需要有强大的后备军,不断地投入。文学是要拿一生为之的,跟画画一样,没有毕业的时候。永远在考试,知道自己不及格,有这种自知之明是完全必要的,不要拿自己的长处去比人的短处,那样你自己就很难有什么进步。

今天上午就谈到这里,浪费了大家很多时间。希望以后有机会,可以分别就绘画、书法、写作和大家进行单项交流。

谢谢大家!

请输入验证码