人物简介

日本立命馆大学、中国科学院教授、博士生导师,青岛海艺自动化技术有限公司董事长,中科院“百人计划”专家,2015年入选科技部创新人才推进计划。

除此之外,马书根也是日本机械工程学会会士(JSME Fellow)、电气和电子工程师协会(IEEE)高级会员(IEEE Senior Member),并获得IEEE日本关西支部奖章。马书根在2003年被聘为IEEE Transaction on Robotics的副主编,2007年被聘为Advanced Robotics的编委,主持IEEE ROBIO2004 和ROBIO2010国际会议,并多次负责IEEE等学术会议的组织及领导工作,在日本的学术组织长期担任重要职务,多次获得IEEE国际会议优秀论文奖、中科院、省科学技术奖等多个奖项。

据不完全统计,迄今为止,马书根共负责或参与中国国家自然科学基金项目3项、中国“863”计划4项、日本文部省项目11项;累计发表论文400多篇,其中《科学引文索引》(SCI)收录70余篇,工程索引(EI)收录220余篇,申请专利60余项。

青岛财经日报/青岛财经网讯(记者 杨志坚) 作为世界知名机器人专家,马书根于2011年带领一批日本留学归来的博士、硕士团队创办了青岛海艺自动化技术有限公司。几年来,海艺公司已成为业内领头羊,业务涵盖工业机器人系统集成、特种机器人研发、工业机器人人才培养三大领域。马书根积极推动青岛市机器人产业发展,通过ROBIO2016国际会议,为青岛引进服务机器人和特种机器人的专业研发机构尤其是国外知名院校,聘请并选拔一批领军专家和国内外高级专家人才团队,打造服务机器人、特种机器人行业领域专家智库,使青岛市机器人产业布局更加完善、基础更加牢固、发展更加可持续。

创业:建立产学研一体化公司

马书根为日本立命馆大学、中国科学院教授、博士生导师,中科院“百人计划”专家,2015年入选科技部创新人才推进计划。2011年,他带领日本留学归来的博士、硕士团队创办了青岛海艺自动化技术有限公司。“我的学生在青岛工作,2011年他们邀请我来青岛创业。经过考察,我认为青岛的居住环境很好,人文环境很好,创业环境更好,政府对我们创业给予了很大的扶持。”马书根回忆说。

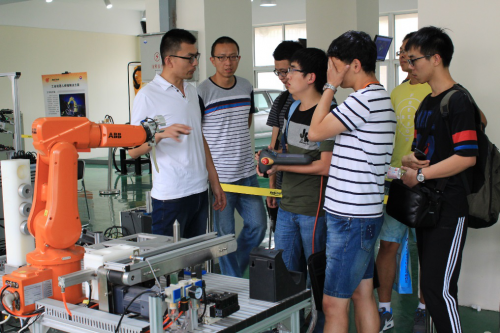

创业之初,马书根将全方位机器人、管道蛇型拟人机器人控制系统等机器人学术研究成果植入青岛海艺自动化技术有限公司,并在短时间内打开了市场,成为西海岸新区首家集科研、生产、自主设计并由数十家国际国内知名机器人公司为横向协作单位的高科技公司。“在与国内企业接触中,特别是为企业进行技术改造的过程中,我们发现国内的机器人人才比较缺乏,因此萌生了和高校、企业合作进行人才培养的想法。”马书根介绍说,之后公司形成了3大业务范畴,分别是工业机器人系统集成、特种机器人研发、工业机器人人才培养。时至目前,公司依然以这3大业务领域为主开展工作。

目前,由西海岸新区科技局主管,青岛海艺自动化技术有限公司、山东科技大学、青岛海艺职业培训学校承建的青岛工业机器人应用技术及人才培训公共服务平台,共服务企业、院校112家,其中服务本专科、中职技师学院已达64家,覆盖全国区域,青岛高校与企业占到83%;累计培养人才5000余人,其中培训工业机器人应用工程师36期,共有2800余人次,推荐就业班级1600余人次,输送企业100余家,且其中65%的人才都输送给了青岛本地企业。2014年,该平台还承接了全国高职院校工业机器人师资培训计划,参与院校达到20余所。

目前,该平台已经扩展成为一个整体概念并产品化,并成功复制到了广东省东莞市、河北省唐山市。“唐山市的一期项目已经于2016年3月份建成,东莞市的项目已经做好了全部规划。”马书根介绍说,该公共服务平台既为院校、企业培养了专业人才,又为社会提供了就业机会;同时,企业本身也提高了经济效益。公司共申请专利25项,其中发明专利8项(已授权2项),17项实用新型已全部授权,软件著作权2项;公司获得了人社部中国优秀留学回国人员创业企业、高新技术企业、科技部创新创业人才计划、人社部创业优秀项目、泰山产业领军人才等荣誉。

成果:特种机器人前景广阔

近年来,马书根教授在日本文部科学省、日本学术振兴会、中国国家863计划、中国自然科学基金委员会、中国科学院及一些企业的课题资助下,开展了仿生机器人、新型机器人机构和控制、救灾救援机器人系统等的研究和开发工作。其中,蛇形机器人、管道机器人、水陆两栖机器人等取得显著研究成果。

对此,青岛工业机器人应用技术及人才培训公共服务平台主任王世朴给予高度评价:“马书根在蛇形机器人的运动原理、机构设计、运动形式等方面进行了大量研究,开展了具有三维运动能力的、具有更佳环境适应性的新型蛇形机器人研究,并率领研究团队在控制方法、环境识别、智能控制等方面进行了深入研究,使蛇形机器人实现了在狭窄通路、沙地、水中等特殊环境下运动的功能。他还结合生物学的研究成果,完成了新的中枢模式发生器(CPG)模型的建立和控制研究,提出了有效的蛇形机器人的控制方法。”

马书根及其团队研究的管道机器人可以深入狭窄的3D(Dangerous、Dirty、Difficult)区域,对地下管线定期监测,掌握管道的运行状态;及时发现管道出现的缺陷,对缺陷的部位进行及时修复,减少因故障带来的损失;延长管道寿命,保证管道正常运营;避免因管道事故而造成的环境污染,保护生态环境。该管道机器人是基于螺旋驱动管道内移动的机制进行机构设计的,其传动机构是由单输入多输出的形式设计的,滚轮与管道轴向成一定的倾斜角度,并且被压在管壁上。在管道周向施加驱动转矩,轮子便可以产生螺旋运动使其沿管道轴向前进。此外,该机器人还实现了管内移动机构无级调速的功能,其设计的可控主动万向节转向机构可使管道机器人顺利通过弯管道。

据悉,针对现有移动机器人无法在水陆两栖环境中运动和无法应用于洪水、台风、海啸等灾害救援的现状,马书根研究提出了具有多种运动模式的水陆两牺机器人。这种机器人不仅具有传统轮式机器人高运动效率和快速移动的能力,能穿行在沙地、沼泽、水草覆盖的浅水中以及水底的淤泥中,还能够在水中和水面游动。这种水陆两栖机器人在海洋、湖泊、河流等地域的抢险救灾、设备维护、环境监控等方面均有广阔的应用前景。“上述研究成果都有广阔的产业化前景,有些成果已经得到了应用。”王世朴说道。

展望:推动机器人产业持续发展

IEEE ROBIO2016国际会议在青岛召开,超过400名世界顶级的机器人领域高端人才参会。“我作为2016届国际会议的轮值主席,很荣幸将此会引入青岛,希望对青岛机器人科研和产业化发展做出贡献。”马书根说:“因为我在青岛创业,所以一直想把这个机器人领域最高级别的会议引入青岛。青岛市政府批准了这届会议在青岛举办,这也是对我莫大的支持和所做工作的认可。”

“借助IEEE ROBIO2016国际会议在青岛召开的这一契机,为青岛引进服务机器人和特种机器人的专业研发机构尤其是国外知名院校,特别是能聘请到和选拔出一批领军专家和国内外高级专家人才团队,打造服务与特种机器人行业的专家智库,使青岛市机器人产业布局更加完善、基础更加牢固、发展更加可持续。”马书根介绍说。

谈及个人及公司的未来规划,马书根表示,他将利用前期在学术、技术和市场方面的积累,聚焦特种机器人相关技术领域,以市场需求为导向,致力于特种机器人的研究开发、产业孵化与服务、高端技术人才培养,目前也有新的项目正在思考规划中。具体到海艺公司来说,将致力于做全国最专业的工业机器人人才培养基地,继续推进“人+机器”一体化服务模式,为更多企业和高校服务。

对于青岛的机器人产业,马书根特别提倡“工匠精神”,力求塑造一种行业文化氛围、一种产业精神。他建议相关政府部门、企业对科研人员多一点包容,多一点耐心,允许失败,因为机器人产业不完全像汽车、家电等行业,通过引进生产线,就可以出成品、增加GDP、提高效益,而是要有大量的专业人才甚至是高级人才以及持续的资金投入,要有不断的研发、积累以及和市场需求不断对接、完善的过程,这样才能取得更多的知识产权、掌握更多的核心技术,青岛的机器人产业才能够健康可持续发展。

请输入验证码