陕西空军军医大学西京医院超声医学科主治医师巩雪对一位“阿姨”患者印象极为深刻。

那又是日常忙碌的一天。城市三甲医院的超声科总是这样,患者在走廊里,排着整个医院里最长的队:一边琢磨为什么前面的人“看得这么慢”,等轮到自己时,又觉得“排了这么久的队怎么一下就看完啦?”

而值白班的巩雪,从早上8点进入这间超声诊室上班开始,就会像一只陀螺一样在这间“小黑屋”里来回运转,**日均**为120多位患者进行检查与诊治。如果不出意外,巩雪会在超出正常下班时间(五点半)的两三个小时后,离开这个房间,正式下班。

因为体恤患者的辛苦,巩雪总会为难自己一些,“多看一位病人吧,再多看一位”。就这样,一再延长看诊的时间,甚至不惜不喝水,不上厕所。

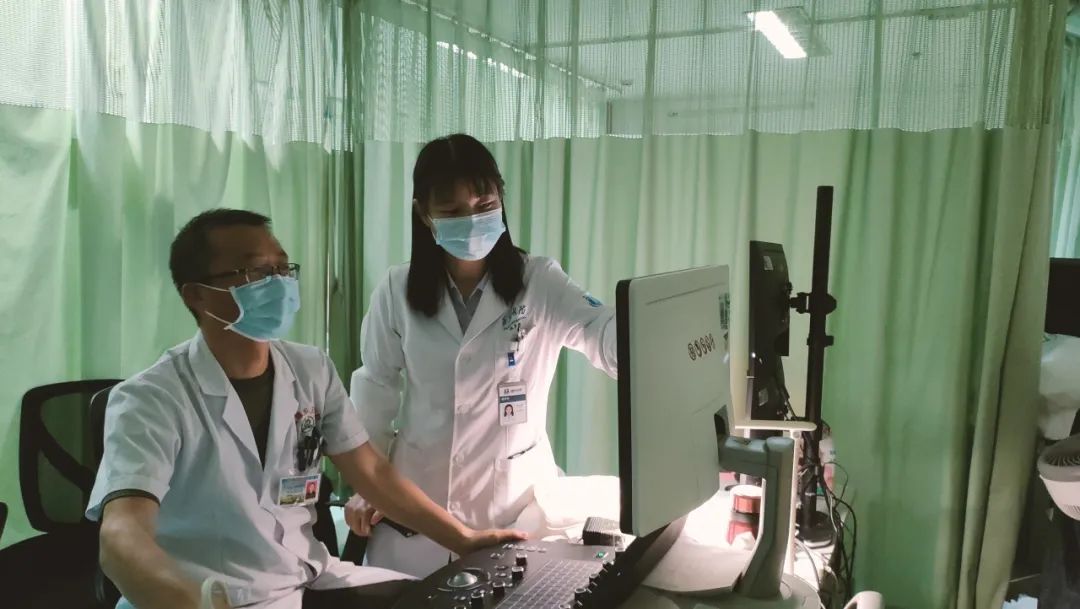

为患者进行检查治疗

然而,还是会有这样的时刻。下午1点半了,一直没有休息的巩雪对下一位患者说:“先休息一下吧,我需要吃个饭。”患者反问:“医生还需要吃饭?”

医生不需要吃饭吗?巩雪愣住了。

那位阿姨是位不太一样的患者。她一进诊室说的第一句话是:“你们真是辛苦了。”阿姨结束检查后说,有时自己心情不好的时候,会来医院看看。这里有那么多病人,有的都难以独自行走,有的年纪轻轻就病得暴瘦绝望。对比下来,自己的人生似乎也没有那么多好计较的。

这是医院的人间。

阿姨看过了,会下定决心回家去面对自己应该面对的事。

巩雪看过了,会跟自己说:为什么有的人年纪轻轻就被病魔折磨?是不是我学得还不够多?今天我多加个班,多给一个患者做检查,做穿刺,他们就会更早一天拿结果,就会更早一天治疗。

每一天,巩雪都这样跟自己说。

速度快一点,再快一点。患者多加一个,再加一个。

超声:生病的第一站

西京医院是一所集医疗、教学、科研、保障为一体的大型现代化综合性医院。对于巩雪来说,自2008年到这家医院上班开始,很早就习惯了针对来来往往在医院实习、见习医学生的教学工作,为这些年轻医生们的临床或科研的未来提供一些锦上添花的帮助。

直到2013年,西京医院针对基层卫生服务机构的医师开展超声领域的公益性培训。在培训中,科室发现,教学进入“手把手”的零基础区了,仅仅是课程设置,就已经让人绞尽脑汁。

超声检查,是一种利用超声波的物理特性,对人体内部组织结构和器官进行成像和诊断的医学检查方法。从腹部的肝、胆、脾、胰、双肾,到女性检查、男性检查、心血管检查、浅表器官检查甚至皮肤检查等,从头到脚,从内到外,超声检查大多都可以覆盖。而且,由于其无损伤性、检查方便、图像直观、诊断快速的特性,在医疗领域应用广泛。

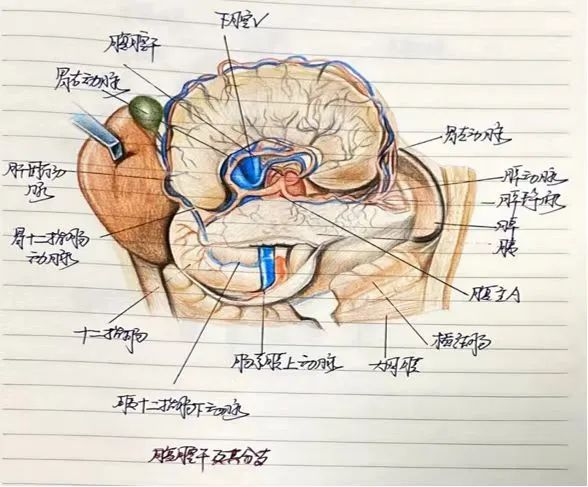

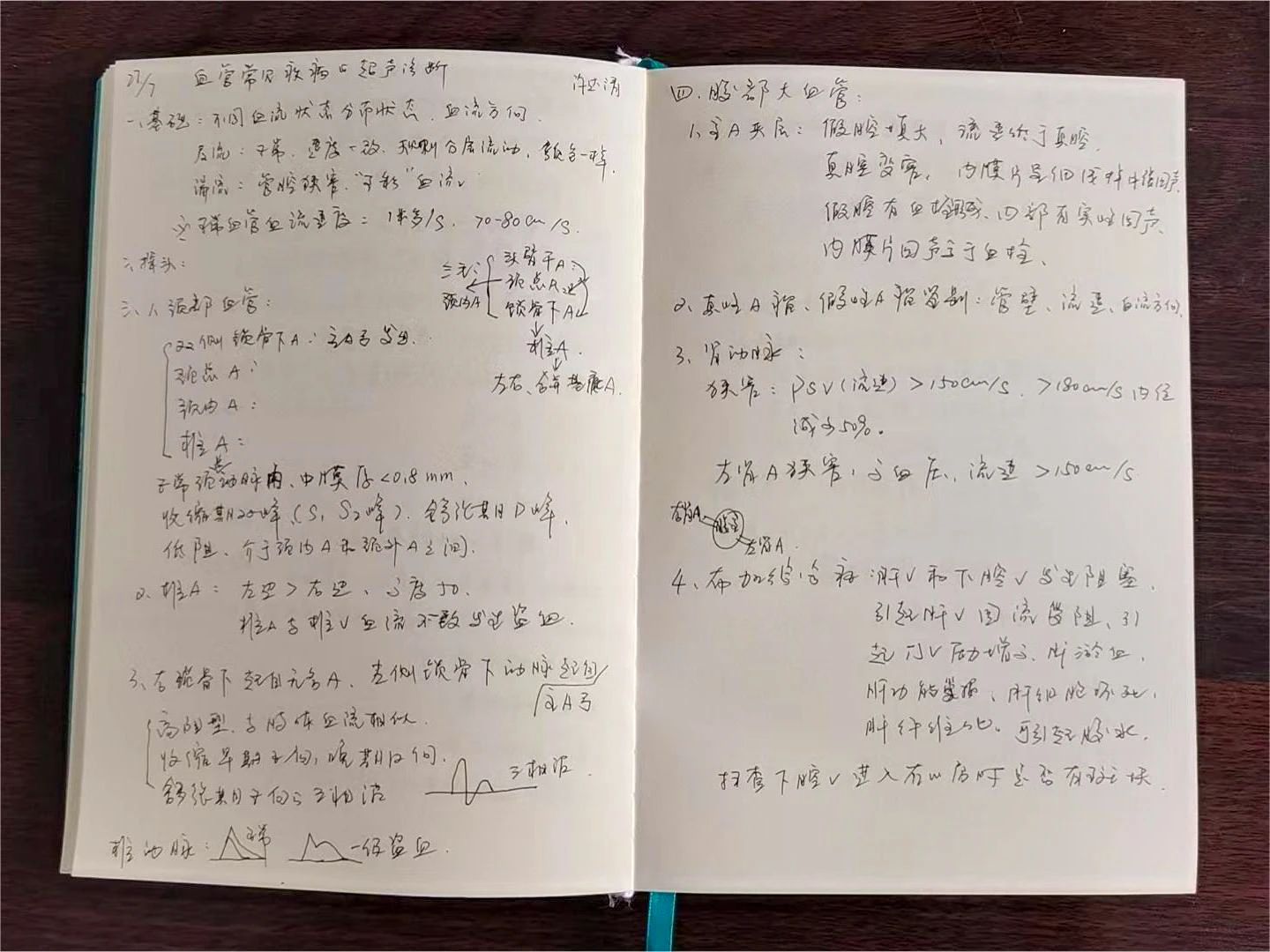

解剖课程笔记

但超声其实是一种动态观察。手持探头的医生,仿佛手持手电筒进入一间黑屋子,只能看到手电筒照到地方的样貌,十分考验从业经验与水准。

巩雪的专业骄傲,来自于日常大量的临床病例与反复验证。每一周,她都和西京医院其他的超声医生一样,回顾上一周所有病人的超声图像和病理图像进行对照。如果有病人住院治疗,她也会对病人进行随访,以复盘自身最初的诊断是否准确。

17年的工作经历,让巩雪累积了十万以上病例的一线经验以及专业自信。

每次与合作的临床医生在诊断结果上进行验证与博弈——比如,一个临床有血尿的患者,临床医生初步判断其可能患有“泌尿系统感染”,但巩雪却通过异常的超声回声表现判断患者有可能患有肿瘤。而最终“赢”了的巩雪,会很有作为医生的成就感。

但巩雪面对的从基层而来的医生,却有人在培训总结会上因“终于可以实际触摸这些昂贵的超声仪器”而哭泣。

“零基础”的培训班,是从“什么是超声”开始的,真正地在“一张白纸”上重新书写。

“很多基层医院条件有限,对于这些医生来说,能够获取的最有效信息就是图片”,接触的基层医生越来越多,巩雪也了解到基层的实际情况:很多基层医生在自学超声内容时,都是跳过超声基础和规范化操作的过程,直接“识图”的。因此,在培训时,巩雪发现很多医生探头都“拿反”了。

但影像专业最困难的点在于:相同的表现,可能是不同的病。同一个病,又可能有不同的很多种表现。

体现在基层医生的“自学”过程中,就会增添很多困扰了。比如,超声的课本讲到“囊肿是圆圆的,无回声”。那么,基层医生在实际临床中,可能会把“圆圆的、无回声”的影像体现都认定为“囊肿”。但一个扩张的血管,也是同样的体现,书上却没有教过。

巩雪可以在每年上千次的随访对照中习得这种差异。与此截然不同的一面,是基层医生因长期的实操缺席而拿反的探头,会造成屏幕影像与病人实际情况的“镜像”。

巩雪为患者进行超声检查

从教多年,巩雪曾见过很多学成后的学员突然“恍然大悟”般地懊悔:如果能尽早接受培训,是不是能够识别出更多当年不曾发现的疾病?

“超声检查最常规的应用,就是对疾病的初步诊断,可以说是生病的第一站,”曾在基层参与过“支教”项目的巩雪,了解超声之于基层卫生服务的意义,“留守于基层当地的多数都是老年人,他们到上级医院看病经济负担重,而且身边年轻人也都去务工了,无法陪同就医,非常不方便。”

如果能在基层完成初筛,将能在当地解决就医问题的患者留在当地,就能减少财力、物力、人力的花费。而初筛越准确,也越能将紧急的病人迅速转诊到上级医院,守护患者的生命健康。

近年来,随着国家基本卫生服务项目的推行,超声在基层卫生的应用越来越广。尤其包括65岁以上老年人的体检,“两癌”筛查等,这些基层项目都需要超声检查的配合。

西京医院的超声培训,从一开始还需要陕西省卫健委的配合推广,到后期省卫健委都喊着“太火爆了,能不能再加点名额”;从省内培训,到2018年与韩红基金会合作进行“基层超声医师培训”,也培训来自其他省份的基层医生。

尽管来自不同的省份,但大部分前来接受培训的基层医生面临的现实困境与学习基础都有所类似。面对每年流水一样的“学生”,巩雪的教学热情不降反升:亲眼看着这些来的时候连举手提问都不自信的医生们,学成后昂首挺胸一副有“后盾”的模样,成就感不亚于成功拯救一线的患者。

左面:疲于“本命”的医生

陕西省富县南道德乡卫生院原院长李志刚,就是通过“韩红爱心·基层超声医师培训计划”在西京医院接受培训的。

开班典礼时,基金会发起人韩红一句“把大城市的医疗资源嵌入到农村”,让李志刚深有感触。

2010年毕业于延安大学医学院的李志刚,区别于大多数同班同学留在城市的选择,回到了以“盛产苹果”著名的家乡。此后通过陕西省人民政府办公厅发布的《陕西省农村基层人才队伍振兴计划》招聘考试,正式扎根基层卫生院,开始圆小时候“从医建设家乡”的梦。

李志刚谈起对西京医院最深刻的印象,是无论任何情况下,医生们身上那永远笔挺整洁的军装,令人望之肃然。而在家乡工作的自己,就是另一番景象了。越能融入当地的百姓越好——最好是能在百姓家里“蹭”上一顿饭的那种“融入”,更方便开展各项服务工作。

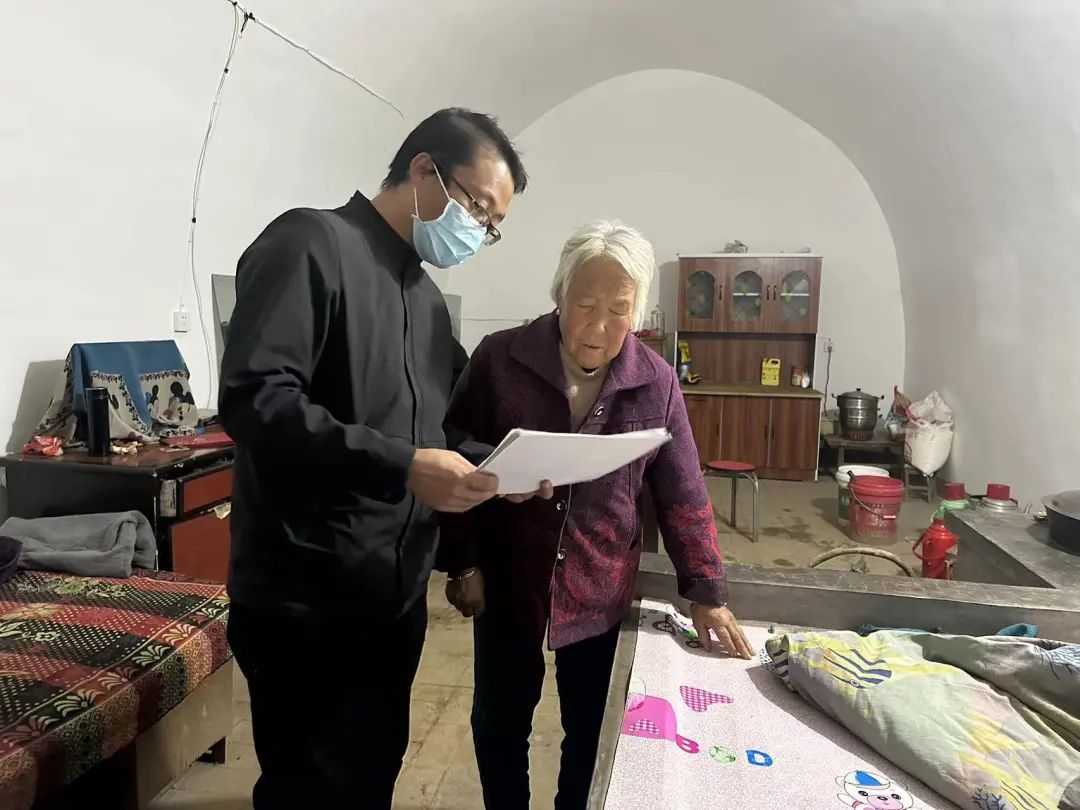

入户开展随诊

农村的基层卫生服务工作,有自己的“季节”。农忙的时候,李志刚轻松一点;农闲的时候,李志刚忙一点。这里的人们对健康的关心不比对土地厚重。除了大规模集体体检,多数情况下,是李志刚这样的基层医生上门入户随访,进行健康知识教育、生活方式科普、药物调整指导等已落地的国家卫生服务项目。有时候,也顺便帮忙,干点力所能及的农活。

“来自基层医疗机构的我们,更是根植在黄土地中的农民子弟”,在李志刚满是感慨于“获得学习机会”的学习总结里,却藏有一丝怅然:“年少时的故土情结在生活的柴米油盐中不断蚕食……已经化为一日三餐的糊口。”

曾经,在命运的交界线上,李志刚向左一步,选择了回守家乡。在如今与同期留在城市同学的各自人生里,李志刚也会心生触动:这些同学的专业水平伴随从业时间的增长有着大跨步地提升,而自己疲于基层医生“本命”的职责工作,受限于稀少的患者病例以及客观硬件条件,专业水平难以跃进。

参加韩红基金会组织的基层超声医生培训,是李志刚积极争取来的。除了过去偶有的半月期短培训,这是他最有可能接触到的系统性培训。这样的机会,又怎能不抓住。

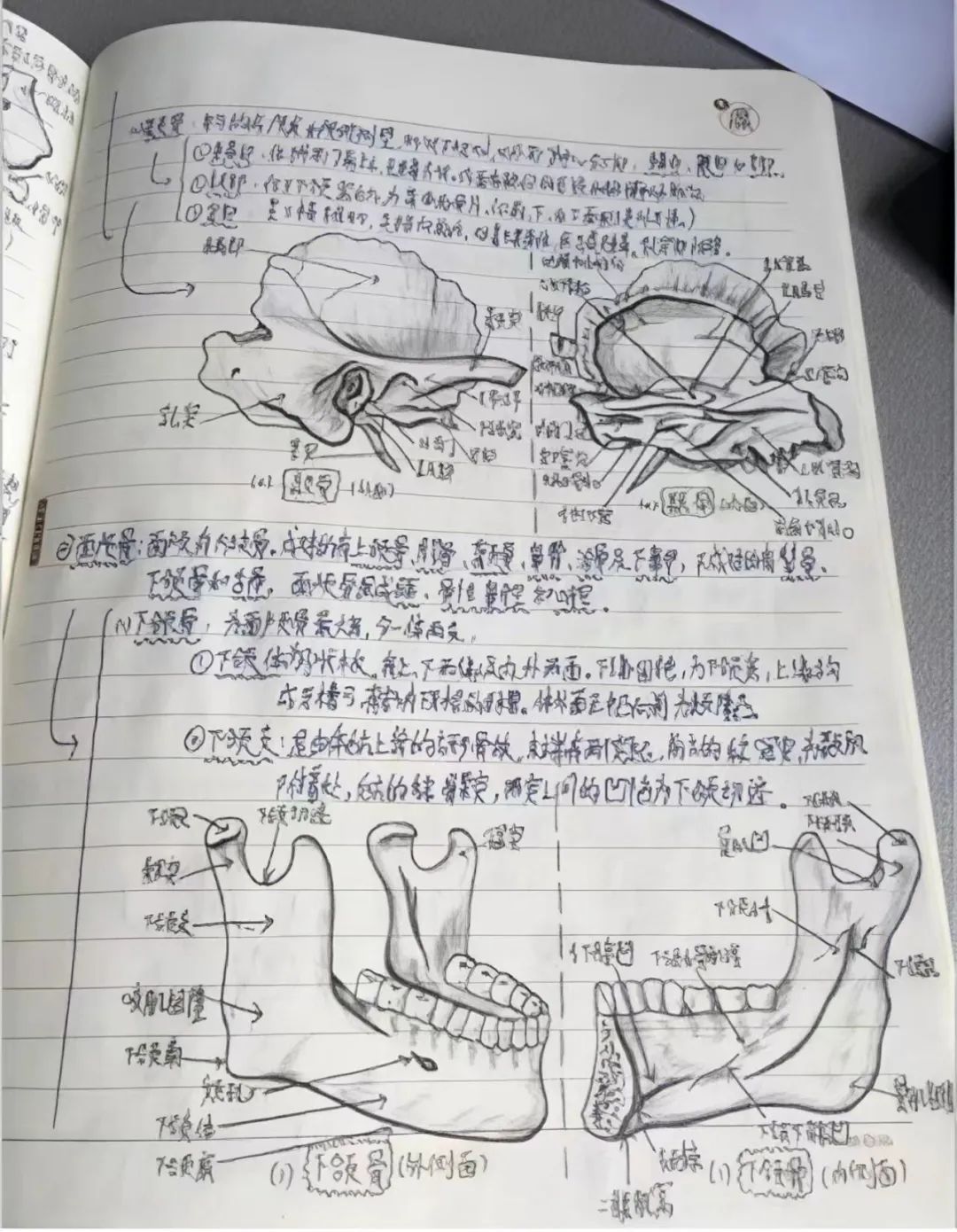

李志刚在带教老师的示教指导下上机实操

“回首课本,如梦初醒”,李志刚在学习总结中用三个叹号强调这一感悟。随着培训的推进,那些多年来沉寂的解剖,病理,物理,组织,生理,临床,影像,诸多学科的知识,在李志刚的大脑中重新放映,也再度燃起了年少时从业的学习热情。

影像专业并不是一个容易习得的专业——因为涉及到的脏器太多了,而每一个脏器又有多种不同的病症。对于学习者来说,这是一个跨脏器、跨病种、跨学科的高知识密度专业。

但对于基层临床专业或全科出身的医生来说,也可算是一个先天积累的优势。基层缺人,一直都缺。身兼数职的基层医生们基本什么都会做一些。这也是为什么在超声培训中,这些探头都拿反的学员,多多少少也还有一些超声的“自学”基础。因为有的时候事急从权,来不及或难以从上级医院请超声医生来帮忙。

城市综合医院的医生是于方寸之间的超声检查室遇见众生;多数基层医生的“战场”在于辖区内,数十年如一日地服务着知根知底的“老乡亲”“老街坊”。尽管随着基层地域人口向城市流动,基层医生们日常的看诊工作并不繁重;但由于当地以留守老人、儿童以及留守妇女这样的特殊弱势群体为主,基层医生们的工作日常也很是不轻松。

2009年以来,我国启动实施国家基本公共卫生服务项目,针对当前城乡居民存在的主要健康问题,以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群,面向全体居民免费提供的最基本公共卫生服务。

而作为执行主体乡镇卫生院、村卫生室、社区卫生服务中心(站)的基层医生们,首先成为录档、入户体检、随访、科普宣讲等工作的前线工作者。这意味着医生们不仅要完成大量的档案文字工作,同时,随访过程也随时考验着医生的沟通能力以及在当地的群众基础。

为村民开展健康体检

日复一日去胼手胝足地完成指标性工作,对于基层医生来说,很容易陷入关于职业成长的迷茫期。但工作与当地群众之间的“距离”这样近,又让基层医生的工作满是人情与牵绊。

从医30多年的陶国书,从早期是还需在乡间入户接生的“乡村医生”,到现在作为甘肃省天水市麦积区桥南街道铁路小区社区卫生服务站主任,考了“一把证”:从助理医师到执业医师,还有执业药师、市级中医师承出师证以及众多线上、线下学习优秀学员证。

陶国书还是喊着“没学够”:“因为你的知识储备,对老百姓很有帮助。”

陶国书学习肝脏的正常切面扫查

与其他受访的基层医生情况差不多,陶国书每日的门诊量在10人左右。大部分社区内的患者在生病时会优先考虑上级大医院。但作为本社区卫生服务站十余年来“零投诉”的医生,陶国书为这些“老街坊”提供一项重要服务:帮助患者理解其在大医院获得的诊断结论。

大医院一号难求,很多人去医院做了检查听了医嘱之后,回到家发现还是有很多“不明白”。而认识十多年的陶国书医生则可以提供更多详细的解释与安慰,为下一步如何选择治疗方案提供更多的参考。

为此,陶国书也会深感紧张。如果不曾接触大医院医生所在的世界,不曾了解他们的专业视角,那么,又何来专业的“解释”。

右面:值得期待的人间

陶国书的“向学”热情与初衷,几乎是所有参与基层超声医生培训的医生缩影。

事实上,对于很多深扎于基层卫生服务机构的医生们来说,脱产参加为期三个月的异地培训并不是一件容易的事——在基层,一颗“萝卜”要填好几个“坑”,繁忙的工作让医生们即使身在本地也很难照顾到家庭,参加培训是一个非常需要“现实”考量的问题。

新疆阿克陶县人民医院主任医师薛俊海就曾犹豫是否参与韩红基金会与北京大学第三医院合作举办的超声进阶培训。当时正当本院为医共体建设进行科室规划的关键期,爱人在部队医院任护士长正在挂职,家中剩下一个老人和6岁的幼子,怎么走得开呢?

但最终,为了增扩更广泛的专业视野,薛俊海排除万难也还是来了。

薛俊海在病房参与会诊

华中科技大学同济医学院附属协和医院超声医学科已与韩红基金会联合开展七期基层超声医师的培训。带教老师对来自于15省/自治区的基层医生们,评价统一集中在“对知识的渴望”上:“有很多人年龄很大,有快退休的,也有刚生完小孩的”,但这些医生们在很紧密的培训周期中,即使周末也会到医院学习,很认真地记录特殊病例。

不止一位与基层医生接触过的专家医生慨叹过这种惊人的学习动力。

北京大学第三医院超声诊断科主任崔立刚在今年韩红基金会举办的“乡村急救十周年”活动上,特意提到了一位黑龙江逊克县的超声医师马静。2023年,因为知道“百人援龙江”活动的专家医生来到当地,马静准备了一个密密麻麻写满工作困惑的笔记本,抓紧用这次机遇向专家求教。“基层医生的知识广度非常广,有很多问题,是我们这些城市的医生没有概念的”,崔立刚大为感慨。

然而,如果你和这些基层医生们深聊起他们的日常工作,总会感到一些淡淡的伤感。从业时间越长的医生,越是会用贯穿岁月的眼光,打量着这个行业,或者是家乡的变迁。

黑龙江省哈尔滨市依兰县依兰镇卫生院副院长张闻,今年已经51岁了,从事超声领域28年。父母从医的背景,让她当年选择学医,而如今的她,却不再希望儿子学医了,儿子高考选的专业是自动化。

小时候,医生父母虽然繁忙,但治病救人深受身边人与患者的爱戴。每每忙完工作,他们回家会问孩子们:“今天来给你们背哪首诗?”或是拉上二胡,让孩子们唱唱歌。那是张闻至今回想仍觉美好纯粹的岁月。

如今的依兰虽然因热播电影《你好,李焕英》片尾曲《依兰爱情故事》,而更为人所知,却也依然相似于大多数的“东北故事”,越来越多的人离开了这里。也与其他“乡村故事”类似,留下了老人、儿童、留守妇女。

在卫生院为患者进行检查

年轻时和张闻同届学医的人,在时代的大潮中,有的人转去开出租、去建筑公司打工了。坚守于医生岗位的张闻,现在每日接待的门诊量越来越少,说话越来越谨小慎微。纵使如此,也依然还是会有患者反复质疑她的检查结果。张闻也很难理直气壮地反驳,毕竟,自己使用的B超机器,也早已陈旧。

但有点“丧”的张闻,也是一边大声诉说着“我现在学了那么多没地方用啊”,一边又说着“如果有机会我还想学”的张闻。因为,“只有知识是自己的,有一天真遇到这样的患者才会知道怎样应对”。

瞧,和陶国书几乎一样的话。

在“左右为难”间,基层医生们总喜欢向“人间”的方向看一看。

李志刚在参加完超声培训后,更专注于临床专业领域的工作,继续超声领域的深造学习。他也总在有机会时就打听,能不能想办法让韩红基金会或者其他相关机构,多关注一下类似自己所在基层机构,“基层的医生太需要规模化的学习,基层老百姓太需要高水平医生的持续支援”。

陶国书对自己社区卫生服务站服务范围内的服务对象如数家珍,看起诊来想着法地为患者省钱:“病人不管是穷与富,5块钱能看好的病,就不想这个病人花10块钱或者20块钱。”却因为买超声仪器时,没舍得花更多的钱买更好的设备反复后悔。

张闻一边说着现在从医环境让自己越来越“胆小”,一边不厌其烦地为不肯承认检查结果的患者反复检查,反复安慰。有的患者会为了这个态度温柔的张大夫,追随着她转工作的脚步,更换医院,送她鸡蛋,和她做朋友。

张闻培训期间的学习笔记

薛俊海为了能够更好地为当地患者服务,会努力学习柯尔克孜族、哈萨克族、塔吉克族的语言,即使乌鲁木齐市有医院用更好的待遇“挖”他,也为了对这片土地与人民的深情而坚持留守。

这是基层医生们的“人间”,充满对人情眷顾与职责的人间。

正如巩雪在医院所坚守的人间一样。

虽然总是有患者不了解什么是超声医生,喊她“服务员”。但每每路过那个排满队伍的走廊,巩雪也总会下意识地用眼扫过所有排队的人,看有没有情况异常需要抢救的患者。

这就是医生的人间。

来源:韩红爱心慈善基金会微信公众平台

请输入验证码