8月 26日,青版财经小记者们怀着兴奋与期待的心情,来到崂山区市民文化中心,参加了由崂山区文化和旅游局主办、《商周刊》社有限公司承办的 “崂山文化艺术讲堂”活动。此次活动特别邀请了陕西师范大学历史学博士、青岛大学历史学院教授纳春英,她为观众带来了一场以 “白居易的一天”为主题的精彩讲座。

纳春英教授为观众带来了一场以 “白居易的一天” 为主题的精彩讲座。

纳春英教授为观众带来了一场以 “白居易的一天” 为主题的精彩讲座。

讲座现场。

小记者踊跃举手参加采访活动。

据悉,纳春英教授不仅是中国教育部学位中心评审专家,还是中国唐史学会会员。她长期致力于隋唐史、中国古代服饰史、民族史的研究,出版了《唐代服饰时尚》《隋唐平民服饰研究》《大唐风华》等著作,在古代社会生活史、服饰史研究领域成果颇丰。她主讲的 “中国古代服饰史”更是入选了山东省首批一流本科课程。

纳春英教授为观众带来了一场精彩的讲座。

纳春英教授首先介绍了白居易的基本情况:白居易(772年—846年),字乐天,号香山居士。白居易是唐代存诗最多的诗人,也是继杜甫之后,最能直面现实,深刻反映社会现实的伟大诗人。

在白居易出生不久后,为了躲避战乱,他的家人不得不四处迁徙,这使得他的童年充满了动荡和不安。尽管生活艰难,但白居易始终保持着对知识的渴望和对文学的热爱。他勤奋学习,努力钻研经典著作,为日后的文学创作打下了坚实的基础。

活动现场。

活动现场。

“二十已来,昼课赋,夜课书,间又课诗,不遑寝息矣。以至于口舌成疮,手肘成胝。”白居易从二十岁以来,白天劳动,晚上学习看书,中间又学习写诗,几乎没有时间休息。以至于嘴巴和舌头都生了疮,手和肘都磨出了老茧。白居易学习非常刻苦努力,不断地进行文学创作和学习,全身心地投入到知识的追求中。

接着,纳教授从衣、食、住、行四个方面,为观众介绍了唐朝时期白居易及各个不同阶层人的生活。

纳春英教授介绍唐朝时代的常服。

纳春英教授介绍唐朝时代的常服。

白居易可以穿的服装有祭、朝、公、常。祭服,又名冠服,是白居易平时随祭时的礼服主要由高冠博带构成。朝服,上朝拜见皇帝的礼服。公服,坐堂办公的制服。常服,又名官常服,是白居易平时的穿着。

唐朝服色等级严格。

唐朝服色等级严格。

在唐朝,男子的服饰规定较为严格,这与当时的社会等级制度和礼仪规范密切相关。唐朝的服饰制度在一定程度上反映了人们的身份地位和社会阶层。官员们的服饰通常根据其官职品级进行规定,包括颜色、图案、配饰等方面都有明确的区别。

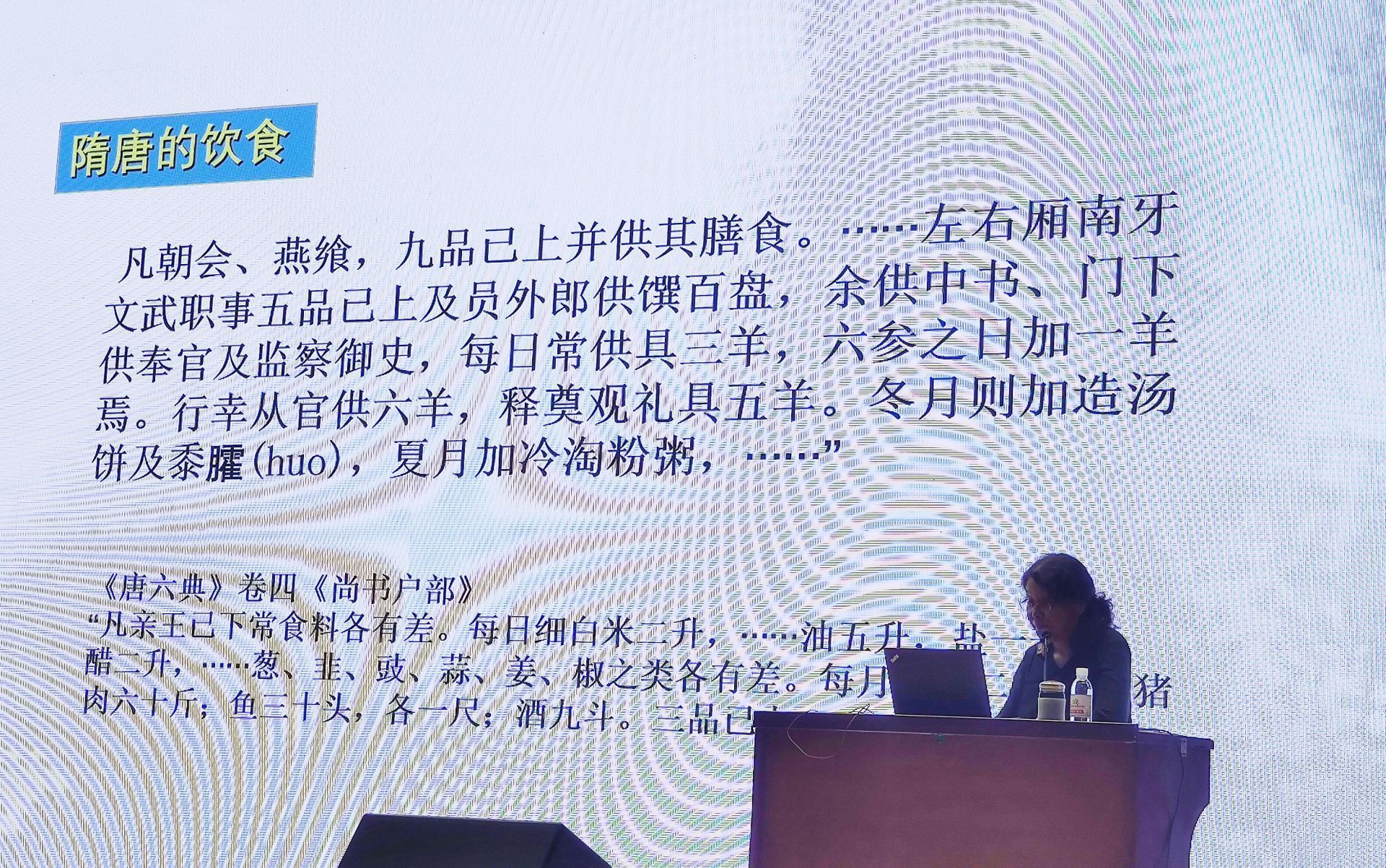

纳春英教授介绍唐朝的饮食。

纳春英教授介绍唐朝的饮食。

“胡麻饼样学京都,面脆油香新出炉。”通过白居易的这句诗,小记者们仿佛能够闻到胡麻饼的香气,感受到它的酥脆口感。唐时期的饮食丰富多样,既有羊肉等这样的肉类食品,也有胡饼、蒸饼、馒头、粟米饭、稻米饭、粟米粥、稻米粥,各种点心等食品。

纳春英教授还特别介绍了唐朝时期的馒头:当时的馒头通常是有馅的。当时人们会在馒头中包裹各种馅料,如肉馅、素馅等,制作方法和现在的包子类似。而现在我们所说的馒头一般是无馅的面食。

纳教授介绍古时的茶具。

纳教授介绍古时的茶具。

唐朝茶文化呈现出繁荣且多元的发展态势,唐德宗时,出现了世界上第一部茶叶专著——陆羽的《茶经》。 “不寄他人先寄我,应缘我是别茶人。”白居易对茶有着深厚的热爱和独特的品鉴能力,这句诗既表达了白居易对友人赠茶的感激之情,也流露出诗人对自己懂茶的自豪。

隋唐住宅的基本格局。

隋唐住宅的基本格局。

长安的城市格局非常工整,内部按正南正北方向整齐排列,外部以长方形的围墙环绕。白居易是一名“长安漂”,都是在长安租房子住,一直到50多岁才在长安买上了自己的房子。

唐朝时期,陆路交通发达,以长安、洛阳为中心,向外辐射。其道路主要分为官路和私路。在唐朝,身份地位较高的人如皇室、贵族、官员等出行选择马车的较多,且马车的规格能体现其等级差异;牛车主要供特定群体,如妇女、老人使用;骑驴则更多地与特定职业或文人雅士等身份相关联;骑骡主要用于普通民众的日常运输和特殊情况下的替代骑行。

小记者展示自己提问所领到的奖品。

小记者展示自己提问所领到的奖品。

小记者请纳春英教授签名。

小记者请纳春英教授签名。

小记者们听得津津有味,仿佛穿越时空,走进了白居易的生活。讲座结束后,小记者们纷纷表示收获满满。他们不仅了解了唐朝的历史文化、服饰美食和交通出行,还感受到了白居易的勤奋刻苦和对生活的热爱。一位小记者感慨道:“原来古人的生活如此丰富多彩,白居易的故事让我明白了努力读书的重要性。”另一位小记者则说:“唐朝的文化真的很迷人,我以后要多读书,了解更多的历史知识。”

这次讲座为小记者们打开了一扇了解唐朝历史文化的窗户,也让他们在知识的海洋中畅游,领略了古人的智慧和风采。

青岛财经日报/首页新闻记者 盛军

责任编辑:李颉

请输入验证码