“此次亚洲文化遗产保护联盟理事会会议在青岛召开,将极大推动青岛与国内先进城市、亚洲各地间在文化遗产保护方面的学习交流。”记者6月19日从亚洲文化遗产保护联盟理事会会议现场获悉,青岛市委、市政府高度重视文化遗产保护利用工作,在国家文物局、山东省文化和旅游厅的指导下,坚持 “保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的新时代文物工作方针,努力寻求文化遗产传承发展新突破。

目前,全市共有13条历史文化街区,550处文物保护单位,近20万件(套)可移动文物。市级及以上非物质文化遗产项目207项,其中国家级非遗项目16项,省级非遗项目72项。现有市级及以上非遗传承人123人,其中国家级非遗传承人5人,省级非遗传承人38人。

青岛文化遗产保护传承工作不断取得新成就,文化遗产蕴含的创新创造基因被不断激活,值此亚洲文化遗产保护盛会召开之际,青岛正张开双臂,邀请全国各地朋友来此旅游度假、投资兴业。

完善顶层设计,统筹保护利用

青岛拥有5万余年的人类活动史、近7000年的农耕文化史,田单火牛阵、田横五百士、秦始皇三巡琅琊、徐福东渡等著名历史故事就发生在这里,崂山太清宫、天柱山摩崖石刻、八大关等文化胜迹荟萃,康有为、蔡元培、闻一多、老舍等一大批文化名人曾在此著述讲学,为青岛的文化底蕴增添了浓重一笔。

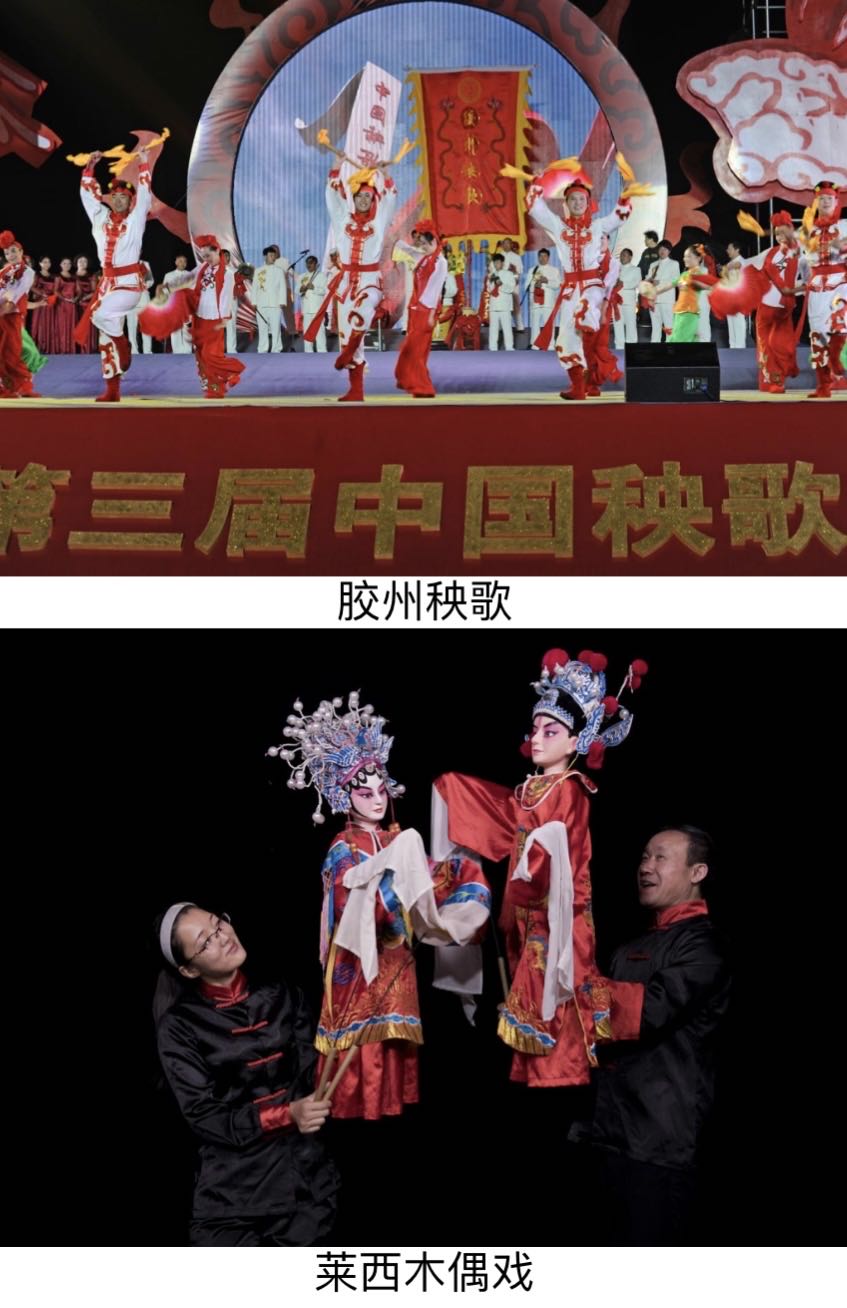

这里还有胶州秧歌、胶东大鼓、崂山道乐的余音绕梁,胶州剪纸、传统焗艺、即墨花边的巧夺天工。文化遗产在展示城市文化底蕴,提升旅游品质,赋能人民幸福生活中呈现出愈发迷人的光彩。

青岛市专门成立了市文化遗产保护管理委员会,统筹推进文化遗产保护利用工作,实施历史城区保护更新行动,积极推进历史城区申报世界文化遗产和国家文物保护利用示范区创建工作;加强制度规范,先后出台了《青岛历史文化名城保护规划》《关于加强文物保护利用改革的工作方案》《关于推进国有建设用地考古调查勘探发掘工作前置的实施意见》《青岛市历史建筑和传统风貌建筑保护利用条例》等,不断夯实文化遗产保护利用基础。

加强活化利用,擦亮文化品牌

青岛持续叫响“博物馆之城”品牌,出台《关于推进“博物馆之城”建设的工作方案》,优化博物馆集群布局及多业态发展,中国唯一的国家海洋考古博物馆落户青岛。鼓励社会力量开办博物馆,促进文化遗产保护利用成果全民共享。

目前全市博物馆达144座,居山东省首位、全国同类城市前列。组织开展八大关近现代文物建筑预防性保护国家试点,举办“丈量青岛——走近老建筑”等主题活动,加强文化遗产保护与活化利用。

深化探源工程,梳理文明脉络

青岛实施“探源青岛”工程,加强文物研究阐释,提升文化影响力。对大珠山遗址、北阡遗址、赵家庄遗址等进行考古发掘,实证了青岛地区是东亚史前“水稻之路”传播的重要节点和海上丝绸之路的源头之一。琅琊台遗址、三埠李家遗址考古发掘项目获评“山东省考古五大新发现”。开展水下考古,积极助力海上丝绸之路联合申遗。

注重非物质文化遗产保护与活态传承

青岛扎实推进“非遗在社区”全国试点工作,每年开展非遗传习实践活动超过500余场,“非遗在社区”获评省政府文化创新奖。打造晓阳春茶文化体验基地、胶东孔子六艺园、峄阳文化园等24处非遗传承体验基地,推动“非遗进景区”活动,推出一批非遗旅游路线,非遗与旅游融合的力度不断深化。

加快推进非遗产业化,助力乡村振兴,培育各级非遗工坊154家,吸纳就业3.36万人,实现人均年收入5.6万元,培树平度草编、黄岛麦草画技艺、即墨花边、妙府老酒、大欧鸟笼等一系列乡村振兴的带头企业和团队。

通过举办非物质文化遗产月、文化和自然遗产日、非遗文化节等系列活动,让更多的百姓了解、热爱并参与非遗传承工作,非遗的受众群体不断扩大,社会影响力不断增强。

鸳鸯螳螂拳传承人孙日成在对外文化交流活动现场进行表演。

青岛财经日报/首页新闻记者 姜姗

责任编辑:李颉

请输入验证码