山东胶州曾有民谣唱到:“茂腔一唱,饼子贴在锅台上,锄头锄到庄稼上,花针扎在指头上。”这生动地描述了流传在胶州一带的地方剧种——茂腔的艺术魅力。茂腔起源于农村,是由民间小调发展而成的板腔体、唱词浅而易懂,平白如话;唱腔质朴无华,亲切动人,又以女腔发达,给人以悲凉哀怨之感,最能引起妇女们的共鸣,深受妇女们的喜爱,故有“栓老婆橛子”之说。茂腔唱腔旋律及音韵调直,极符合当地方言习惯,易听易懂、易学易唱,男女老少都能唱上几句,其浓郁的乡土气息,能与观众沟通同悲同乐、倍感亲切,至今茂腔有一百多个剧目。2006年茂腔入选国家级非遗项目。

茂腔的第三代代表性传承人国家一级演员,茂腔代表性传承人张梅香1950年出生于胶州九龙镇夼集村,受到“爱拉二胡、吹口哨”的父亲的影响,从小就喜欢唱歌,“村里有个大广播,经常放一些戏剧、歌曲,我就跟着学,后来有了半导体收音机,我又跟着学”。听着小女孩有板有眼的样板戏和歌曲,村民给她起了“广播网”“半导体”的雅号。

中学毕业后,张梅香到铁木场做工,一天胶县剧团下来招演员,因为张梅香早已小有名气,所以有人极力推荐她。听到消息后,张梅香立刻放下手里的活赶到学校面试现场。“那时候很单纯,一进门就看到了曾金凤老师,以前她唱戏的时候我经常去看,这次第一次近距离看到,非常激动,我一步走到曾老师面前说:‘曾老师,我认识你!’在场的老师们都笑了。我当时唱了一段样板戏,那时候还不会唱茂腔,曾老师点了点头,表情看着很认可,就叫我回去了”。

1970年的十月份,张梅香就接到了剧团的录取通知书。“当时父亲不反对,母亲不同意我去,因为在那个年代,戏子的地位不高。哥哥从部队回来听说后,极力支持我去,后来母亲也妥协了”。时年已经将近20岁的张梅香骨骼发育成型,练起功来自然要苦得多。“我是从农村出来的,能吃苦,一直练到腿紫胳膊肿”。实在累得受不了了,张梅香也躲在被窝里偷偷哭过,想起父母的嘱托,和自己的梦想,还是咬牙坚持下来。让张梅香记忆尤新并正式成为主演的一场大戏是《朝阳沟》,“我在剧里演银环,老师曾金凤也出演,当时我们演了两个多月,轰动全市,在四方大剧院、沧口大剧院、永安大戏院都上演过,场场爆满”,张梅香记得,当时演出几乎是“台上唱一句,台下喊一声好!”之后,张梅香又主演了《牛郎织女》《燕双飞》等,获得了青岛市首届青年演员基本功比赛一等奖。1982年春节刚过,剧团里就传出了曾金凤收张梅香为徒弟的消息,甚至张梅香都不知道。她欣喜地赶到曾老师家,一声“老师”百感交集,也让她梦想成真,成为曾金凤名正言顺的徒弟。直到2001年退休。卸下精心涂抹的粉彩,看着镜中素净的自己张梅香实在舍不得,一下子离开舞台,张梅香很不是滋味。幸好,胶州老年大学向她发出了邀请,她又能唱茂腔了。之后黄岛老年大学也邀请她,张梅香为了茂腔传播和传承忙的起来了。

1981年,她主演的茂腔创作戏《燕双飞》到省里参加第一届山东戏剧演出月活动即获得表演二等奖;1986年,她主演的《弘文才女》、《金嫂子》获山东戏剧演出月活动表演一等奖;2002年,张梅香参加国家“国花”杯中青年戏曲演员表演大赛获“十佳花旦奖”……就在2011年,60岁的她还到上海参加了上海国际艺术节“红戏会”展演活动,演出的现代戏《红嫂》获得优秀表演奖。

张美香的演唱以茂腔音乐的基本曲调为基调,以当地的方言特征为基本出发点,结合大众化语言,使得音乐语言化,听起来字字入耳,既亲切又新颖。她不断学习中国民族音乐、民间小调、西洋美声及民族戏曲等演唱方法,结合自身嗓音甜润、音域宽、婉转自如的特点,形成以气驭声、以声托情、声情并茂的演唱方法。

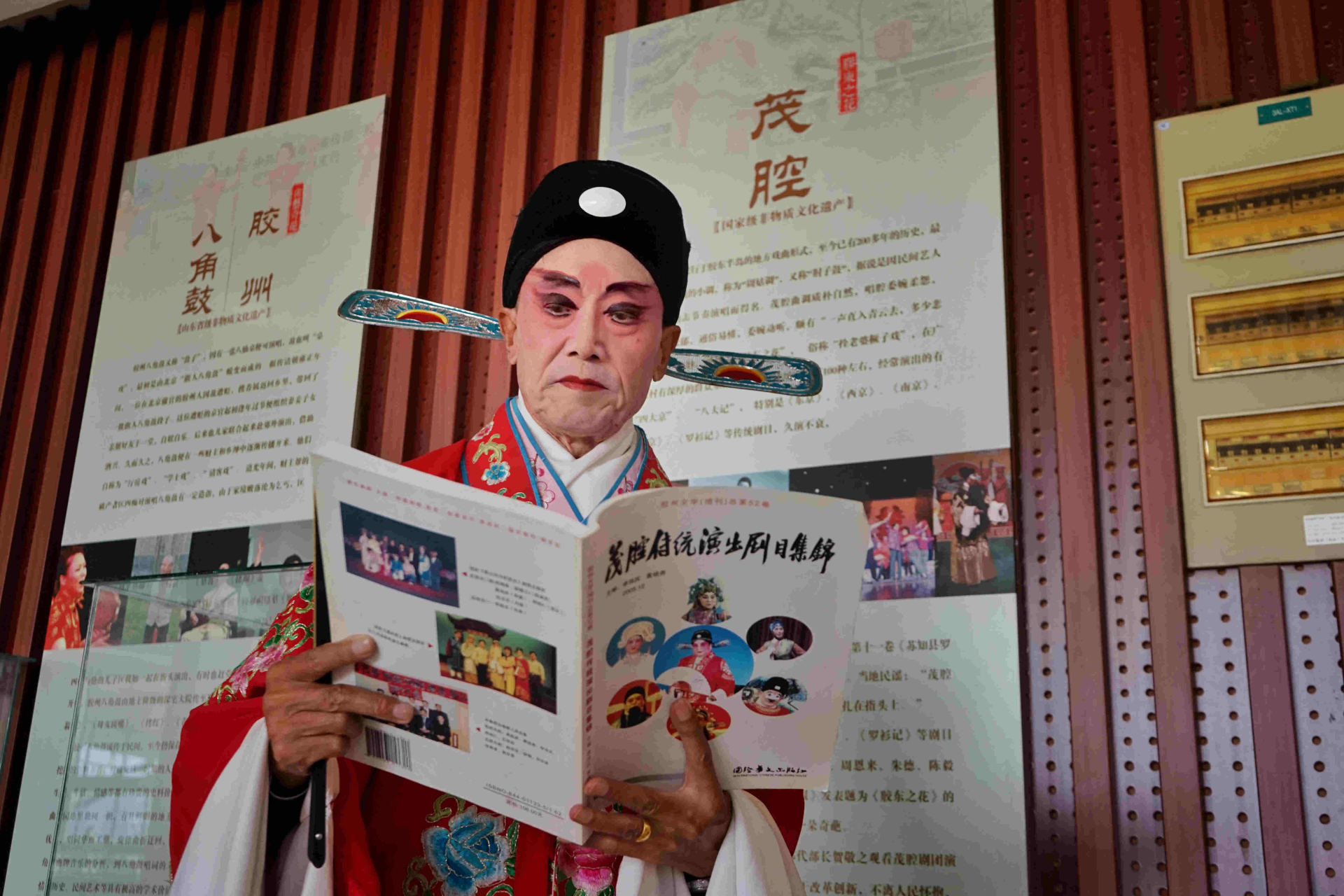

范兴武,青岛市茂腔剧团演员,生于1950年9月9号,国家二级演员,茂腔传承人。退休前在剧团担任过多个舞台主演,《朝阳沟》饰栓宝,《罗衫记》饰徐继祖等等。多次参加省市汇演并获奖。

退休后范兴武一直活跃在文艺战线上,2015年1月,首届青岛市民《圣元杯》无与伦比才艺大赛中入围“戏王”青岛市半决赛。在2019年至2021年胶州文化馆举办的寻找小小传承人茂腔公益培训非遗夏令营担任三届授课老师。2016年8月成为青岛市级非物质文化遗产代表性项目“茂腔”的代表性传承人。在传承茂腔上,从走进学校到各乡镇授课,都处处发挥自己的一切力量。

青岛财经日报/首页新闻记者 曹鹏 摄影 董志刚

请输入验证码